朝鮮紀行

| 『朝鮮紀行』 (ちょうせんきこう) Korea and Her Neighbours | ||

|---|---|---|

| 著者 | イザベラ・バード | |

| 訳者 | 朴尚得、時岡敬子、工藤重雄 | |

| 発行日 | ||

| 発行元 | ||

| ジャンル | 旅行記 | |

| 国 | ||

| 言語 | 英語 | |

| コード | ISBN 4-582-80572-8 ISBN 4-582-80573-6 ISBN 4-8099-0724-4 ISBN 4-06-159340-4 ISBN 978-4-8447-0011-1 ISBN 978-4-256-80572-5 ISBN 978-4-256-80573-2 | |

|

||

『朝鮮紀行』(ちょうせんきこう、Korea and Her Neighbours)はイザベラ・バードが1894年(明治27年)から1897年(明治30年)にかけて、4度にわたり最末期の李氏朝鮮(朝鮮王朝)を訪れた旅行の記録。当時の朝鮮の風俗、社会、政治情勢などを知ることのできる歴史的資料である。

目次

バードの印象[編集]

釜山の印象[編集]

釜山に上陸したバードは、高台にある外国人居留地の周りの杉林が1592年からの文禄・慶長の役の際に豊臣秀吉日本軍による植林によるものと記し、また釜山の旧市街が同じく文禄・慶長の役の占領の際に、日本人によって手がけられたと記している(「砦はとても古いものの、中の市街は三世紀前の構想に沿って日本人の手によって近代化されている」[1])。

ソウルの町並みと悪臭[編集]

バードは本書の中で、1894年の訪問時のソウルに関して、道は牛がすれ違えないほど細く迷路のようであり、家から出た汚物によって悪臭が酷く、北京を見るまで「ソウルこそこの世で一番不潔な町」だとし、「紹興へ行くまではソウルの悪臭こそこの世で一番ひどいにおいだ」「都会であり首都であるにしては、そのお粗末さは実に形容しがたい」と記している[2]。また、人工の道や橋も少なく、「あっても夏には土埃が厚くて、冬にはぬかるみ、ならしてない場合はでこぼこの地面と、突き出た岩の上をわだちが通っている。道と言っても獣や人間の通行でどうやら識別可能な程度についた通路に過ぎない」と記している[3]。

また、ソウルには芸術品はまったくなく、古代の遺跡もわずかで、公園もなければ、まれな例外を除けば見るべきイベントも劇場もなく、旧跡も図書館も文献もなく、宗教におよそ無関心であったため寺院もなく、迷信が影響力をもつため墓地もない、と驚き、孔子廟と碑を除くと公認の寺院がひとつもなく、城内に僧侶が入ると死刑に処せられかねないため、清や日本ならどんなみすぼらしい町にでもある堂々とした宗教建築物の与える迫力がソウルにはないとしている[4]。他方、金剛山の長安寺では「天国にいるような心地の二日間」を過ごすことができたと賞賛している[5][6]。

貨幣・通貨の流通については、銀行が町にないと記しており、また日本の円がソウルと条約港で通用したことを記している[7]。

ソウル環境改善の印象[編集]

バードによると、ワシントンで市政運営について学んだ知性と手腕の市長(漢城府伴尹)李采淵が、1897年から税関長マクレヴィ・ブラウンの提案のもとに、市内環境改善を行なっており、「不潔さでならぶもののなかったソウルは、いまや極東で一番清潔な都市に変わろうとしている!(講談社学術文庫版p545)」「路地には悪臭が漂い、冬にはあらゆる汚物が堆積し、くるぶしまで汚泥に埋まるほど道のぬかるんでいた不潔きまわりない旧ソウルは、みるみる地表から姿を消そうとしている(同頁)」と記載し、改善点を具体的に列挙し、「首都修復は朝鮮式の法則に従ったもので、西洋化されているのではないことを念頭に置かなければならない(同p546)」と記している。その結果、ソウルの街並み環境は著しく改善し、バードは、1894年当時そのままの姿の残るスラムを写真に撮ろうとしたが、「そんな場所はどこにも見つからなかった」と記載する程の改善を見せた(同p546)。

ロシア沿海州と朝鮮との国境附近[編集]

また、ロシア国境部の沿海州ではロシアの影響により近代化が進んでおり、水路が整備され、衛生にも配慮され、家屋は朝鮮半島の他地域のものより立派だと記述した上で、「朝鮮人というのは屑のような民族でその状態は望み無しと考えていた」がその考えを正すべきかもとして、朝鮮半島でも他国の文明の導入が可能であることを示唆している[8]。

両班制度について[編集]

また、身分制度に関して、両班は究極に無能であり、その従者たちは金を払わず住民を脅して鶏や卵を奪っているとしている。両班は公認の吸血鬼であり、ソウルには「盗む側」と「盗まれる側」の二つの身分しかないと述べている。朝鮮の官僚については、日本の発展に興味を持つ者も少数はいたものの、多くの者は搾取や不正利得ができなくなるという私利私欲のために改革に反対していたとし、堕落しきった朝鮮の官僚制度の浄化に日本は着手したが、それは困難きわまりなかったと述べている。

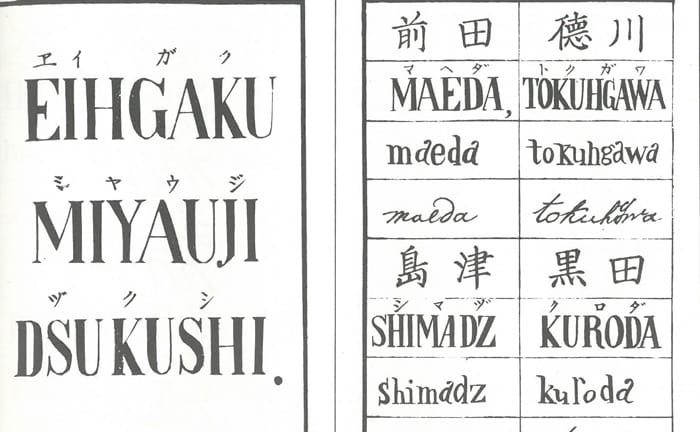

1857年日本で最初に写真に写された大名といえば薩摩の島津斉彬公。非常に好奇心旺盛で自ら写真も撮影していました。洋学にもいち早く興味をしめし、藩主就任とともに富国強兵に努め、開国を強く主張していましたが、京都上洛の前に死去しています。暗殺説もありますね。

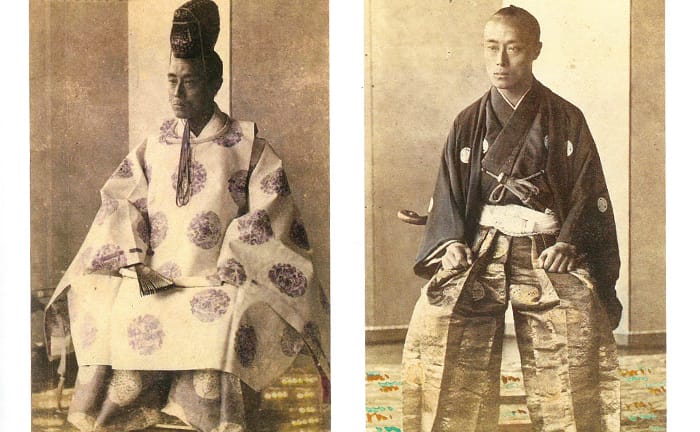

1857年日本で最初に写真に写された大名といえば薩摩の島津斉彬公。非常に好奇心旺盛で自ら写真も撮影していました。洋学にもいち早く興味をしめし、藩主就任とともに富国強兵に努め、開国を強く主張していましたが、京都上洛の前に死去しています。暗殺説もありますね。 徳川最後の将軍慶喜のフォーマルと日常着の違い。さすが将軍だけあってキリッとしてます。慶喜が薩長軍との戦いに挑んでいたら、おそらく徳川は負けなかっただろうと言われています。ですが、「朝敵の汚名だけは避けたい」と言って家臣を置いてさっさと逃げちゃう。ここでもまたドラマが。あぁもっと説明したい。

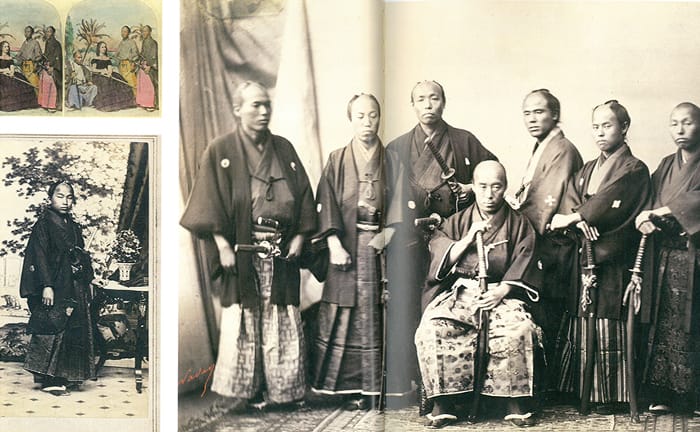

徳川最後の将軍慶喜のフォーマルと日常着の違い。さすが将軍だけあってキリッとしてます。慶喜が薩長軍との戦いに挑んでいたら、おそらく徳川は負けなかっただろうと言われています。ですが、「朝敵の汚名だけは避けたい」と言って家臣を置いてさっさと逃げちゃう。ここでもまたドラマが。あぁもっと説明したい。 遣米使節団。真ん中の人の眼光が鋭すぎる。左の写真は、なぜかアメリカでアイドル的人気を博すトミーこと、立石斧次郎16歳。通詞です。

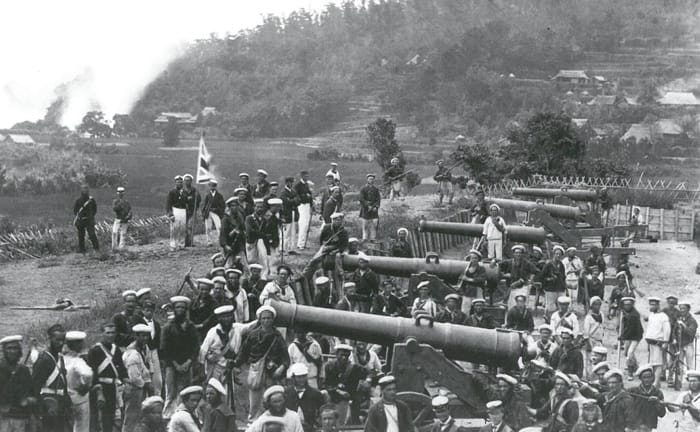

遣米使節団。真ん中の人の眼光が鋭すぎる。左の写真は、なぜかアメリカでアイドル的人気を博すトミーこと、立石斧次郎16歳。通詞です。 長州が四国艦隊と戦った馬関戦争(下関戦争)。これを機に攘夷から開国へ突き進みます。しかしよく戦ったな。。

長州が四国艦隊と戦った馬関戦争(下関戦争)。これを機に攘夷から開国へ突き進みます。しかしよく戦ったな。。

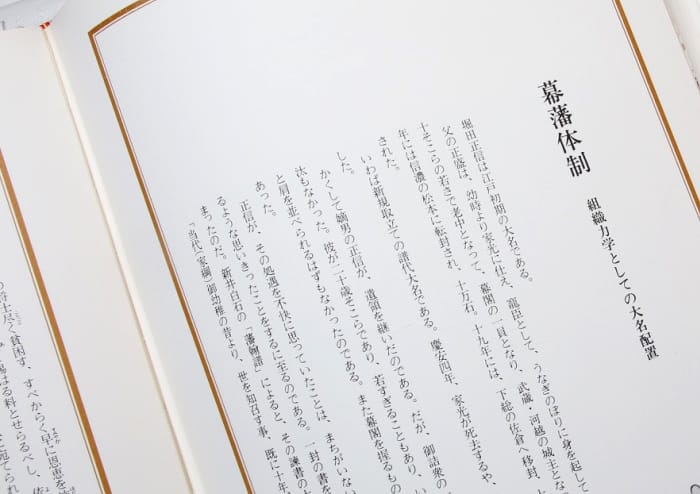

最後の「幕藩体制」では、大名配置はデザインだという話。よく考えられていた配置だったんだな〜。絵や形を作るだけがデザインではないよね、というところが非常に腑に落ちました。 読み応えしかない。

最後の「幕藩体制」では、大名配置はデザインだという話。よく考えられていた配置だったんだな〜。絵や形を作るだけがデザインではないよね、というところが非常に腑に落ちました。 読み応えしかない。

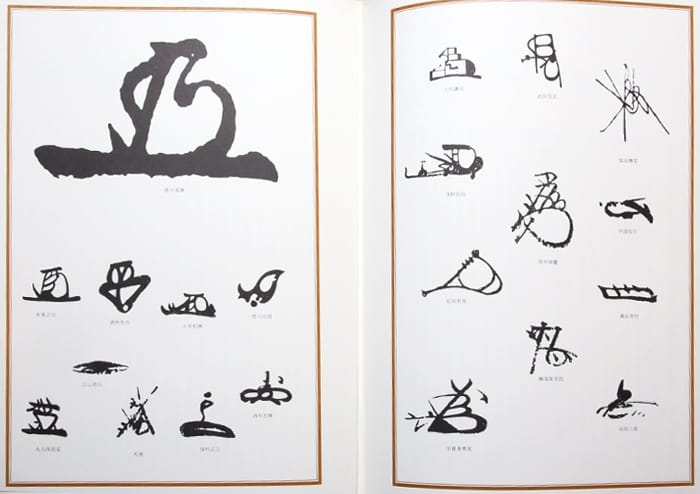

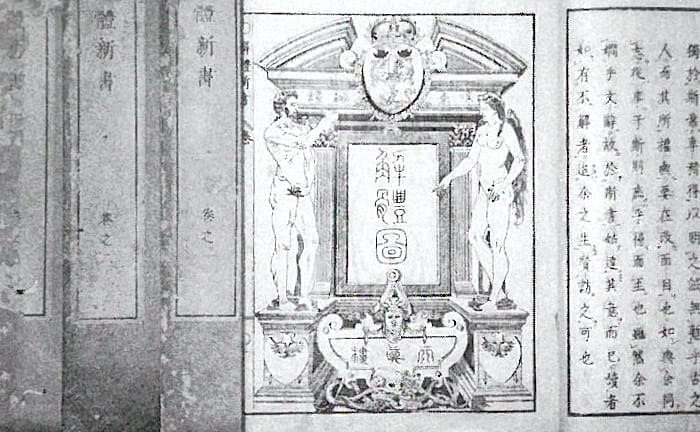

解剖学書『ターヘル・アナトミア』を手にした前野良沢、杉田玄白は辞書もない状況の中、暗号解読のような作業を3年続けついに翻訳し、解体新書を世に出しました。エレキテルで有名な平賀源内も同時代に活躍した学者です。

解剖学書『ターヘル・アナトミア』を手にした前野良沢、杉田玄白は辞書もない状況の中、暗号解読のような作業を3年続けついに翻訳し、解体新書を世に出しました。エレキテルで有名な平賀源内も同時代に活躍した学者です。

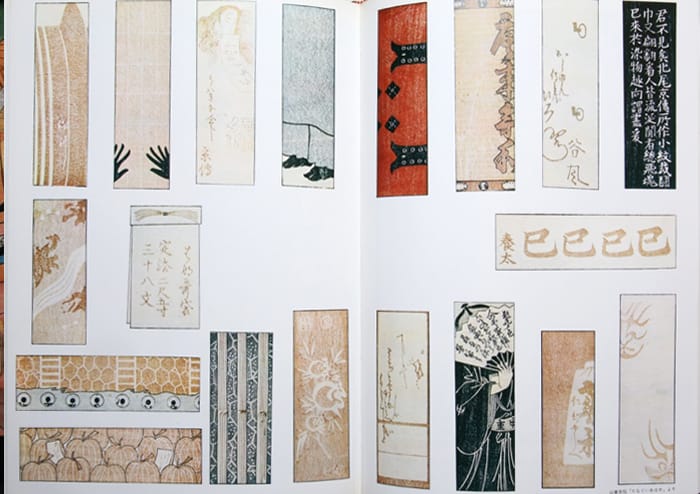

真っ暗闇を目をつむって走るような洋学を学ぶ人々の歴史の書でもありますが、一方で図版というタイトルからわかるように、手彫りの

真っ暗闇を目をつむって走るような洋学を学ぶ人々の歴史の書でもありますが、一方で図版というタイトルからわかるように、手彫りの

ニューヨーク。すでに高層ビルが建ち並ぶ。

ニューヨーク。すでに高層ビルが建ち並ぶ。 もうすごい都会。。

もうすごい都会。。 かたや日本。マジか。

かたや日本。マジか。 平和か。

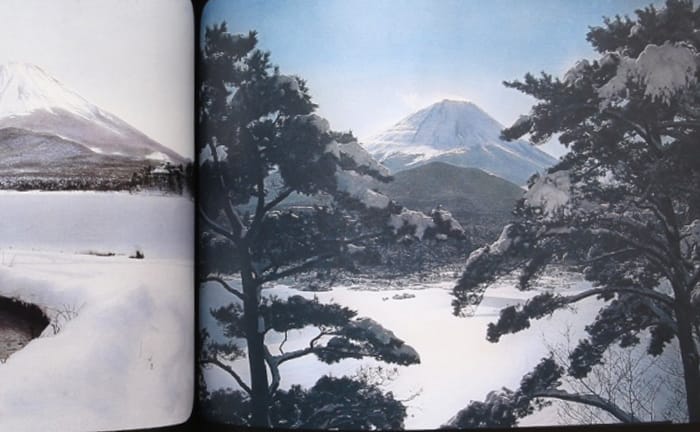

平和か。 安定の富士山。うつくしや。

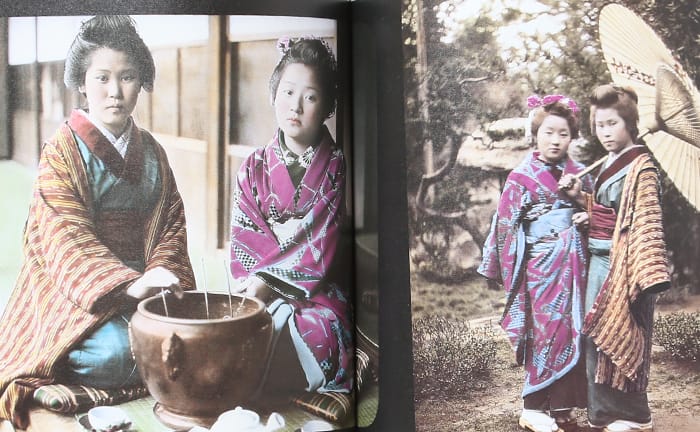

安定の富士山。うつくしや。 表紙にもなっている芸者。15歳のヨボキチ。どうしてそんな名前に。。

表紙にもなっている芸者。15歳のヨボキチ。どうしてそんな名前に。。

撮影年代不明 貴族階級の結婚式の様子でしょう。 左上に貴族用の帽子が写っています。左側には瓦屋根が見えます。 背景の扉の紙が破れています。修繕のゆとりが無い様です。

撮影年代不明 貴族階級の結婚式の様子でしょう。 左上に貴族用の帽子が写っています。左側には瓦屋根が見えます。 背景の扉の紙が破れています。修繕のゆとりが無い様です。  撮影年代不明 貴族階級の結婚式

撮影年代不明 貴族階級の結婚式  撮影年代不明 花嫁を花婿の家に送り届ける行列

撮影年代不明 花嫁を花婿の家に送り届ける行列  撮影年代不明 写真はがき 田舎の飯家 左下に土で作ったかまどがある。屋根の代わりに上を草で覆っている。 中央左の女性が調理師で、中央右の帽子を被った男性がお客なのであろう。お客の前には白い食器が並んでいる。

撮影年代不明 写真はがき 田舎の飯家 左下に土で作ったかまどがある。屋根の代わりに上を草で覆っている。 中央左の女性が調理師で、中央右の帽子を被った男性がお客なのであろう。お客の前には白い食器が並んでいる。  撮影年代不明 飯家

撮影年代不明 飯家  撮影年代不明 田舎の飯家 他のHPで、Korean Restaurantと紹介している写真であるが、飯家には見えない。検証が必要である

撮影年代不明 田舎の飯家 他のHPで、Korean Restaurantと紹介している写真であるが、飯家には見えない。検証が必要である  1900年撮影 撮影者不明 漢城(ソウル)の食堂

1900年撮影 撮影者不明 漢城(ソウル)の食堂  撮影年代不明 撮影者不明 食堂

撮影年代不明 撮影者不明 食堂  1888年 漢城(ソウル) 南大門大通り 南大門大通りに面して建っているのが商店である。 大通りの中央手前に牛が背中に荷物を載せて運んでいる。荷車・人力車・牛車・馬車は見受けられない。 路面電車は1898年、漢城電気会社設立は1898年である。写真撮影時には、電信柱・線路は存在しない。 民家の屋根が連なっているが、門や庭は見受けられない。家庭菜園・花や庭木等の園芸は存在していない。

1888年 漢城(ソウル) 南大門大通り 南大門大通りに面して建っているのが商店である。 大通りの中央手前に牛が背中に荷物を載せて運んでいる。荷車・人力車・牛車・馬車は見受けられない。 路面電車は1898年、漢城電気会社設立は1898年である。写真撮影時には、電信柱・線路は存在しない。 民家の屋根が連なっているが、門や庭は見受けられない。家庭菜園・花や庭木等の園芸は存在していない。  撮影年代不明 A MARKET 朝鮮風俗 市場 店舗を構え営業している商業形態を【廛】(テン)といい、常設の店舗等の特別の施設を有さず,行商人や近辺の農民たちが定期的に集まって商品交換を行う場所【場市】(じょうし)と言った。 李氏朝鮮後期の純祖の時の全国の場市総数は1061ヶ所で、これらは30里ないし40里(朝鮮の1里は392m)の往復1日行程を基準に毎日変えて行って市場が開かれるようになっており、商人が各場市を歩き回って品物を売るのに便利なように作られていた。場市での取引は、主に生産者と消費者との直接的な接触で成り立ったが、負褓商などの行商人も重要な役目を引き受けていた。これらは、その地方の産物以外の商品を樽が無いので重い甕などに商品を入れ、車が無いため背負子で背負って、苦労して各場市を歩き回りながら売り、同業者たちは中世ヨーロッパのギルド的な性格の同業組合を成していた。

撮影年代不明 A MARKET 朝鮮風俗 市場 店舗を構え営業している商業形態を【廛】(テン)といい、常設の店舗等の特別の施設を有さず,行商人や近辺の農民たちが定期的に集まって商品交換を行う場所【場市】(じょうし)と言った。 李氏朝鮮後期の純祖の時の全国の場市総数は1061ヶ所で、これらは30里ないし40里(朝鮮の1里は392m)の往復1日行程を基準に毎日変えて行って市場が開かれるようになっており、商人が各場市を歩き回って品物を売るのに便利なように作られていた。場市での取引は、主に生産者と消費者との直接的な接触で成り立ったが、負褓商などの行商人も重要な役目を引き受けていた。これらは、その地方の産物以外の商品を樽が無いので重い甕などに商品を入れ、車が無いため背負子で背負って、苦労して各場市を歩き回りながら売り、同業者たちは中世ヨーロッパのギルド的な性格の同業組合を成していた。  1903年 仁川の場市

1903年 仁川の場市  撮影年代不明 井戸水を汲み上げ売り歩く男達 両班の家は自前で井戸を持っていたが、 両班以外の者はギルド(職業別組合)の井戸水をお金で買わなければならなかった。

撮影年代不明 井戸水を汲み上げ売り歩く男達 両班の家は自前で井戸を持っていたが、 両班以外の者はギルド(職業別組合)の井戸水をお金で買わなければならなかった。  撮影年代不明 餅を搗く人たち 背景の建物が立派なので貴族階級の住宅であろう。餅を搗いている人達自身で食べるのではなく、貴族達のイベント・お祝い様に用意しているのであろう。

撮影年代不明 餅を搗く人たち 背景の建物が立派なので貴族階級の住宅であろう。餅を搗いている人達自身で食べるのではなく、貴族達のイベント・お祝い様に用意しているのであろう。  1904年 漢城 「 韓国の女性、メイド、ソウルの街中で、...韓国 」

1904年 漢城 「 韓国の女性、メイド、ソウルの街中で、...韓国 」  1903年 通りでゲーム(ギャンブル)をする男達

1903年 通りでゲーム(ギャンブル)をする男達  1899~1900年に漢城(ソウル)郊外での撮影。 チャンソンと呼ばれるトーテムポールの様な木像と同じで、エベンキ族と朝鮮でだけ見られる。 キリスト教の宣教師によると、異教徒、偶像崇拝、盲目バイ·デビル、迷信韓国人と説明されている。

1899~1900年に漢城(ソウル)郊外での撮影。 チャンソンと呼ばれるトーテムポールの様な木像と同じで、エベンキ族と朝鮮でだけ見られる。 キリスト教の宣教師によると、異教徒、偶像崇拝、盲目バイ·デビル、迷信韓国人と説明されている。  撮影年代不明 チャンソンの参考写真

撮影年代不明 チャンソンの参考写真  1899~1900年撮影 漢城(ソウル)で豆を挽く男

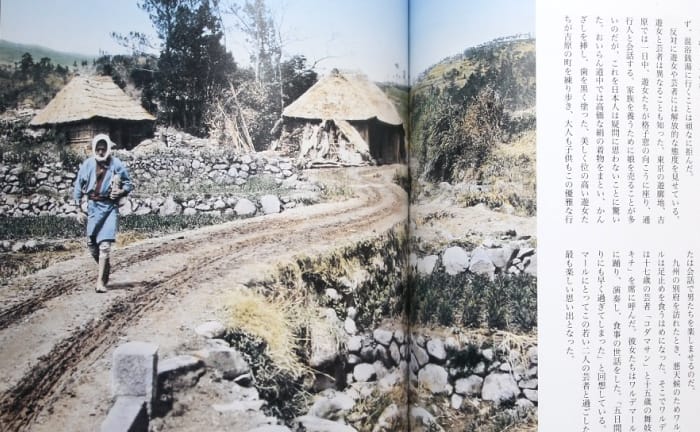

1899~1900年撮影 漢城(ソウル)で豆を挽く男  1903年 Herbert G. Ponting撮影 北京へ向かい道 漢城(ソウル)の郊外

1903年 Herbert G. Ponting撮影 北京へ向かい道 漢城(ソウル)の郊外  1903年 Herbert G. Ponting撮影 釜山

1903年 Herbert G. Ponting撮影 釜山  1903年 Herbert G. Ponting撮影 漢城(ソウル)の寺子屋

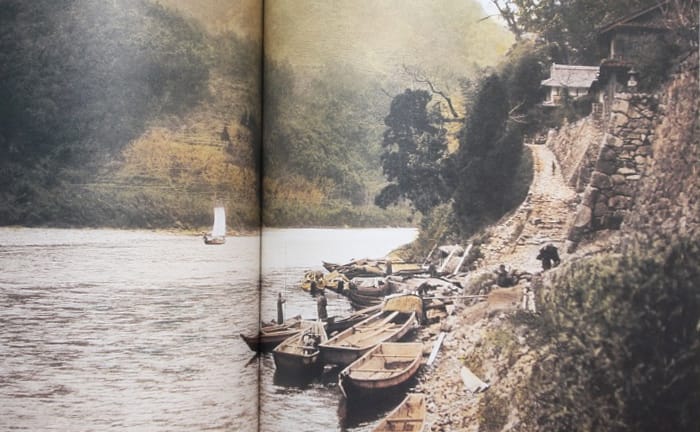

1903年 Herbert G. Ponting撮影 漢城(ソウル)の寺子屋  1903年 Herbert G. Ponting撮影 ソウル龍山漢江渡し場

1903年 Herbert G. Ponting撮影 ソウル龍山漢江渡し場  1904年 George Rose 撮影 漢城(ソウル)の城壁

1904年 George Rose 撮影 漢城(ソウル)の城壁  1903年 Herbert G. Ponting 撮影 済物浦(仁川の旧名)

1903年 Herbert G. Ponting 撮影 済物浦(仁川の旧名)  1904年 撮影者不明 漢城(ソウル)の郊外

1904年 撮影者不明 漢城(ソウル)の郊外  1904年 George Rose 撮影 平壌

1904年 George Rose 撮影 平壌  1904年 アメリカのCollier`s(コリアーズ)の特派員 Robert L Dunn(ロバート・ドン)が150ドルを釜山で両替した李斯朝鮮の膨大な小判の前で撮影 中央男性がRobert L Dunn(ロバート・ドン)である。 日露戦争を取材しに来たアメリカのコリーアース(Collier's)特派員ロバート·ドン(Robert L. Dunn)が驚異的な小判の山の前で大喜びの表情で記念撮影をしました。これらの硬貨は、北に進撃する日本軍を従軍した記者が使用取材経費であった。ダンは、韓国の通貨の価値がどの程度落ちたのか知らなかった。ソウルを離れる準備をしていた日の朝、日本人通訳栗田に150ドルを変えてくるように指示した。夕方を行うまでポーターに消去されてきた小判の山を見て驚きやジャパジル状況だった。「韓国での現金両替」というタイトルの記事は、1米セントの種類に応じて、小判15〜30に匹敵する額であり、1ドルを両替すると、装丁した人が取得して行かなければならない状況だったと説明した。(Collier's Weekly、1904.6.4)

1904年 アメリカのCollier`s(コリアーズ)の特派員 Robert L Dunn(ロバート・ドン)が150ドルを釜山で両替した李斯朝鮮の膨大な小判の前で撮影 中央男性がRobert L Dunn(ロバート・ドン)である。 日露戦争を取材しに来たアメリカのコリーアース(Collier's)特派員ロバート·ドン(Robert L. Dunn)が驚異的な小判の山の前で大喜びの表情で記念撮影をしました。これらの硬貨は、北に進撃する日本軍を従軍した記者が使用取材経費であった。ダンは、韓国の通貨の価値がどの程度落ちたのか知らなかった。ソウルを離れる準備をしていた日の朝、日本人通訳栗田に150ドルを変えてくるように指示した。夕方を行うまでポーターに消去されてきた小判の山を見て驚きやジャパジル状況だった。「韓国での現金両替」というタイトルの記事は、1米セントの種類に応じて、小判15〜30に匹敵する額であり、1ドルを両替すると、装丁した人が取得して行かなければならない状況だったと説明した。(Collier's Weekly、1904.6.4)  撮影年代は、中国人により買収されてからの撮影です [ 大仏ホテル ] 1888年に、日本の海運業者が仁川に建築した韓国初のホテル 日本人が造っただけに240枚の畳を使用し、ベッドの部屋11室とレストランを備えた3階建ての洋館の建物だったと解説。 当時は交通の便が悪く、ソウルまで行くには仁川で1泊は必要だった頃に建てられた。宿泊客のほとんどは外国人だったため、日本語ではなく英語で宿泊客を出迎えた。 このホテルの部屋の価格は当時、上級2円50銭、中級2円、下級1円50銭だった。旅館の上級部屋価格が1円だったことと比べると高い料金だが、人気があったと記録されているという。 現在、大仏ホテルは残っておらず、京仁線が開通されると経営難に直面し、中国人に買収された。その後、1978年まで中国レストラン「中華楼」となった。

撮影年代は、中国人により買収されてからの撮影です [ 大仏ホテル ] 1888年に、日本の海運業者が仁川に建築した韓国初のホテル 日本人が造っただけに240枚の畳を使用し、ベッドの部屋11室とレストランを備えた3階建ての洋館の建物だったと解説。 当時は交通の便が悪く、ソウルまで行くには仁川で1泊は必要だった頃に建てられた。宿泊客のほとんどは外国人だったため、日本語ではなく英語で宿泊客を出迎えた。 このホテルの部屋の価格は当時、上級2円50銭、中級2円、下級1円50銭だった。旅館の上級部屋価格が1円だったことと比べると高い料金だが、人気があったと記録されているという。 現在、大仏ホテルは残っておらず、京仁線が開通されると経営難に直面し、中国人に買収された。その後、1978年まで中国レストラン「中華楼」となった。