たまに、昔の和歌を読んでいると、不思議な光景を目にすることがあります。

入りぬとや あづまに人は 惜しむらん

都に出づる 山の端の月

:P.96 西行法師「山家集」 日本古典集成 1982/04/10発行 新潮社 Web上ではこちらの00337を御覧下さい

当時、京都にいた漂泊詩人の西行(さいぎょう 1118-1190)

満月が、京都の東にある東山(ひがしやま)から上がりつつあるのを見上げています。

そして西行は、上がりつつある月を、あずま(江戸など東の地域)では、「多くの人が、いま月が西の山へ沈みつつあるなぁ」と見ていることだろう・・・・、と考えたらしい。

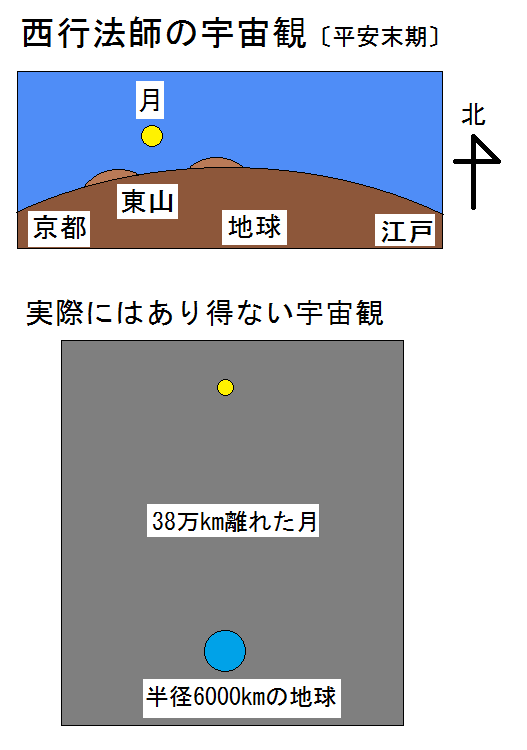

意味が分りにくいというかたのために、図を描いてみました。

今では

地球の半径が6000km、その60倍も離れた38万kmの彼方にある半径1700kmの月〔地球の1/4〕

だと分っています。

しかし800年前の平安末期の西行は

どうやら月が地球すれすれのところを回っていると考えていたようで、東山に上がった月を、京都では東に見ているけれども、東国では西に見ているだろう

と感慨深げにつづっているのでした。

なんでもない歌のようですが

「同じ月を、京都と東国では反対方向に見る」、などあり得ないと簡単に言えるのですが、当時のこういう見方が、西行の確かな観察力を示していると思うのです。

日本でもヨーロッパでも、当時、太陽や月が地球のまわりをまわっていると信じられていた時代であり、その後300年ほど経過してやっと

- コペルニクス(1473-1543)

- ガリレイ (1564-1642)

らが従来の天動説に反する観測結果から、地動説に傾き始めたことを考えると、

- 西行法師 (1118-1190)

の視点を理解するのに大いに役立つと思います。

私はこのような西行の視点を

今からかなり前〔たぶん20~30年前〕に山家集をパラパラと読んでいた時に、気付いていました。ただし「西行はすごいな」と思っただけで、他人に説明することなど、ほとんどありませんでした(笑)。

古典をひもとくとき

現在の天文学の知識があれば思わぬことを発見するかも知れません。藤原定家「明月記」〔1180-1235〕に、「彗星(客星)のことではないかと思われる記述」があることも一例です。ここには①定家自身の経験②伝聞、の両方があります。

私は、こういうときこそ「自分の各種文法についての知識が大いに不足している」としみじみ思うのでした。もう少し自分に日本の古語と漢語の知識があれば、大発見があったかも知れないと思いながら(笑)。しかし若い頃にそんな意図があるはずなどありませんね・・・・(泣)。

私が「流浪の詩人・漂泊の詩人」で思い出すのは次のような人たちです。

- 李白( 701- 762)

- 西行(1118-1190)

- 啄木(1886-1912)