毎日乗っているのは高校生ぐらい…「東北のローカル線44区間」が大赤字路線となった根本原因

プレジデント onlain より 220822 枝久保 達也

⚫︎赤字路線の約半数が東北地方に集中

赤字ローカル線見直しの動きが加速している。

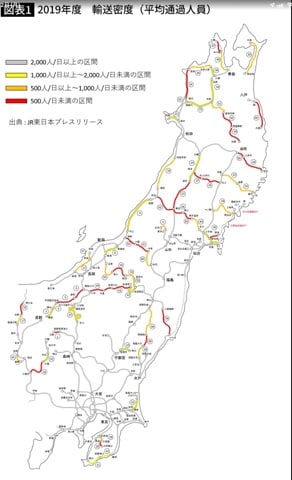

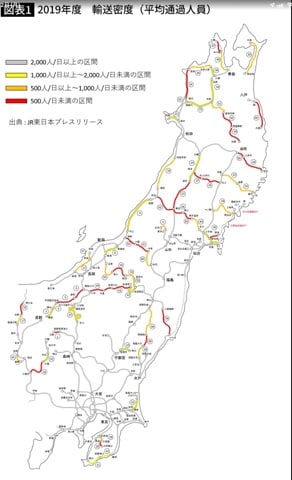

今年4月に17路線30線区の収支を公表したJR西日本に続き、JR東日本も7月28日、1kmあたりの1日平均利用者数を示す「輸送密度」が2019年度時点で2000人/日未満だった35路線66線区の収支を公表した。

中でも東北地方の線区が多く、その数は44線区に上る。

66線区の内訳は、輸送密度<200人/日未満>が12線区、<200人/日以上500人/日未満>が15線区、<500人/日以上1000人/日未満>が21線区、<1000人/日以上2000人/日未満>が18線区だった。対1988年度の輸送密度は59線区が5割以上、うち14線区は8割以上減少した。

輸送密度が最小だったのは、花輪線荒屋新町―鹿角花輪間の78人/日(1988年度比91.5%減)で、次が陸羽東線鳴子温泉―最上間が79人/日(同82.7%減)だ。これらは岩手県と秋田県、宮城県と山形県をまたぐ区間であり、他の線区でも県境や都市圏をまたぐ区間の利用が少ない傾向にある。

100円を稼ぐのに要する経費を示す「営業係数」で見ると、最大が久留里線(久留里―上総亀山間、千葉県)の15546で、花輪線(荒屋新町―鹿角花輪間)の10196、陸羽東線(鳴子温泉―最上間)の8760が続く。全体では1000を超える線区が52線区、そのうち2000を超える線区が22あった。

⚫︎66線区が全体の営業利益を2割以上下げている

ただ損失は営業係数が大きい路線より、利用が多い区間のほうが大きくなる。というのも営業係数は比率なので、営業係数は大きいが収入は少ない路線より、営業係数は小さくても収入が多いほうが赤字は大きくなる。

損失額でみると、羽越本線村上―鶴岡間が最も大きく49億円(営業係数815)、続いて奥羽本線東能代―大館間(秋田県)の32億円(同1282)、羽越本線酒田―羽後本荘間の27億円(同1204)だ。ただ羽越本線の2区間は新潟県と山形県、山形県と秋田県をまたぐ区間であり、県境を越える区間がネックになっているのは同様だ。

66線区の赤字を合計すると693億円に達する。同年のJR東日本の鉄道運輸収入は1兆7928億円で、このうち新幹線が5655億円、首都圏在来線が1兆1601億円、その他在来線が670億円だった。

66線区の収入は合計58億7000万円、全体のわずか0.3%にすぎないのに、赤字は700億円近くに上る。連結の運輸セグメント営業利益が2505億円なので、0.3%の収入しかもたらさない路線が、営業利益を2割以上引き下げている計算となる。コロナ前、2019年度の数字でこれだから衝撃は大きい。

⚫︎“ドル箱路線”で穴埋めする方法が通用しなくなった

ローカル線の赤字はこれまで、新幹線と首都圏の生み出す莫大な利益で穴埋めされてきた。これを内部補助という。

ところがコロナ禍で鉄道利用が激減し、運輸セグメントは2020年度が5324億円、2021年度が2853億円の営業赤字に転落。今年度第1四半期(4~6月)決算では、ようやく156億円の営業黒字に回復したものの、これまで通りにローカル線を支えていくのは困難である。

さらに山間部を走るローカル線は激甚化する災害の影響を受けやすい。東北地方では8月の豪雨で磐越西線、米坂線、五能線で大きな被害が生じており、復旧には数十億単位を要するとみられる。これだけの費用をかけてでも復旧するのかが問われていくだろう。

JR発足から30余年を経て、ローカル線の利用が大幅に減少した要因はいくつかある。ひとつは人口減少だ。全国と東北6県の1985年~2020年国勢調査の年代別人口の減少率(カッコ内は15歳未満/15~64歳/65歳以上の各減少率)は次の通りである。

・全国 4%(△43%/△12%/183%)

・青森県 △19%(△62%/△34%/160%)

・岩手県 △16%(△57%/△31%/137%)

・宮城県 6%(△44%/△9%/197%)

・秋田県 △23%(△63%/△41%/126%)

・山形県 △15%(△53%/△31%/112%)

・福島県 △12%(△55%/△26%/131%)

政令指定都市仙台を擁する宮城県は全国平均に近い数字になっているが、それ以外は15歳未満が5割以上、15歳以上64歳未満(生産年齢人口)が3割前後減少していることが分かる。

⚫︎定期外利用の減少が最大の要因

ローカル線の主要顧客は高校生だ。JR東日本は路線別の通学定期利用率を公表していないが、東北の旧国鉄線を引き継いだ三陸鉄道、阿武隈急行、会津鉄道、秋田内陸縦貫鉄道、由利高原鉄道、山形鉄道では、全利用に占める通学定期の割合は6社平均で33%、うち由利高原鉄道は4割以上、山形鉄道は7割近くに達する。

1985年から2020年にかけて通学利用が半減したならば、それだけで輸送密度は2割から4割減少する計算になる。しかしこれだけでは全体で5割から9割減少したことの説明にはならない。通勤定期利用も生産年齢人口に伴い減っているが、絶対数が少ないため影響は小さい。そうなると残る定期外利用の減少が最大の要因ということになる。

定期外利用に影響を及ぼしたと考えられるのが高速道路の整備だ。東北地方では、1987年4月時点の開通済みの高速道路は東北自動車道(浦和―青森間)だけだった。しかし、その後の35年間で、

・磐越自動車道(福島県いわき市―郡山市―新潟県新潟市)1997年開通

・秋田自動車道(岩手県北上市―秋田県秋田市)1997年開通

・山形自動車道(宮城県柴田郡村田町―山形県山形市―鶴岡市)2001年開通

・釜石自動車道(岩手県花巻市―釜石市)2019年開通

などの主要都市を結ぶ路線が次々と開業。さらに震災後は復興支援事業として下記の高規格道路も開通した。

⚫︎自動車保有台数は全国平均以上

・宮古盛岡横断道路(岩手県宮古市―盛岡市)2021年度一部区間以外開通

・三陸自動車道(宮城県仙台市―青森県八戸市)2021年開通

道路だけではない。道路を走る自動車も30年で飛躍的に増加した。一般社団法人自動車検査登録情報協会の統計によると、東北6県の1988年から2018年の自動車保有台数は下記のように2倍以上増加している。

・全国 2960万台 → 6158万台(2.1倍)

・青森県 30.9万台 → 73万台(2.4倍)

・岩手県 31.7万台 → 74.1万台(2.3倍)

・宮城県 54.8万台 → 129.4万台(2.4倍)

・秋田県 28.5万台 → 59.4万台(2.1倍)

・山形県 31.8万台 → 69.5万台(2.2倍)

・福島県 53.5万台 → 122.4万台(2.3倍)

特に県境をまたいだ利用の減少が著しいと前に述べたが,これは通勤や通学,通院など多くが県内で完結する日常的な鉄道利用ではなく,比較的距離の長い都市間の輸送需要である。

これらが並行する高速道路(自家用車、高速バス)に移った影響は少なくないと考えられる。

鉄道側にも利用離れを招いた要因はないのだろうか。利用者の減少と減便が負のスパイラルを招いているのではないか、という指摘はあるだろう。では1987年と2022年のダイヤを比較してみよう。

⚫︎日中運転本数がどんどん減っている

大幅に減ったのは花輪線だ。好摩駅(岩手県)の下り列車を比較すると、1987年には1日13本、10~15時台は1時間1本設定されていたが、現在は7本。日中は13時台に1本しかなくなってしまった。通勤・通学需要に最低限対応するだけのダイヤだ。

また久留里線の木更津駅下り列車は1日17本で変わっていないが、上総亀山まで行く列車は14本から5本に減少している。

一方、奥羽本線新庄駅(山形県)の下り方面を見てみると、山形新幹線開業以前は奥羽本線経由で秋田、青森方面の優等列車が運行されていたため、1日18本うち9本が特急・急行列車だった(3本は寝台特急)。現在は特急の運行はなくなったが、普通列車は増便されて11本だ。

通勤・通学需要に対しては終電の繰り下げや夜間の増便など利便性向上に努めている路線もあるが、全体的に日中の運転本数は削減の傾向にあり、新たな需要を開拓しようという姿勢は感じられない。

人口減少がさらに加速する今後、これまで通りのやり方ではローカル線は縮小するばかりだ。何か手立てはあるのだろうか。

⚫︎「すべてバス転換」が合理的なわけではない

実はローカル線問題は100年にわたって議論されてきた。鉄道官僚の木下淑夫は1923年、ローカル線の過剰な建設は国民負担を増大させる危険があり、小規模輸送は需要に柔軟に対応できるバスを活用すべきと提言した。

戦後も国鉄総裁の諮問機関である日本国有鉄道諮問委員会が1968年、採算のとれないローカル線83線区をバスに転換すべきと勧告した。

この時は地元の反対が強くほとんど実現しなかったが、国鉄の経営が破綻すると、1980年に制定された国鉄再建法の下で、輸送密度4000人/日を下回る83路線を「鉄道としての使命」を終えた「特定地方交通線」に指定して、45路線を廃止、38路線を地元自治体が出資する第3セクター等に経営移管した。

ただし輸送密度4000人/日未満の路線すべてが廃止されたわけではない。最混雑時にバスで運び切れない規模の利用がある(赤字であってもバスより効率的)、代替道路が整備されていないなどいくつかの除外規定を満たす51路線は廃止されずにJRに引き継がれた。

これら路線の多くは、道路整備、利用減などで除外規定を満たさなくなっても存続した。JRが維持可能な範囲で不採算ローカル線を含む鉄道ネットワークを国鉄から継承した経緯を踏まえ、安易な廃線は認めないという立場を国がとってきたからだ。

⚫︎見て見ぬふりしてきた矢先にコロナ禍が直撃

実際、JRは好調な大都市圏、新幹線で赤字を十分埋められたため、国や自治体と対立してまでローカル線に手を入れる必要はなかったが、かといって競争力の回復に取り組む意欲もなかった。こうして事業者も国も自治体も、ローカル線問題を見て見ぬふりをしてきたまま迎えたのがコロナ禍であった。

国土交通省が今年2月に設置した「鉄道事業者と地域の協議による地域モビリティの刷新に関する検討会」は「ローカル鉄道における利用者の減少は、新型コロナウイルス感染症の拡大以前から、人口減少、少子化の進展、モータリゼーションを前提としたライフスタイルや都市構造の変化等により、相当程度進行していたにもかかわらず、危機認識が広く共有されてこなかった」と指摘する。その上で、以下のように提言する。

新型コロナウイルス感染症が収束しても、こうしたローカル鉄道を取り巻く危機的状況が解消されるものではなく、これ以上の問題の先送りは許されない。

今こそ、国、沿線自治体、鉄道事業者等の関係者が一丸となり、改めて地域のローカル鉄道の現状を直視し、危機意識を共有した上で、単なる現状維持ではなく、真に地域の発展に貢献し、利用者から感謝され、利用してもらえる、人口減少時代に相応しい、コンパクトでしなやかな地域公共交通に再構築していく、という観点から地域モビリティの刷新に取り組んでいくべきである。

⚫︎貨物輸送を担う線区は存廃議論の対象外に

検討会のとりまとめ案は、JRが単独では維持が困難になるとする「輸送密度2000人未満の線区」について、沿線自治体が中心となって法定協議会等を設け、将来に向けた地域モビリティのあり方を検討するという基本方針を示した。

また多くの自治体にまたがるなど広域的な調整が必要な「輸送密度が1000人未満、かつピーク時の1時間当たり輸送人員500人未満」の線区については、国が「特定線区再構築協議会(仮称)」を設置し、「廃止ありき、存続ありきという前提を置かず」に協議する仕組みを提案した。

ただ1000人/日未満の線区が一律に検討の俎上(そじょう)にのぼるわけではない。利用者数では計れない社会的便益を持つ線区、具体的には「わが国全体の経済成長や地球環境問題への対応、災害対応や安全保障等の観点から重要な役割」として、

・拠点都市間を連絡する特急列車等が設定されており、相当程度の利用がある線区

・全国一元的な貨物鉄道輸送サービスを構成する線区

・災害時や有事において貨物列車が走行する蓋然(がいぜん)性が高い線区

などに該当する線区は鉄道として維持する必要性があり、協議の対象から除外するとしている。例えば輸送密度1000人/日未満の線区では羽越本線(酒田―越後本荘間)、津軽線(青森―中小国間)などがこれに該当する。

⚫︎「営業係数150未満」を実現しているローカル私鉄も

協議会は「鉄道を運行する公共政策的意義が認められる線区」か「BRT(バス高速輸送システム)やバス等によって公共政策的意義が実現できる線区」かを評価し、鉄道を存続させる場合は運賃の適性化や上下分離などの公的支援を行いつつ、必要な投資を行って競争力を回復させるとした。

鉄道として存続する場合は利用促進とともに運行コストの削減が必須となる。かつて特定地方交通線は輸送密度4000人/日未満の路線は「バスのほうが効率的」としたが、今回のJR西日本、東日本の公表が2000人/日未満としたように、その後、省力化、省メンテ化が進んだことで損益分岐点は下がっているはずだ。

事実、ローカル私鉄には輸送密度2000人/日未満でも営業係数150未満の路線が存在する。無線式の信号システム導入や、ハイブリッド車両や燃料電池車両の導入による架線の撤去など運行コストを下げる技術の研究も進んでいる。かといって不採算路線の合理化のため事業者に多額の設備投資を求めることは困難だ。

こうした投資にこそ国や自治体の手厚い補助が求められるだろう。

BRT・バスへの転換については、鉄道事業者の関与(直営またはそれに準じる運行)の下、鉄道と同等の運賃水準、通し運賃を設定するとともに、時刻表等に鉄道路線に準じる形で掲載される「特定BRT」制度を新設し、鉄道と同等かそれ以上の利便性を確保するとした。実例としてはBRTに転換した気仙沼線は、一部区間の運行本数が鉄道時代の3倍になっている。

⚫︎廃線は「地方の切り捨て」と批判されるが…

これまでのバス転換は、鉄道路線をそのままなぞるように設定されたため実際のニーズとズレがあり、利用実態に見合わないバスはやがて縮小・廃止される運命にあった。

また地図や路線図から記載が消え、地域のシンボルを失うことへの抵抗も強かった。

自動車を前提としたまちづくりに転換するのは容易ではなく、時間もかかる。バスの継続性が疑われる中では政策の転換に踏み切れないのも仕方ない。今回の特定BRTは鉄道事業者の関与を保障しつつ、鉄道に準じた存在とするなどその反省を踏まえたものであるといえよう。

ローカル線の廃止と公共交通の廃止は同義ではない。「見直し」は地方の切り捨てと批判されることも多いが、現に利用されていない鉄道をいたずらに延命させるほうが地方の可能性を切り捨てているとも言える。

いずれにせよ、鉄道もBRT・バスも手段であって目的ではない。地域の実情に合った、持続可能な公共交通を確立し、自家用車を持たない、運転しない人でも豊かに暮らしていける社会を作り上げることが目的であることを、私たちは議論の前に理解する必要があるだろう。

▶︎枝久保 達也(えだくぼ・たつや) 鉄道ジャーナリスト・都市交通史研究家

1982年生まれ。東京メトロ勤務を経て2017年に独立。各種メディアでの執筆の他、江東区・江戸川区を走った幻の電車「城東電気軌道」の研究や、東京の都市交通史を中心としたブログ「Rail to Utopia」で活動中。鉄道史学会所属。