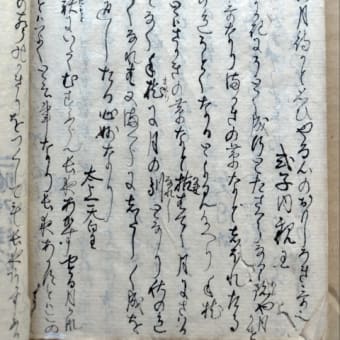

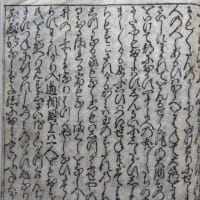

十一 六道のさたの事

世をいとふ御ならひ、何かくるしうさぶらふべき。はや/\御

げんさん有て、くわん御なし參らせさぶらへと、申されけれ

ば、女ゐん御なみだをゝさへて、御庵室にいらせおはします。一念

のまどの前には、せつしゆの光明をごし、十全のしばのとぼ

そには、しやうじゆのらいかうをこそ待つるに、思ひの外の

御かうかなとて、御げんざん有けり。法皇此御有さまをゑ

いらん有て、仰せなりけるは、ひさうの八万ごう、なをひつめ

つのうれへにあひ、よくかいの六天、いまだ五すいのかなしみ

をまぬがれず。きけんじやうのせうめうのらく、ちうげんぜん

のかうたいのがく、夢の中のくはほう、又まぼろしの間のたの

しみ、すでにるてんむぐう也。しやりんのめぐるがごとく、天人

の五すいのかなしみ、人間にも候ける物かな。さるにてもたれか

事とひ參らせ、何事に付ても、さこそいにしへをのみ社

思召出らめと候ければ、女院いづかたよりも、おとづるゝ事

もさぶらはず。のぶたかたかふさの卿の、北の方より、たへ/"\

申をくる事こそさぶらへ。其むかしあの人共の、はぐくみに

て有るべしとは、露もおぼし召よらざりし物をとて、御なみ

だをながさせ給へば、つき參らせたる女ばうたちも、みな袖を

ぞぬらされける。やゝ有て、女院なみだをおさへて申させ給

ひけるは、今かくる身になりさぶらふ事は、一たんのなげき

申におよびさぶらはね共、後生ぼだいのためには、よろこび

とおぼえさぶらふ也。たちまちに、しやかのゆいていにつら

なり、かたじけなくも、みだの本くはんにぜうして、五しやう

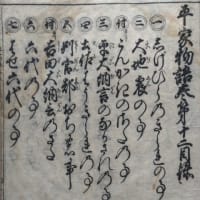

平家物語巻第十二 平家物語灌頂巻

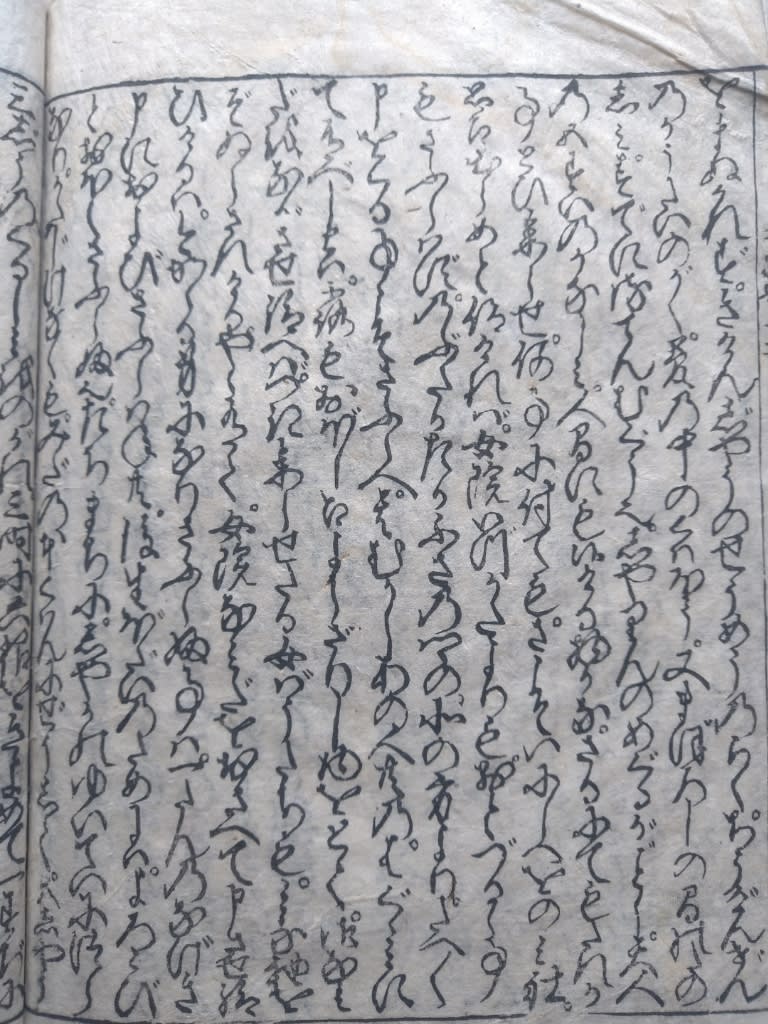

十一 六道の沙汰の事

十一 六道の沙汰の事

「世を厭ふ御習ひ、何か苦しう候ふべき。はやはや御見參(げんさん)有て、還御なし參らせ候へ」と、申されければ、女院御涙を抑へて、御庵室にいらせ御座します。

「一念の窓の前には、摂取の光明を期し、十全の柴の枢には、聖衆の来迎をこそ待つるに、思ひの外の御幸かな」とて、御見參有けり。法皇この御有樣を叡覧有て、仰せなりけるは、

「非想(ひさう)の八万劫、猶必滅の憂へにあひ、欲界の六天、未だ五衰の悲しみを免れず。善見城(きけんじやう)の勝妙(せうめう)の楽、中間禅(ちうげんぜん)の高台の閣(がく)、夢の中の果報(くはほう)、又幻の間の楽しみ、既に流転無窮(むぐう)也。車輪の廻るが如く、天人の五衰の悲しみ、人間にも候ける物かな」

「然るにても、誰か事問ひ參らせ、何事に付ても、さこそ古へをのみこそ思し召し出でらめ」と候ければ、女院、

「何方(いづかた)よりも、訪るゝ事も候はず。信隆、隆房の卿の、北の方より、絶へ絶へ申し贈る事こそ候へ。その昔、あの人どもの、育みにて有るべしとは、露も思し召し寄らざりし物を」とて、御涙を流させ給へば、付き參らせたる女房達も、皆袖をぞ濡らされける。

やや有て、女院、涙を抑へて申させ給ひけるは、

「今、かくる身になり候ふ事は、一旦の歎き申すに及び候はねども、後生菩提の爲には、悦びと覚え候ふ也。たちまちに、釈迦の遺弟(ゆいてい)に連なり、かたじけなくも、弥陀の本願に乗(ぜう)して、五障

※一念の窓の前には、摂取の光明を期し、十全の柴の枢には、聖衆の来迎をこそ待つる

浄土宗の阿弥陀如來の来迎を期する表現

※非想 非想非非想の仏語。無色界の第四天で、三界の最頂部。ここに生まれる者は粗雑な煩悩 がないから非想といい、微細な煩悩がまだ残っているから非非想という。仏教以外のインドの宗教では解脱 の境地とし、仏教ではなお生死 の境地とする。有頂天。非想非非想処。非想天。

※八万劫 非想に産まれる天人の寿命のとてつも長い時間

※欲界 仏語。三界の一つ。色欲・食欲など本能的な欲望の世界。欲望の強い有情(うじょう)の住する境界。上は六欲天から中は人界の四大州、下は八大地獄に至る。欲境。

※六天 六欲天の仏語。三界のうちの欲界に属する六つの天。四王天・忉利天・夜摩天・兜率天・楽変化天・他化自在天。六天。

※五衰 仏語。天人の死に際して現れるという5種の衰えの相。経説により差異があり、涅槃経では、衣装に垢がつく、頭上の花冠が萎む、身体が臭くなる、脇の下に汗が流れる、本来いるべき座にいることを楽しまないの五相。天人の五衰。

※善見城 須弥山の頂上の忉利天にある帝釈天の居城。七宝で飾られ、庭園では諸天人が遊び戯れるというので、楽園などのたとえにされる。喜見宮。善見城。

※勝妙の楽 法華經提婆達多品 「若し人・天 の 中 に 生るれば勝 妙の楽を受け」より。

※中間禅(ちゅうげんぜん) 仏語。色界四禅のうち、初禅と第二禅との中間の段階。中間定 (じょう) 。梵天の境地。

※流転無窮 様々な状態に変化し続けて、留まることがないこと。「流転」は次から次へと変化し続けること。「無窮」は終わることなく続くこと。

※信隆、隆房の卿の、北の方 平清盛の娘達で、建礼門院の妹、坊門信隆室、冷泉隆房室。