この写真も摺鉢山の山頂から撮影したものですが、これは摺鉢山から見て右側、方角でいうと南東側の海岸線を撮ったものです。麓に近いあたりが、何度か紹介をしてきている大戦時に米軍がここから上陸をした南海岸で、世界的にも非常に珍しい鶉石(うずらいし)があるのもこの海岸です。中央付近に小さく、今では硫黄島の隆起ですっかり全体が海岸の上に出て突き出している二つ根岩も見えます。

これは小笠原丸が停泊している場所の全体を撮った写真です。今年の6月の訪問で撮った写真の中でも一番気に入っている写真の1枚です。前回紹介した高倍率でズームした写真と同じ小笠原丸と釜岩と監獄岩以外に、釜岩に向かって硫黄島から延びている部分全体と手前側には沈船群も写っています。こちらの浜も反対側と同様に隆起でかなり広くなってきています。

これは、私たちを硫黄島に連れてきてくれた小笠原丸が停泊している様子を摺鉢山の山頂から撮った写真です。これを撮った時点では、もう二日目の日程もいよいよ終わりが近づいた時間ですので、間もなく私たちが乗船するのを待っているという時間の小笠原丸です。

小笠原間丸のすぐ後ろにあるのが釜岩です。釜岩は戦前は沖合いの小島だったものが隆起で今は硫黄島と陸続きになっている場所で、この写真より少し左側が私たちが硫黄島に上陸するために整備してもらっている場所です。

釜岩の後ろに見えるのが、監獄岩と呼ばれる小島です。

小笠原間丸のすぐ後ろにあるのが釜岩です。釜岩は戦前は沖合いの小島だったものが隆起で今は硫黄島と陸続きになっている場所で、この写真より少し左側が私たちが硫黄島に上陸するために整備してもらっている場所です。

釜岩の後ろに見えるのが、監獄岩と呼ばれる小島です。

何回か前に紹介した南海岸の二ツ根岩を摺鉢山山頂からズームして分かるように撮った写真です。この時間は干潮だったのかもしれませんが、こうして上から見るとかなり海岸線から離れてしまっています。以前は海の中にあったこの岩ですが、それがここまで陸の内側に入っているということからも隆起の速さが分かります。

この写真は硫黄島の全体を摺鉢山の山頂から撮ったものです。方角としては摺鉢山は硫黄島の中で一番南西の端にありますので、南西から北東側に向いている確度です。正確には北北東向きぐらいかもしれません。

従ってこの写真の右側に見える海岸が、米軍が上陸した南海岸を含む島の南東辺の側の海岸線で、左側に見える海は小笠原丸停泊場所の釜岩付近などがある島の北西辺側の海となります。

このような写真を前に行った時にも何度か撮ることができましたが、最初の頃は、その頃に使っていたカメラの性能の制限かこんなに両側を広い確度で1枚に収めることはできなくて、それぞれ別に撮影したものをプリントアウトしてから貼り合わせたりしたこともありました。

従ってこの写真の右側に見える海岸が、米軍が上陸した南海岸を含む島の南東辺の側の海岸線で、左側に見える海は小笠原丸停泊場所の釜岩付近などがある島の北西辺側の海となります。

このような写真を前に行った時にも何度か撮ることができましたが、最初の頃は、その頃に使っていたカメラの性能の制限かこんなに両側を広い確度で1枚に収めることはできなくて、それぞれ別に撮影したものをプリントアウトしてから貼り合わせたりしたこともありました。

硫黄島の摺鉢山にある米軍の碑です。硫黄島はアメリカにとっても太平洋戦争でも特に多くの犠牲者を出した重要な記念すべき戦跡であり、星条旗が掲げられる様子が当時から有名になったここ摺鉢山の山頂は特に重要な場所のようです。この碑の後側すぐの場所が、星条旗が掲げられたポイントとして示された棒が立てられています。

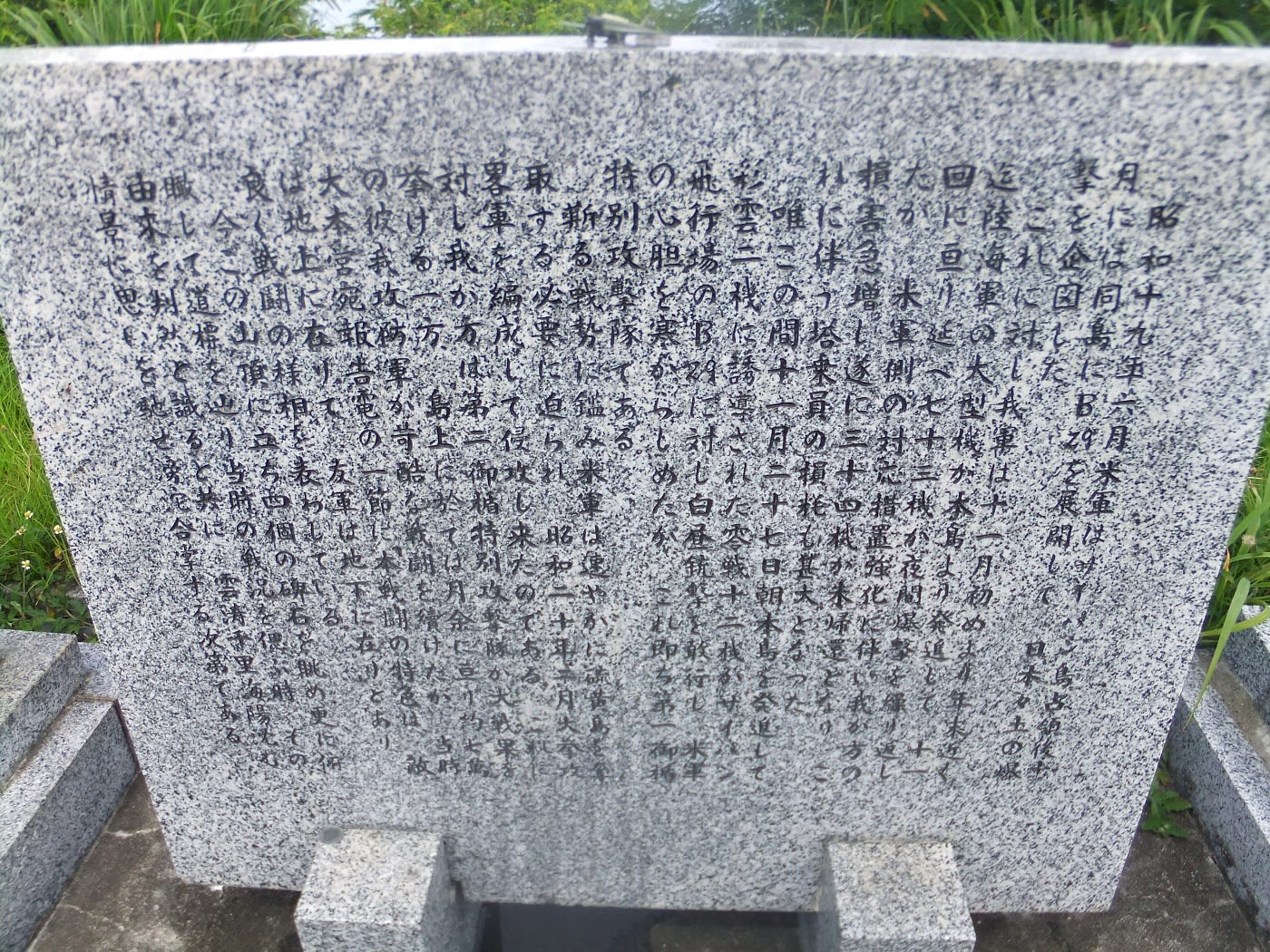

硫黄島の摺鉢山にある前々回に紹介の 第一御楯特別攻撃隊 と 第二御楯特別攻撃隊の 碑の碑文の写真です。

碑文はこちらのホームページに掲載されています。 http://burari2161.fc2web.com/guam3.htm

このサイトには、第一御楯特別攻撃隊 と 第二御楯特別攻撃隊のの解説もあります。

碑文はこちらのホームページに掲載されています。 http://burari2161.fc2web.com/guam3.htm

このサイトには、第一御楯特別攻撃隊 と 第二御楯特別攻撃隊のの解説もあります。