三尊仏(さんぞんぶつ)というのは、

真ん中に本尊様、

その左右にそれぞれ 本尊さまとは違う仏様(菩薩様など)をまつり、

そのみっつ(?)でワンセット(?)の仏様を言う。

仏像を配置する形式のひとつだ。

ネパールの三尊像(国立博物館蔵)

「三尊仏」というと、ポピュラーなのは、

釈迦三尊、阿弥陀三尊、薬師三尊 あたりではないだろうか。

阿弥陀様(阿弥陀如来)は 観音菩薩・勢至菩薩と

よくセットで安置されたり 描かれたりする。

真ん中が 阿弥陀様 →→→中尊(ちゅうそん)

左右に 観音様、勢至さま →→→脇侍(きょうじ)

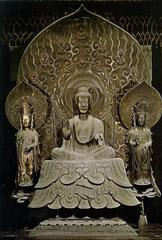

浄土寺の阿弥陀三尊仏

ね、こんなの、見た事あるでしょ?

ね、こんなの、見た事あるでしょ?

薬師三尊は、薬師如来と、日光菩薩、月光菩薩(がっこうぼさつ)と一緒。

ご存知、薬師寺の薬師三尊。 美しい!

お釈迦様(釈迦牟尼仏)の仏像(釈迦如来像)の場合は、

お釈迦様が 真ん中で、その両脇を固めるのは、

文殊菩薩と普賢菩薩、梵天と帝釈天、

薬王菩薩と薬上菩薩、金剛手菩薩と蓮華手菩薩などの例

があるのだそうだが、

ジョルジュ的には(笑)、

「もんじゅ・ふげん」つまり 文殊菩薩と普賢菩薩が一般的かな~、と。

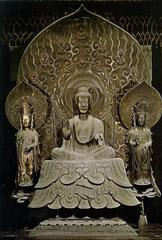

ご存知、法隆寺の釈迦三尊。

他に、

劉備・関羽・張飛 の三人を

やはりひとまとめにする機会が多いのであれば、

あれは 三国志演義三尊?(笑)

ま、例外とか、いろんなのがあるわけで。

(参照:三尊形式と其の他の如来

吉野 金峯山寺の蔵王堂の三尊仏は、

ほぼ 同じ蔵王権現が 三体 並んでいる。

それぞれ 蔵王権現の元のお姿である、

釈迦如来、観音菩薩、弥勒菩薩 を表しているという。

そして それぞれが 過去・現在・未来 の三世にわたって

衆生を救済してくれる事を意味している とも言う。

特徴的な 高く上げた足は、【魔】を踏み砕いてくれるのそうだ。

この蔵王堂の三尊仏の前に坐し、憤怒の怖ろしい形相を見上げつつ、

私は 限りない優しさ、【慈悲】を感じていたように思う。

また、役の行者(えんのぎょうじゃ)の場合、

前鬼・後鬼の夫婦の鬼を従えた三尊形式で

絵にしたり 仏像を安置する事が多い。

役の行者(役 小角、えんのおづぬ)については、

めんどくさくなるから、書かない(笑)。

ただ、今月7日(水)に 俳優の滝田栄が出てきた放送

「TV日本遺産物語 ~時を紡ぐ旅~ 第3回 紀伊山地」

を見ていたら

役の行者の事を

「今から1300年前の呪術師です」

という説明があった。

呪術師だったのかぁ!(笑)

う~~ん。 と唸ってしまった私は、

もう少し違う言い方をして欲しかったのかも?

それから、とにかく、蔵王堂はスゴイ!

お堂がすごくて、柱もすごくて、中に安置されている三尊仏もすごいが、

裏側に置いて(?)ある仏像群の中にも

とんでもなくスゴイのがあるから、

仏像ガールたちは、ずえっったいに、中にお参りしないとダメよ。

着色されていない蔵王権現像、聖徳太子像、前鬼・後鬼像、

ああ!!! あの中で 写真が撮れたらよかったのに!(笑)

真ん中に本尊様、

その左右にそれぞれ 本尊さまとは違う仏様(菩薩様など)をまつり、

そのみっつ(?)でワンセット(?)の仏様を言う。

仏像を配置する形式のひとつだ。

ネパールの三尊像(国立博物館蔵)

「三尊仏」というと、ポピュラーなのは、

釈迦三尊、阿弥陀三尊、薬師三尊 あたりではないだろうか。

阿弥陀様(阿弥陀如来)は 観音菩薩・勢至菩薩と

よくセットで安置されたり 描かれたりする。

真ん中が 阿弥陀様 →→→中尊(ちゅうそん)

左右に 観音様、勢至さま →→→脇侍(きょうじ)

浄土寺の阿弥陀三尊仏

ね、こんなの、見た事あるでしょ?

ね、こんなの、見た事あるでしょ?薬師三尊は、薬師如来と、日光菩薩、月光菩薩(がっこうぼさつ)と一緒。

ご存知、薬師寺の薬師三尊。 美しい!

お釈迦様(釈迦牟尼仏)の仏像(釈迦如来像)の場合は、

お釈迦様が 真ん中で、その両脇を固めるのは、

文殊菩薩と普賢菩薩、梵天と帝釈天、

薬王菩薩と薬上菩薩、金剛手菩薩と蓮華手菩薩などの例

があるのだそうだが、

ジョルジュ的には(笑)、

「もんじゅ・ふげん」つまり 文殊菩薩と普賢菩薩が一般的かな~、と。

ご存知、法隆寺の釈迦三尊。

他に、

劉備・関羽・張飛 の三人を

やはりひとまとめにする機会が多いのであれば、

あれは 三国志演義三尊?(笑)

ま、例外とか、いろんなのがあるわけで。

(参照:三尊形式と其の他の如来

吉野 金峯山寺の蔵王堂の三尊仏は、

ほぼ 同じ蔵王権現が 三体 並んでいる。

それぞれ 蔵王権現の元のお姿である、

釈迦如来、観音菩薩、弥勒菩薩 を表しているという。

そして それぞれが 過去・現在・未来 の三世にわたって

衆生を救済してくれる事を意味している とも言う。

特徴的な 高く上げた足は、【魔】を踏み砕いてくれるのそうだ。

この蔵王堂の三尊仏の前に坐し、憤怒の怖ろしい形相を見上げつつ、

私は 限りない優しさ、【慈悲】を感じていたように思う。

また、役の行者(えんのぎょうじゃ)の場合、

前鬼・後鬼の夫婦の鬼を従えた三尊形式で

絵にしたり 仏像を安置する事が多い。

役の行者(役 小角、えんのおづぬ)については、

めんどくさくなるから、書かない(笑)。

ただ、今月7日(水)に 俳優の滝田栄が出てきた放送

「TV日本遺産物語 ~時を紡ぐ旅~ 第3回 紀伊山地」

を見ていたら

役の行者の事を

「今から1300年前の呪術師です」

という説明があった。

呪術師だったのかぁ!(笑)

う~~ん。 と唸ってしまった私は、

もう少し違う言い方をして欲しかったのかも?

それから、とにかく、蔵王堂はスゴイ!

お堂がすごくて、柱もすごくて、中に安置されている三尊仏もすごいが、

裏側に置いて(?)ある仏像群の中にも

とんでもなくスゴイのがあるから、

仏像ガールたちは、ずえっったいに、中にお参りしないとダメよ。

着色されていない蔵王権現像、聖徳太子像、前鬼・後鬼像、

ああ!!! あの中で 写真が撮れたらよかったのに!(笑)

逆光の、銅の鳥居

逆光の、銅の鳥居