私だって、人にアドバイスしている余裕はないのですが、3回目ですので、余裕のあるふりをして、経験談を話しました。

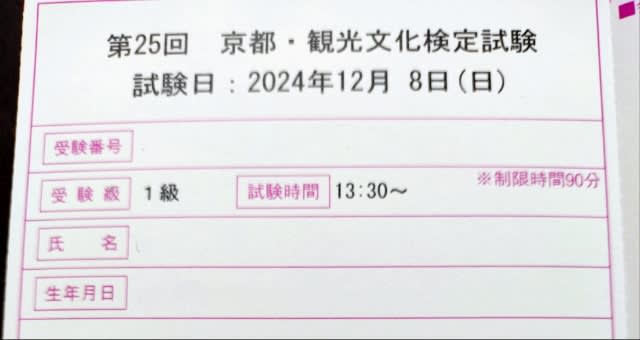

とにかく受験票が届かないことには、、、。

来ていましたー!

先日、歴史ウオークをして、空海にゆかりの場所を歩きました。

東寺のような有名な場所もありましたが、この歴史ウオークはいつもは有名ではない隠れた名所みたいな場所をよく訪れます。

ちょうど木々が色づいて、綺麗になりつつありました。

先日も紹介した堀川があった場所を歩いていきました。

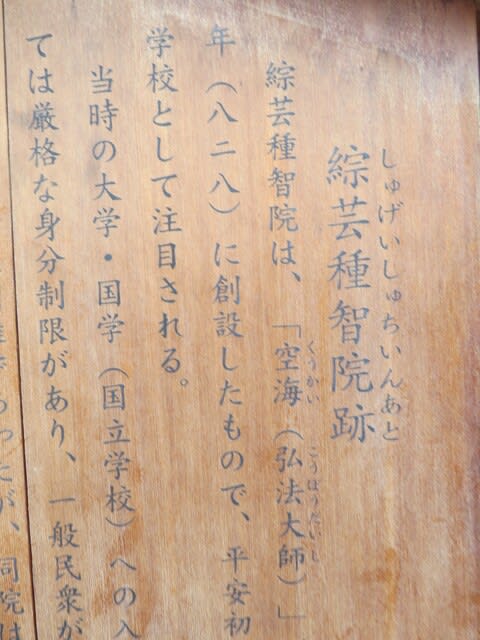

そのすぐ近くに『綜芸種智院』の跡地がありました。

綜芸種智院は、平安時代の初期に、空海が創設した教育期間でした。

平安時代は、身分の高い一部の人しか教育を受けることができませんでした。

空海は、広く一般の庶民にも門戸を広げて、様々な分野の学問を学ぶことができるようにしたそうです。

『綜芸』とはさまざまな学問を学ぶことで、『種智』とは仏の教えを広く世の中に伝えることだそうです。

空海は、優れた僧であり、優れた教育者でもあったようですね。

綜芸種智院という名前は歴史か何かで習った覚えがありましたが、実際に跡地があるとは知りませんでした。

ガイドの方は、現代で言えば総合大学のようなものを作ろうとしたのではとおっしゃっていました。

この綜芸種智院は空海がなくなると後継者が無くて、途絶えてしまったそうですが、現在京都市にある「種智院大学」はこの流れをくむものらしいです。。。

空海の教えが、受け継がれているのかもしれませんね。

まだまだ知らないことが、たくさんあるなあと感心しながら、次の場所へと向かいました。。。

今日は朝に大きく冷え込んで、大変寒い一日となりました。

朝の散歩は、手袋はもちろん、この冬初めてネックウオーマーを付けて、歩きました。

この頃、首筋が寒いと感じていたので、今日こそは出さないといけないと思っていました。

散歩コースの木々もかなり色づいてきました。

桜の木は、既に葉が色づいて、ほとんどが抜け落ちてしまいました。

今日は、日中も寒くて、仕事の際にいつもの制服以外に、ユニクロのフリースを一枚たくさん来ていました。

これからは、寒さ対策が必須になってきます。

つい先日まで、暑い暑いと言っていたのが、うそのようです。

そんな寒い冬の朝に、待望の皇帝ダリアが咲いていました。

皇帝ダリアは、夏くらいから茎が伸びていて、少しずつ大きくなってきているのを見守っていました。

大きくなるものは、4~5メートルにもなる花があって、上から見下ろされている感じがします。

さすが皇帝という名前がつくだけのことがあります。

花も大変立派です。

この花は、まだ2~3メートルくらいですが、もう少し高いものも近くにありました。

今から、12月の初旬にかけてが見頃ですね。

昨年よりちょっと早い感じがします。

何となく年末が近づいてきた感じがして、焦ります。。。

今年の冬は「平年並みの寒さ」だと天気予報の広瀬俊さんが言っていましたが、大寒波でなくて良かったです。

平年並みなら、何とかなると思って、寒さ対策に努めたいと思います。

今日は、久しぶりに京都の史跡を歩いて回る「史跡ウオーク」の会に参加しました。

賛助会員になっているので、毎月案内が送られてきます。

今回は、節目の200回目と言うことで、行き先は秘密でどこへ行くのかは全く知りませんでした。

集合は京都駅で、いくつかの班に分かれて、順次出発します。

この道は、堀川通りの語源となった堀川があった場所だと教えていただきました。

今では、道となっています。

歩きながら、木々が色づいているのがわかり、写真を撮ってみました。

本来は、11月の中旬なので、寒いはずなんですが、歩いているうちに暑くなってきました。

参加者の皆さんも、暑い暑いとおっしゃっていました。

いくつかの地点を経由して、到着したのは、なんと東寺でした。

この史跡ウオークのコースは、いつもマイナーな場所ばかりで、有名な寺院にはあまり行かないのですが、今日は珍しく東寺でした。

どうやら、今回のコースは弘法大師空海にゆかりのある場所をめぐるというコースになっていたみたいです。

行く場所ごとに、引率の方が解説をしてくださるので、ありがたいです。

東寺の南大門の前にはいつもアオサギ君がいますね。。。

東寺のシンボルみたいな五重塔です。。。

5代目のもので、高さが55メートルなので覚えやすいですね。

ここが最終地点ではなくて、このあと羅城門~西寺跡まで歩きました。

東寺と同じ時期に、西にもお寺ができたのですが、何度か焼失し、その後再建されることはありませんでした。

今では、公園となっています。

西寺には守敏(しゅびん)という僧がいて、空海とどちらが雨を降らせるかで、争ったそうです。

守敏は雨の神を閉じ込めて、空海の邪魔をしたそうですが、空海が見破って、勝利したそうです。

守敏は、それを根に持って、空海を待ち伏せして矢を放ったのですが、突如黒衣の僧が現れて、その矢をとったと言われています。

その場所が「矢取り地蔵」として、残っていました。

そういう伝説が各地に残っています。

久しぶりの歴史ウオークでしたが、ガイドの方ともお話ができて、楽しく参加できました。

ガイドの方とお昼ご飯を食べて、お仕事についても聞いてみました。

私もガイドができないかと思ったのですが、なかなか勉強が大変そうですね。

とりあえずは、一参加者として、続けていきたいと思っています。