昨日は同窓会で、今日はゆっくりとしていました。

ちょうど、京都検定から一ヶ月経ったので、次回に向けて、新しく勉強を始めたことがあります。

あちこち神社仏閣を回って、京都の地理には詳しくなってきたのですが、もう一つの大きな流れである歴史を勉強しないといけないと思い始めました。

実際に昨年の一級の問題でも、聞いたことがない歴史的な事件がいくつかありました。

特にわかりにくいのが室町時代です。

戦国時代から、安土桃山時代、江戸時代についてはドラマや映画などでよく知っています。

平安時代も去年『光る君へ』で、少しイメージが湧いてきました。

けれど室町時代というのはなかなかドラマには出てこないですね。

足利尊氏が後醍醐天皇と一緒になって鎌倉幕府を倒したのはよく知っています。

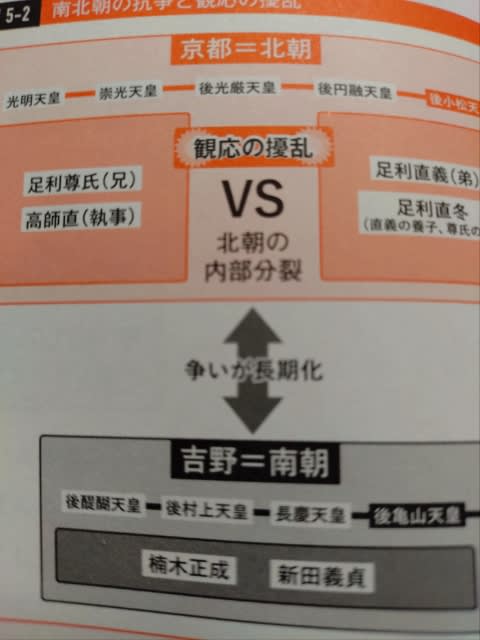

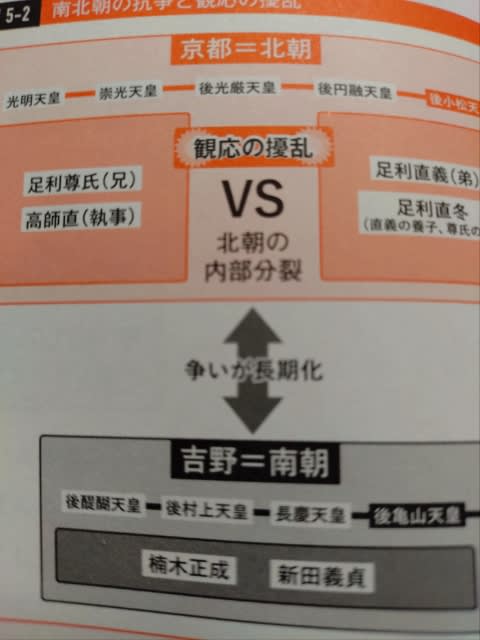

その後、天皇中心の世の中に戻そうとした後醍醐天皇と武士の政権を継続しようとした足利尊氏、、、。

二人は決別し、後醍醐天皇は吉野に南朝を立てるのでしたね。

そこからが、いまいちよくわかりません。

足利尊氏は北朝を支持して、京都に幕府を開きました。

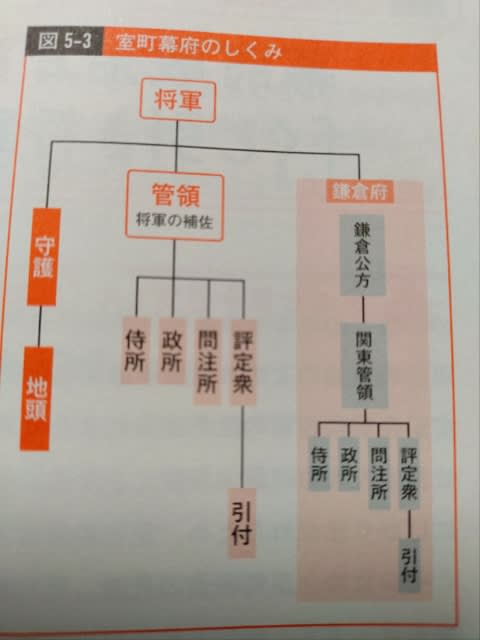

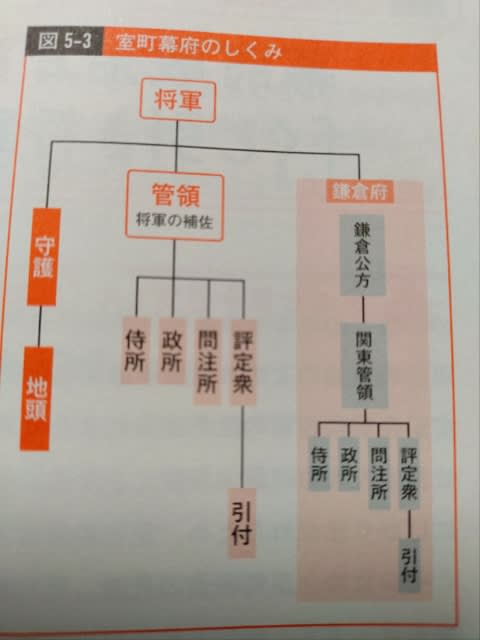

同時に鎌倉に鎌倉府という幕府に似たような機関を置いて、関東を治めさせたそうです。

その任務に就いたのが、足利尊氏の弟の足利直義(ただよし)らしいです。

そのあたりは関東の話なので良いのですが、京都では足利尊氏が将軍となり、将軍を補佐する役割として管領という職を置いたそうです。

鎌倉幕府の時に執権という仕事があったのとよく似ています。

ここからが話がややこしいところなんですが、朝廷は北朝と南朝が自分こそが正当な天皇だと争っていましたね。

さらに、京都にある幕府と鎌倉にある鎌倉府の間でも、だんだんと確執が生まれてきたというのです。

そして、観応の擾乱(かんのうのじょうらん)という大きな事件へと発展するんですね。

また、三代将軍の足利義満は、強大な権力を持っていたので、比較的安定した政権運営ができたようですが、一方で地方にいる有力な氏族が幕府に歯向かうことがないように、有力な守護大名を次々と滅亡に追いやったようです。

山名氏清という地方の氏族が足利義満と戦って京都で戦死したことが一級の問題に出ていました(明徳の変)。

そんなことが問題に出るとは夢にも思っておらず、慌てふためきました。

足利義満の事は知っていても、戦って滅ぼされた地方の守護大名の事は知りませんよねー!

さらに、、、足利6代将軍の名前は覚えていたのですが、その人がどんな人かまでは知りませんでした。

4代将軍の義持が息子を5代将軍にしたのですが、その義量(よしかず)が若くして亡くなってしまいます。

そして6代将軍を決める前に義持も亡くなってしまいました。

仕方なく、6代将軍はくじ引きで決められることになったそうです。

歴史で習ったかどうかよく覚えていません。

くじ引きで決まった足利義教(よしのり)は、万人恐怖と言われるほどの強権的な政治で次々と気に入らない人を処刑していたそうです。

そのために結局、赤松満祐という人に宴会の席で殺されてしまうそうです。(嘉吉の変)

それも習った記憶がない、、、?

最後に応仁・文明の乱ですが、いったい何が原因で誰と誰が戦ったのか?

東軍の細川勝元と西軍の山名宗全はわかるのですが、、、。

管領という将軍を補佐する役の氏族がそれぞれに家督相続で大混乱!

いったい誰と誰が戦っているのか、、、覚えるのは無駄と諦めました。

ほんとに室町時代は、わかりにくい時代です。

しかし、ちょっと勉強してみるとなかなか面白い時代だったと思います。

いつも誰かと誰かが戦っているんですね。

家を誰が継ぐのか、次の将軍やその他の職を誰に譲るのか?

全ては混沌として、力で奪い取るもの、まさに武士の時代が本格的に到来したという時期なんでしょうね。

歴史は年号を暗記するものと思っていましたが、人の生き方を物語のように読み解くとなかなか面白いことがわかってくるもんだと感じています。