明治中期から大正にかけてそれまで詩と言えば漢詩しか無かった中で、ジャパンオリジナルの新体詩が興隆して来た。

土井晩翠の「荒城の月」や島崎藤村の「初恋」などの七五調の文語定型詩である。

そしてその新体詩の金字塔が蒲原有明の「有明集」と薄田泣菫の「白羊宮」で、私は新体詩と言うより日本語の美の極致だと思っている。

かの猟書神ラングは古書は読む為と保存用に最低2冊は揃えろと説いている。

その言葉を知って私も覚悟した。

ーーー手に入れし有明集は三冊目 読みて飾りて抱いて寝るためーーー

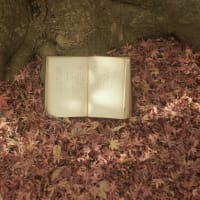

上の写真は「有明集」の美麗な初版と少し傷んだ初版と復刻版の3冊で、最初に買ったのは勿論復刻版だった。

最近の古書初版本の価格急騰の中でも、詩集句集などはまだ安い方なので助かる。

大正の中頃からは読書層の大衆化で口語自由詩が圧倒的に優勢となり、有明泣菫の時代は呆気なく忘れ去られた。

しかし今の若い知識人達なら、魔法の詠唱は神聖古代語でなければならない事くらいは常識だろう。

そんな今こそ新体詩を読み返す価値がある。

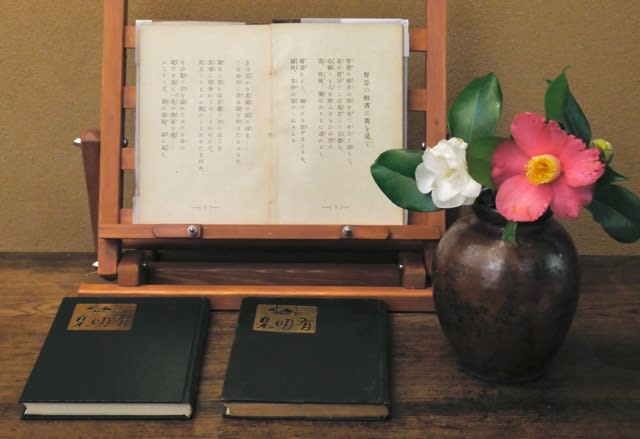

去る2月3日は蒲原有明の命日で、旧居跡にある石碑に御参りしてきた。

有明は我が鎌倉市二階堂に住んでいて御近所の縁もある。

また戦時中は川端康成が此処を借りて貸りて住んでいたと聞く。

若き日の芥川龍之介や萩原朔太郎らも蒲原有明を崇拝していた。

この日は運良く有明のお孫さんにもご挨拶出来て良かった。

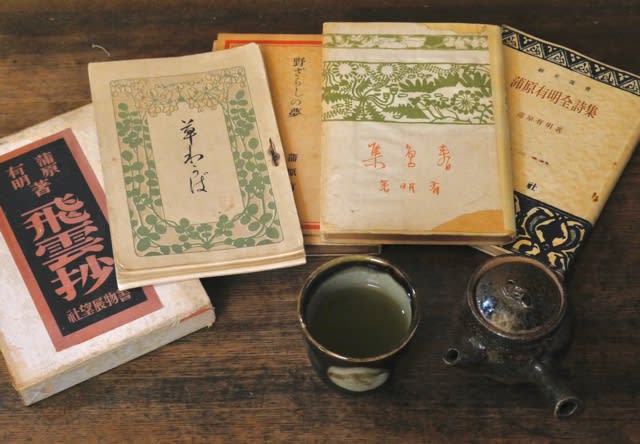

下の写真は有明のその他の詩集や随筆など。

彼の著作が全て集まったのがようやく去年の暮で、これで胸を張って旧居碑にも報告出来ると思ったものだ。

この大詩人も関東大震災の後は気力を落としてしまったようで、新作を出さずに旧作の改訂ばかりで幽隠の日々だった。

もし隠者がその時代に移転出来たなら、未来人の観点から新作のアイデアでも幾つか伝授し元気付けてあげたい。

一般大衆のためには口語自由律詩が良いだろうが、神々に対しては文語定型詩でなくては通じない。

隠者も有明のように佐保姫や木花咲耶姫達と、大和詞の七五調の美しき韻律で語り合えたらさぞ楽しかろうと思う。

©️甲士三郎