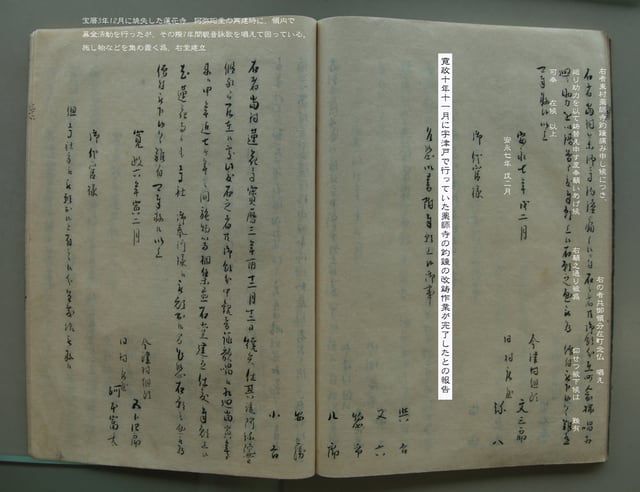

「寛政10年11月に宇津戸で行っていた・・・・・」の注記は別史料(土肥日露之進氏が昭和46年に当時の福山市立図書館に寄贈した『寛政年間沼隈郡今津村政用記録』第二分冊)からのもの・・・・土肥氏の稿本に関しては史料(『村史』第四分冊)にあたってのチェックが必要⇒チェック完了/無問題。なおこの件に関しては矢野天哉作成の「今津町年代譜」(昭和15)は無記載。

梵鐘搬送の推定ルート(石見街道を三成まで出て、西村経由で今津へ)

梵鐘搬送の推定ルート(石見街道を三成まで出て、西村経由で今津へ)栄明寺(広島県府中市元町344)の釣鐘

・・・・・・・・・・・・・・薬師寺の釣鐘(関連記事)もこういうデザインだったのだろか。福山藩の場合藩主阿部正弘時代(安政元年)に寺院の梵鐘を大砲に改鋳する政策(藩内6ヶ寺の梵鐘を残し、それ以外は供出させた。この地方では矢掛の鋳物師が鋳造した本郷東蔵坊梵鐘が第二次大戦前まで残っていた)を強行しており、古い梵鐘はあまり残っていない。屋号の「据置」太田氏だが、城山の南東麓にある太田さんの一族ヵ(一部は横浜移住)。

関連資料

高さ134㎝、口径74㎝の青銅製の梵鐘。 元祿4年(1691)、栄明寺第十九代翁阿上人の発願により、御調郡海裏邑(現在の世羅町宇津戸)の鋳物師丹下甚兵衛実次が造ったと銘文にある。現存する丹下氏作の梵鐘としては、甲山今高野山の寛文7年(1667)銘のものに次いで古いものとされる。

太田荘歴史館

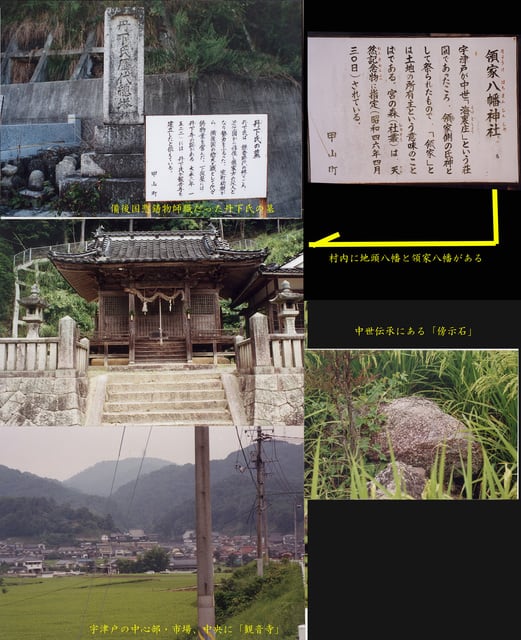

丹下氏は、河内国(大阪)の鋳物師天命家の出で、近江国の丹下村に住んで草部氏を称してした。

鎌倉時代末期~南北朝時代に備後国御調郡宇津戸村に移住し丹下氏を名乗り、鋳物業の傍ら海裏(うづと)庄の領主として政治にも関与し、山名氏、毛利氏、和知氏、上原氏と、時の権力者の保護のもと、多くの作品を残した。

しかし残念ながら太平洋戦争のときは、お寺の梵鐘も供出対象であったため、多くの梵鐘が失われ、世羅町周辺で現存する丹下氏一族による梵鐘は8鐘。

丹下氏が使用した家柄・権威を示す鑑札や、助手である小工鋳物師に発行した印鑑(資格証明)、また梵鐘を製作するときの道具類など貴重な資料が展示されている。