今回は「パソコン上で行う高島平三郎(1865‐1946)の旧居宅探し」の続篇だ。

高島平三郎の友人小田勝太郎(1862‐1935)の弟:融道玄(1872-1918)が雑誌「新仏教」に掲載したエッセイの中にそれを考えるヒントがある。

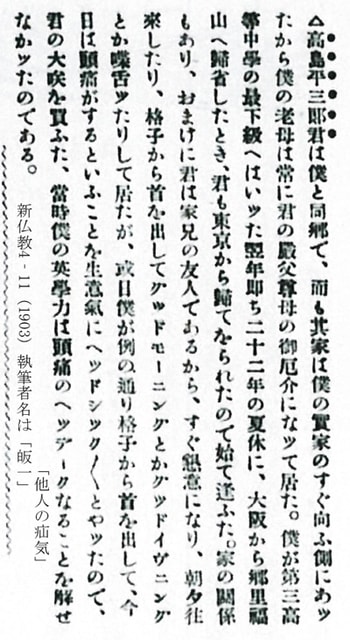

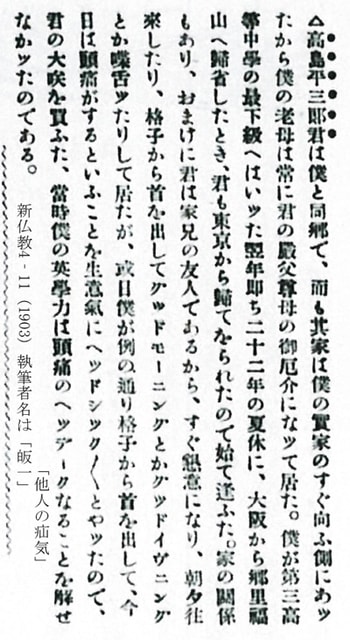

融皈一という筆名で雑誌「新仏教」に投稿した文章の一部だ。この文の前に高楠順次郎のところに本を返しに行ったときに、高楠から密教の教理を研究するより、博物館がスタッフ不足で困っている仏教美術史家を目指したらどうかと言われ、融道玄は仏師の倅じゃあるまいし、こんなご時世に骨董品いじりなどしている暇などない、バカバカしいと憤慨していた。そういうプライドをもった鼻っ柱の強いところがあったのだろうか。そして最後に高島平三郎のことに触れ、つぎのように記述していた。

1903年、道玄41歳のことだった。

明治22年の夏休みといえば高島25歳の事。その数か月前に当たる明治21年10月22日に学習院幼稚舎取締になったところで、我が国における児童教育界のリーダー的存在に就き始めたころのこと。このとき融は18歳で第三高等中学校に入りたて。家が近所で、親同士が懇意で道玄の兄小田勝太郎と高島とが友人関係にあったことから融は高島とはすぐに仲良くなれたらしい。お互いにインテリ同志だという意識が強かったのか相当の英語かぶれだったようだ。参考までに高島と融の身長差は25センチ位はあっただろか。融道玄はいわゆる永井潜同様の神童で、典型的な山椒は小粒でもピリリと辛い&歯に衣を着せぬ人だった。

この文章から高島の家は道玄の実家の「すぐ向こう側」にあったらしい。ってことは高島は城北にではなく士族屋敷の一角を占めた天神町辺りに住んでいたのか。この辺の問題は徹底的に追究していくつもりだ。まず最初に

いずれにせよ「パソコン上で探す高島平三郎の旧宅探し」は前回提示の仮説の修正を急がなければなるまい。

参考までに融道玄(後年高野山大学教授)は東京帝大初代梵語学講座教授(1897年)の高楠順次郎(三原時代の長谷川櫻南の教え子)に盾を突くくらいの人間だったので姉崎正治のように東京帝大における高楠の後継教授にはなれなかったし、当時流行していた留学経験がなかったために3年先輩の鈴木大拙のように国際的な活躍をすることなく46歳の若さで亡くなってしまう。高楠も姉崎も留学経験が豊富で、相当の語学の達人だった。

高島平三郎の友人小田勝太郎(1862‐1935)の弟:融道玄(1872-1918)が雑誌「新仏教」に掲載したエッセイの中にそれを考えるヒントがある。

融皈一という筆名で雑誌「新仏教」に投稿した文章の一部だ。この文の前に高楠順次郎のところに本を返しに行ったときに、高楠から密教の教理を研究するより、博物館がスタッフ不足で困っている仏教美術史家を目指したらどうかと言われ、融道玄は仏師の倅じゃあるまいし、こんなご時世に骨董品いじりなどしている暇などない、バカバカしいと憤慨していた。そういうプライドをもった鼻っ柱の強いところがあったのだろうか。そして最後に高島平三郎のことに触れ、つぎのように記述していた。

1903年、道玄41歳のことだった。

明治22年の夏休みといえば高島25歳の事。その数か月前に当たる明治21年10月22日に学習院幼稚舎取締になったところで、我が国における児童教育界のリーダー的存在に就き始めたころのこと。このとき融は18歳で第三高等中学校に入りたて。家が近所で、親同士が懇意で道玄の兄小田勝太郎と高島とが友人関係にあったことから融は高島とはすぐに仲良くなれたらしい。お互いにインテリ同志だという意識が強かったのか相当の英語かぶれだったようだ。参考までに高島と融の身長差は25センチ位はあっただろか。融道玄はいわゆる永井潜同様の神童で、典型的な山椒は小粒でもピリリと辛い&歯に衣を着せぬ人だった。

この文章から高島の家は道玄の実家の「すぐ向こう側」にあったらしい。ってことは高島は城北にではなく士族屋敷の一角を占めた天神町辺りに住んでいたのか。この辺の問題は徹底的に追究していくつもりだ。まず最初に

いずれにせよ「パソコン上で探す高島平三郎の旧宅探し」は前回提示の仮説の修正を急がなければなるまい。

参考までに融道玄(後年高野山大学教授)は東京帝大初代梵語学講座教授(1897年)の高楠順次郎(三原時代の長谷川櫻南の教え子)に盾を突くくらいの人間だったので姉崎正治のように東京帝大における高楠の後継教授にはなれなかったし、当時流行していた留学経験がなかったために3年先輩の鈴木大拙のように国際的な活躍をすることなく46歳の若さで亡くなってしまう。高楠も姉崎も留学経験が豊富で、相当の語学の達人だった。

。それに対し嘯雲嶋業の方は、どうも松平亮『東備郡村誌』の件は知っていたように思われるのだが、『大成経』の黄蕨(きび)譚を不正確に引用しながら、かつその典拠をさりげなく隠蔽(沈黙)、その上で五行思想の中での黄色の色彩象徴を下敷きにしつつ黄蕨国(「当国」=吉備国)が八州(=おおやしま)の中央だとの一歩踏み込んだ説明

。それに対し嘯雲嶋業の方は、どうも松平亮『東備郡村誌』の件は知っていたように思われるのだが、『大成経』の黄蕨(きび)譚を不正確に引用しながら、かつその典拠をさりげなく隠蔽(沈黙)、その上で五行思想の中での黄色の色彩象徴を下敷きにしつつ黄蕨国(「当国」=吉備国)が八州(=おおやしま)の中央だとの一歩踏み込んだ説明 。神武天皇の高島宮の所在地を古都として捉え、その話は嘯雲嶋業の沼隈郡・宮崎村説へとつながっていく。この説は国府犀東『神武天皇鳳蹟志』(73-91頁)が紹介している通り、菅茶山『福山志料』説(巻之29、弁説・名勝雑事 「高島」)そのものだった。

。神武天皇の高島宮の所在地を古都として捉え、その話は嘯雲嶋業の沼隈郡・宮崎村説へとつながっていく。この説は国府犀東『神武天皇鳳蹟志』(73-91頁)が紹介している通り、菅茶山『福山志料』説(巻之29、弁説・名勝雑事 「高島」)そのものだった。