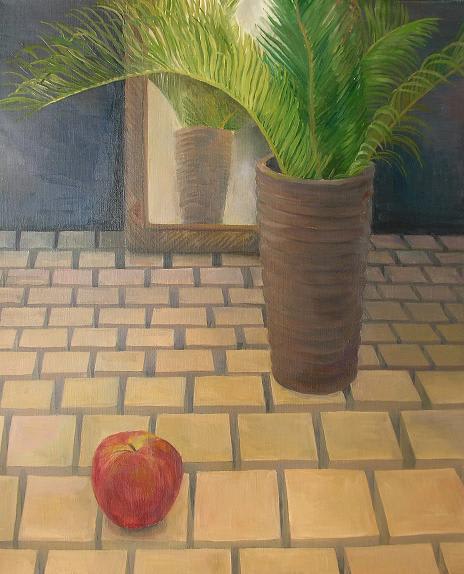

岸田劉生「道路と土手と塀(切り通しの写生)」

****************************

小学校の頃、給食のない土曜日はよく近道をしました。

自宅までの指定通学路は学校の校門を出て直進1km、

そこから左折して1kmで、さらに左折して200mほど行った処に、

私の住む小さながありその村の奥に自宅がありました。

帰路の近道は校門を出て300m程行った地点から左へ折れ、

獣道から農道に続く秘密の抜け道を辿るというものでした。

その道に入るとすぐに藪を掻き分けなければ通れないような、

人が通っているのかどうかも分からないような道が少し続きますが、

すぐに田畑が開け耕運機なども容易に通れる広さのメイン道路に繋がります。

後はその、地面と空の境界線を押し広げるように緩い上り坂を直進して行くと、

村の私の家まで数十メートルという交差点に辿り着くのです。

通常なら重いランドセルに押し潰されそうになりながら空腹を堪え辿る、

子供の足で40分は掛かる通学路と名の付く2km以上の道ですが、

近道をすると1.5km位に短縮され、10分以上も早く空腹から開放されるのです。

時にトイレを我慢している事もあり、この場合通学路を通れば、

最悪よそ様のトイレをお借りする他ないのですが、

近道の場合は先ず人の目がないので、自然の開放感を味わいながら

済ますなんてこともありました。それは余談ですね。

そんな近道の雑木林を分け入る藪道が農道と繋がり、

その一本道が高台にある私の村へ続き、

穏やかに遠くへうねる田畑の景色に変わる瞬間、

地面と空の境界線を押し広げる様に緩やかな坂を登りきった瞬間、

それが実にこの絵にそっくりなのです。

岸田劉生「道路と土手と塀(切り通しの写生)」

確か、初めてこの絵を目にしたのは、テレビでした。

テレビ画面に映しだされた絵の赤土の色、右の土手の影、空の色、

それは正しくあの頃の、私の記憶の中に鮮明に焼きついている、

耕作される前の田畑が眼前に開ける瞬間のときめきとリンクする景色でした。

左手の塀を取り払った(この絵には重要な塀ですが)景色は、

私の脳にこびり付いている景色と瓜二つだったのでした。

それ以来私は、岸田劉生の絵というよりこの絵に、

非情に深い思いを抱いています。

派手な絵ではないけれど、私にとってとても心を穏やかにしてくれる、

素朴で素直な懐かしい匂いを感じさせてくれる大好きな一枚になりました。

故郷と繋がる、どこでもドアーを開けた瞬間みたいな…。

この絵を観ると故郷の土や空気の匂いがしてくるのです。

__________________________________________

岸田 劉生(きしだ りゅうせい男性、1891年6月23日 - 1929年12月20日)

大正~昭和初期の洋画家。父親はジャーナリストの岸田吟香。

明治24年(1891)、明治の先覚者、岸田吟香の子として東京銀座に生まれる。東京高師附属中学中退後の明治41年(1908)、東京の赤坂溜池にあった白馬会葵橋洋画研究所に入り黒田清輝に師事した。明治43年(1910)文展に2点の作品が入選している。

明治45年(1912)、高村光太郎・萬鉄五郎(よろずてつごろう)らとともにヒュウザン会を結成、第1回ヒュウザン会展には14点を出品した。これが画壇への本格的なデビューといえる

劉生の初期の作品はポスト印象派、特にセザンヌの影響が強いが、この頃からヨーロッパのルネサンスやバロックの巨匠、特にデューラーの影響が顕著な写実的作風に移っていく。

大正4年(1915)、現代の美術社主催第1回美術展(第2回展以降の名称は「草土社展」)に出品する。草土社のメンバーは木村荘八・清宮彬・中川一政らであった。草土社は大正11年(1922)までに9回の展覧会を開き、劉生はそのすべてに出品している。大正4年に描かれ、翌年の第2回草土社展に出品された『切通しの写生(道路と土手と塀)』は劉生の風景画の代表作の一つである。

大正6年(1917)、結核を疑われ、友人武者小路実篤の住んでいた神奈川県藤沢町鵠沼の貸別荘に転地療養の目的で居住(結核は誤診だといわれる。)。

大正7年(1918)頃から娘の麗子(大正3年生まれ)の肖像を描くようになる。

大正12年(1923)、関東大震災で自宅が倒壊し、京都に転居し、後に鎌倉に移る。この鵠沼時代がいわば岸田劉生の最盛期であった。

昭和4年(1929)、南満州鉄道(満鉄)の招きで生涯ただ一度の海外旅行に出かけ、大連・奉天・ハルビンなどに滞在する。帰国直後、滞在先の山口県徳山(現・周南市)で尿毒症のため死去する。38歳であった。墓所は多磨霊園。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

岸田劉生

詳細を知りたい方は上記クリックでどうぞ。

今分かったよ。

今分かったよ。

でもやっぱり春が好きだー!

でもやっぱり春が好きだー!

にほんの春はイイ!

にほんの春はイイ!

参上!油絵もUPします。

参上!油絵もUPします。

(ichii)

(ichii)

何かちょっとスッキリ

何かちょっとスッキリ