「東日本大震災で1200人を超す死者と行方不明者を出した岩手県釜石市では、

3千人近い小中学生のほとんどが無事に避難した。

背景には、古くから津波に苦しめられてきた三陸地方の言い伝え「津波てんでんこ」

(自分の責任で早く高台に逃げろの意味)に基づいた防災教育がある。

想定外の大津波が押し寄せる中、防災の教えが子供たちの命を救った。」

という記事が北海道新聞に載っていたそうです。

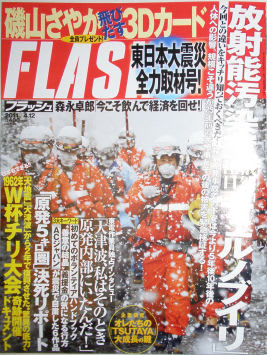

先週発売のFLASH(4月12日号)には、

1960年のチリ地震で大きな被害を受けたチリで、

国民的熱意で2年後(1962)のサッカーワールドカップを開催したことが載っていました。

(詳細は同誌をご覧ください)

今の日本で「2年後にサッカーワールドカップ」を控えていたら、

きっと、お祭りよりも復興が第一と、開催国を返上しているに違いありません。

で、サッカーのこと以上に興味を持ったのが、

同国では1939年の大地震を経て、非常に厳格な建築基準が定められ、

この1960年のチリ地震においては地震・津波に対する被害を最少にとどめたという事実です。

チリは他の南米諸国と違い、イギリスからの入植者が多い国なので、

法律で基準を定め、国民に遵守させることが可能だった

(他の南米諸国なら、ここまで厳格にできなかっただろう)と言われています。

例えば、軟弱な地盤と思われるような場所では、

地質調査を国が行って、適合した場所にした建築を許可しないとか、

そのくらい厳しいものであったようです。

防災思想の徹底、それに津波を想定した建築基準の整備、

今後の日本が取り組まねばならない課題には、こういうこともあるのでしょうね。

>3月27日、北海道新聞

防災の教え、命救った 釜石「津波てんでんこ」生かす 小中学生、高台へ一目散(03/27 06:55)

東日本大震災で1200人を超す死者と行方不明者を出した岩手県釜石市では、3千人近い小中学生のほとんどが無事に避難した。背景には、古くから津波に苦しめられてきた三陸地方の言い伝え「津波てんでんこ」(自分の責任で早く高台に逃げろの意味)に基づいた防災教育がある。想定外の大津波が押し寄せる中、防災の教えが子供たちの命を救った。(報道本部 枝川敏実、写真も)

釜石市北部の大槌湾を望む釜石東中学校(生徒数222人)は、同湾に流れ出る鵜住居(うのすまい)川から数十メートルしか離れていない。11日午後の地震発生時は、各教室で下校前のホームルームが行われていた。 立っていられないほどの横揺れが生徒たちを襲った。1階にいた3年生の栗沢正太君(15)は避難口を確保しようと、とっさに窓を開け、机の下へ。揺れが一段落すると、担任教師が「逃げろ」と叫び、栗沢君が校庭に出ると、2、3階にいた1、2年生も非常階段を下りてきた。 校庭に出た生徒たちは教師の指示を待たず、高台に向かって走りだした。途中、同校に隣接した鵜住居小学校(児童数361人)の児童も合流。小学生の手を引く中学生の姿も目立ったという。

子供たちは普段の防災訓練で使っている高台に集まろうとしたが、だれかが「まだ危ない」と言いだし、さらに高い場所にある老人施設まで移動。学校から1キロも走っていた。 教師たちが点呼を取ったところ、登校していた両校の児童生徒計562人全員の無事が確認できた。その5分後、両校の校舎は津波にのみ込まれた。 津波は地震発生後、いつ来るか分からない。教師の指示が遅れると、逃げ遅れることになる。釜石市内の小中学校は指示されなくても「とにかく早く、自分の判断でできるだけ高いところ」に逃げるよう指導してきた。

釜石市は昭和三陸地震(1933年=昭和8年)やチリ地震(60年)などの津波で大きな被害を受けた。市内の各小中学校は津波を経験した高齢者の講演会などを開いたり、当時の映像を見せたりして津波の恐ろしさを教えてきた。釜石東中の場合、平均して週1時間を防災教育に充て、年3回避難訓練を行っている。 市教委などによると、今回の震災で、釜石市内の小中学生2923人のうち、死者と行方不明者は5人。ほとんどが学校を休んでいた子供で、学校からの避難がほぼうまくいったことを裏付ける。 一方、釜石港沖には2009年、マグニチュード(M)8・5の地震を想定し、高さ約6メートル、全長約1・6キロの防波堤が建設された。耐震性を増すなど最新の技術が駆使されたが、10メートル以上とされる今回の津波であっけなく破壊された。

船や家を失い、避難所に身を寄せる漁業者からは「防波堤があるから、(津波対策は)万全だと思っていた」との声が多く聞かれた。釜石市の幹部は「津波対策は防波堤の建設などのハード面と、津波の恐ろしさを啓発するなどのソフト面があるが、今回の震災でソフト面の大切さを痛感した」と話している。 〈津波てんでんこ〉 岩手県大船渡市の津波災害史研究家山下文男さん(87)が、幼少時に父母が語っていた言葉を講演で紹介したことなどがきっかけで広がったとされる。「てんでんこ」は「てんでんばらばらに」の意。もともとは自分だけでも高台に逃げろという考え方を示すが、現在の三陸地方では自分の命は自分の責任で守れという教訓として使われている。