津市安濃町安濃の阿由多神社です。

集落の裏山の上に神社があります。

一の鳥居から、階段を登り、その後は竹林の中を登っていきます。

山の上にかなり広い平地があり、神社の拝殿があります。

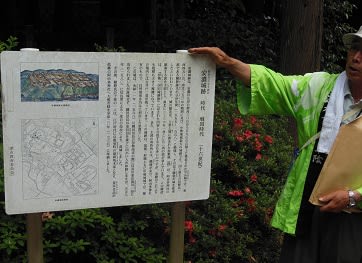

この場所には、室町時代、細野氏が築いた安濃城がありました。

安濃城は室町時代の後期、長野工藤一族の細野藤光によって築かれました。

細野氏は長野工藤氏の分家であり、また有力な家臣でした。

藤光の子・藤敦は、織田信長の伊勢侵攻に最後まで抵抗した武将として知られています。

細野藤敦は、安濃城が落城した後に、蒲生氏郷の家臣となり、

氏郷の死後は豊臣家の家臣となりました。

藤敦のお墓は、京都の妙心寺にあります。

>安濃城の復元図はこちら

安濃城 長野一族の最後の抵抗(津市安濃町)

神社の周囲にも、城跡であったと思われる遺構が残っています。

安濃城は南北に350m、東西に450mと非常に大きな城郭で、

中世の丘陵城館としては、三重県内でも1・2の大きさであったそうです。

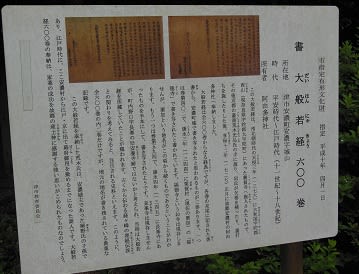

阿由多神社所蔵の「大般若経600巻」は、津市指定有形文化財、

細野氏の子孫で、京都の豪商・荒木光品が、江戸時代の享保20年(1735)に故郷の神社に奉納したものです。

神社の前にある古井戸、

伝承では、この井戸は「抜け穴」を兼ねていて、城の北側に続いていたということです。

安濃城は永禄年間の織田信長の伊勢侵攻の際に、

信長の家臣滝川一益に攻められましたが落ちることは無く、

天正8年(1580)の織田信包による2度の攻撃によって落城しました。

津市の河芸地域には、

当時の村人が、伊勢侵攻の先鋒となった滝川一益のことを「ガ王(がおう)」と呼んで恐れ、

後の世でも、子どもが悪いことをすると「ガ王が来るぞ!」と言って脅した、

という言い伝えがあります。

「ガ王のガはどんな字ですか?」と聞いてみたのですが、

わからないということでした。