大相撲と塩の関係についてです。

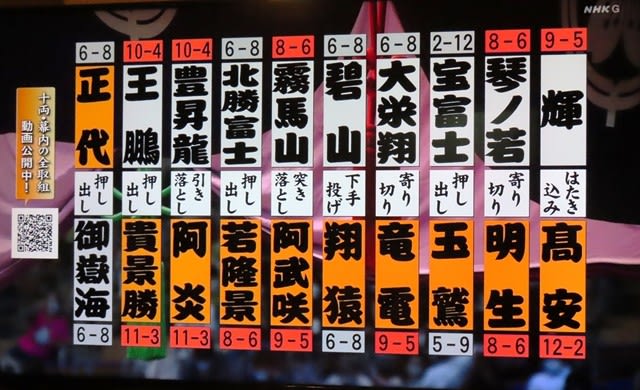

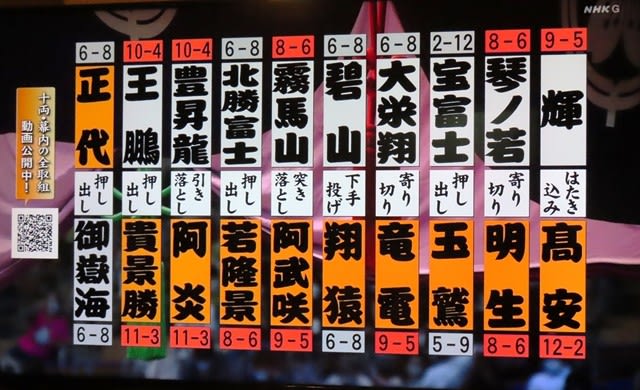

昨日の千秋楽では、高安に頑張っていただきたかったのですが・・・。

先ずは一昨日の結果では、高安が初優勝になるか?ただ一人2敗を死守しています。貴景勝と阿炎が結果としてどう阻むかも考えられます。

結果、三つ巴戦になり阿炎が優勝しました。高安に勝たせたかったのですが・・・。

また、千秋楽の前日です。女房の中学校母校(竜王中学校)の後輩にあたる竜電も土俵際で良く残り、物言いがありましたが勝ちました。女房も山梨県出身ですので大騒ぎして地元力士(竜電)を応援していました。

大相撲では、力士が取組前に「塩」をまきますが、それにはきちんとした意味があります。

*これも自分が知り得た雑学やネット情報引用しています。

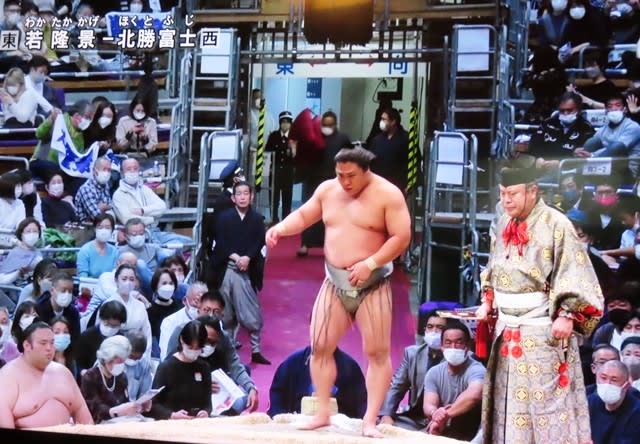

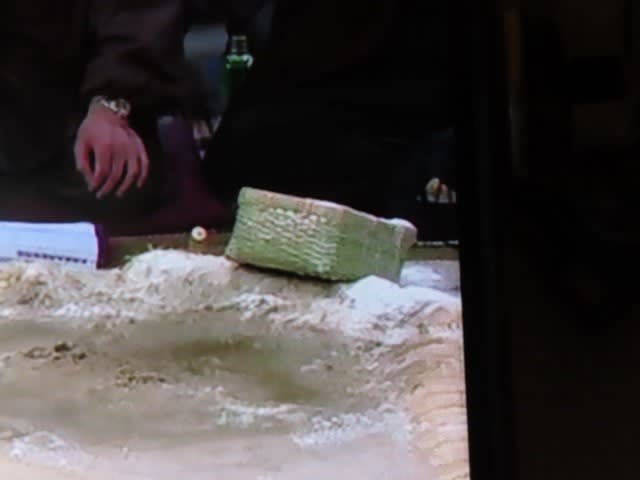

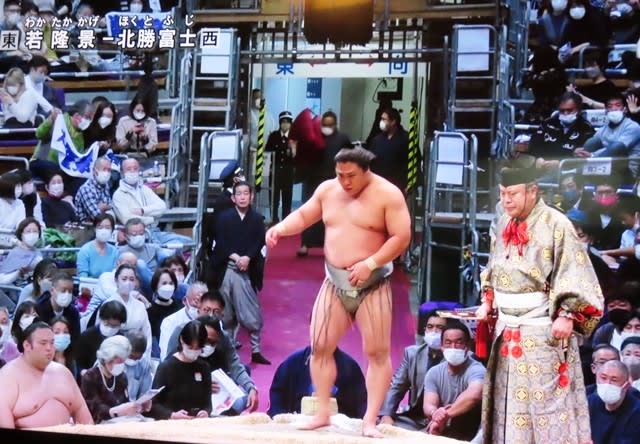

化粧まわしに烏帽子、拍子木と非日常の景色が広がる大相撲には、私たちの暮らしに欠かせない、あるものが大切な役目を果たしています。関取が土俵に撒く「清めの塩」で、1987年から毎年「伯方の塩」が使われているそうです。伯方の塩を作っている伯方塩業は大相撲の支援に熱心で、塩の供給だけでなく懸賞金などもたくさん出しています。

地方場所や巡業で使われる塩は味の素の「瀬戸のほん塩」だったり、その都度仕入れているというのが実際のようです。

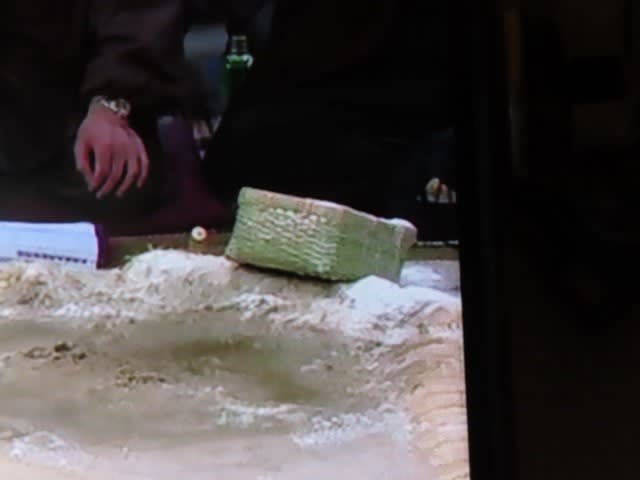

土俵の傍らに置かれた竹籠に盛られた塩は、およそ5kg。私たちがスーパーなどで目にする伯方の塩1kgが400円だとすれば、竹籠ひと山分で2000円ということになります。

力士が塩をまいたあとに、指をペロッと舐めているのを見たことがあるかと思います。あれって何故舐めているのか気になりますよね?決して、全ての力士が舐めている訳ではありません。舐める力士もいれば、舐めない力士も居ます。

理由ですが、特に意味は無いようです。塩を舐めることで、気分を引き締めたり、取組みへのスイッチを入れる意味のルーティンで行っている可能性があります。

塩をまいているのを見て、『もったいないよなー』なんて感じる方も多いかもしれませんが、こういった理由や意味をもって塩をまいているので仕方ありませんよね。

塩の種類については、食卓で使用するような精製塩ではなく「荒塩」と呼ばれるもの。この荒塩は、海水を直接天日干しすることによって作られている塩のことを言います。

基本的に塩をまけるのは十両以上の力士だけだが、一回の場所で使用される塩の量は600kg以上になり、塩の混ざった土は産業廃棄物として処分されるようです。何かに再利用できないのですかね。縁起(神聖なもの)とケガ防止(けがれを払う)のために公園の砂場にお分けするとか・・・。

日本での塩とは、「けがれを払うもの」「神聖なもの」として信仰されてきた歴史がある。けがれた体を清めるために海水につかるということが行われていたようで、海水からとれる塩にも同じような意味が付加されたと考えられています。

五穀豊穣を占う神事ともつながりの深い大相撲では、「清めの塩」をまいて土俵を清め、神聖な場所にするという意味がある。またケガをしないように神に祈るという意味合いもあり、ケガをした場所(膝とか足)に塩をふりかける力士の姿もよく見ることがあります。

そう、飲食店の入口に三角山の盛り塩が置かれているのも、「五穀豊穣」(繁盛するように)の思いからなのでしょう。

塩のまき方について:塩のまき方には特に決まりはないようで、かなり個人差があります。特に指導されることもないようですが、まき方によっては観客や審判にかかることもあって、後から注意されることもあるとのことでした。

相撲ファンの中には塩のまき方にも注目する人もいて、塩をまいた瞬間の画像がネット上で話題になっていることも多々あります。稀勢の里の場合は、本人を中心にして放射状に塩が飛び散る姿が高く評価されていました。

塩まきで観客を沸かせた水戸泉関:塩まきで印象に残った力士といえば水戸泉関(現在は年寄・錦戸)が挙げられます。豪快な塩まきで人気となった水戸泉関は茨城県の水戸市出身、1984年に初入幕して2000年9月場所で引退するまで活躍した力士です。新十両となった場所に勝ち星が上がらず、とりあえず塩くらいは景気よくまこうという感じで大量の塩をまき始めたそうです。

最初は立ち合いのたびに大量にまいていたが、制限時間いっぱいのときに豪快にまくスタイルになっていく。制限時間いっぱいの盛り上がりに合わせて大量の塩をつかむ姿に、観客の期待も高まって盛り上がった。海外巡業で「ソルトシェーカー」と紹介されたのは有名だったと聞きます。

豪快塩まき力士・旭日松関:力士の中で豪快な塩まきが人気となっているのが、友綱部屋に所属する旭日松(あさひしょう)関でした。2012年11月場所で自己最高位の前頭11枚目まで上がったが、それ以降は十両を主戦場としている。

2012年の五月場所で10連敗したのをきっかけに、相手をひるませる目的で豪快な塩まきをはじめたそうですが、制限時間いっぱいでの豪快な塩まきはお決まりになっており、十両から観戦している相撲ファンにとってはお楽しみの一つになりました。同期の高安関が上位進出を果たしているます。

大相撲を支えるために大量の塩が使われていることに驚きです。今後は個性豊かな力士たちの塩のまき方にも注目してほしいものです。その姿は土俵の華にも感じます。

大鵬の塩まきもきれいだった。大量にまく力士は照強ですね。

さて、日常会話で使われる相撲用語・相撲由来の言葉

相撲に由来する言葉・相撲から生まれた言葉は、歌舞伎由来の言葉と同じく非常に多いものです。これもやはり、庶民の娯楽言葉は浸透しやすいという特徴ゆえでしょう。

かまぼこ:稽古をサボっている力士

かわいがる:稽古でしごくこと

閂(かんぬき)もろ差しになった相手の両肘を極めること。

柝が入る(きがはいる):開幕・閉場などの合図に拍子木が打たれること。

木戸口:会場の入り口のこと

決まり手:取組が決した技や状態のこと。

金星:平幕が横綱を倒すこと。

ごっつぁんです:ごちそうさま、ありがとうの意味

後の先:立ち合いで待ち受け、自分に有利な形に持っていくこと。

蒙御免(ごめんこうむる):興行の許可を得た証(番付表の中央に記載)

こんぱち:デコピンのこと。

鹿をきめる:とぼけること(しかとする?)

死に体:取組で自力では回復できない体勢になること(この時点で負け)

しょっぱい:弱いこと。ケチなこと。

スカす:相撲部屋から逃げ出すこと。

もう少し説明すると・・・

同じ土俵に乗る(おなじどひょうにのる)「土俵」とは、相撲をするための円形の俵で囲んだ場所。同じ場所で活動すること、同じ立場に立つことをいいます。

その他「土俵に上がる」「土俵際に立たされる」「同じ土俵で勝負する」など、「土俵」に関する言葉は日常会話でも使われる相撲用語由来の言葉です。

肩透かし(かたすかし)相撲用語の「肩透かし」とは、相撲の立ち合いで、前に出てくる相手を、体を開き(肩口をはたいて)かわすこと。相手の意表をついて気勢をそぐという意味の言葉として日常会話にも残っています。

がっぷり四つ(がっぷりよっつ)「がっぷり四つ」とは、実力のある力士同士が上手と下手を取り合い胸を合わせた状態を指す相撲用語。実力のある者同士が真正面から取り組む様子をいいます。

変わり身(かわりみ)日常会話では「あの子は変わり身が早い」などのように、情勢・事情を素早く判断して対応することを表す言葉ですね。相撲用語の「変わり身」とは、立ち合いに出ると見せかけてとっさに横に変えること。相撲で「変わり身がはやい」なら勝ちやすいイメージですが、現代日本語で「変わり身がはやい」というと若干ネガティブな意味を含むことが多いですね。

軍配が上がる(ぐんぱいがあがる)「軍配」とは、武将が戦の指揮を取るのに使ったうちわ型の道具。勝負が決まったときに、行司が勝った力士に向かって軍配を掲げることに由来。「軍配が上がる」とは、勝敗が決まること。

仕切り直し(しきりなおし)相撲用語では、立ち合いの構え(両手を下ろす)を「仕切り」といいます。また、立ち合いの呼吸が合わずに、互いに「仕切り」をやり直すことを「仕切り直し」と呼びます。

私たちが日常会話で使う物事を初めからやり直すという意味の由来となった言葉です。

序の口(じょのくち)「序の口」とは、相撲番付の最下位に位置する地位を表すこと。始まったばかりという意味で使われます。「これはまだまだ序の口だ!」なんてセリフは、相撲から生まれた言葉なんですね。

独り相撲(ひとりずもう)「独り相撲」とは、神社などの神事で精霊相手にとる相撲の儀式。誰もまともに相手をしていないのに1人意気込んで、結果何も得られないという意味の言葉です。日常会話でも「君の独り相撲には付き合ってられないよ」などのように使いますね。

懐が深い(ふところがふかい)日常会話で「あの人は懐が深い人だ」というと、心が広く寛容だという意味の言葉です。これも相撲用語由来の、相撲から生まれた言葉です。相撲で「懐が深い」というと、長身で腕が長い力士のまわしを取るのは難しいことを指します。

胸を借りる(むねをかりる)相撲用語で「胸を借りる」は、番付の下位の力士が上位者に稽古の相手をしてもらうこと。転じて人に世話になることを表す言葉として、日常会話で使われるようになりました。

同じく相撲由来の言葉の「胸を貸す」は、逆の立場で世話すること。「胸を借りるつもりでぶつかる」は、対決する場合に使います。

脇が甘い(わきがあまい)相撲では、ひじを体に締め付けていないとまわしを取られてしまい、相手に有利な組手になります。この状態を「脇が甘い」といわれますが、防御が不完全な状態や詰めが甘い状態全てに使われるようになりました。多くの格闘技で「脇が甘い!脇を締めろ!」といわれますよね。脇は弱点でもありますし、しっかり守った状態が「本来の安定した自分」の状態なのかもしれません。

相撲用語由来の言葉は、これほど日常会話で使われています。特に、相撲の特徴ゆえんか、勝負事に使われる言葉が多いですね。長い歴史の中で現在の大相撲に形を変えた相撲界です。

私も塩をまかれないような生活に心がけなければならないと思います。

これから、甲斐市(旧竜王町)に行って、墓参りと稲わらをいただきに行ってきます。

Hiro