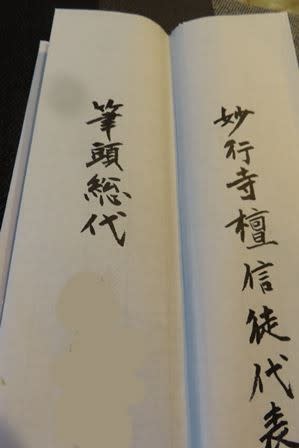

人さまにはいろいろとお役目があるかと思いますが、菩提寺には多くの檀信徒がいらっしゃる中、筆頭総代として通夜式と告別式で謝辞を申し上げてまいりました。

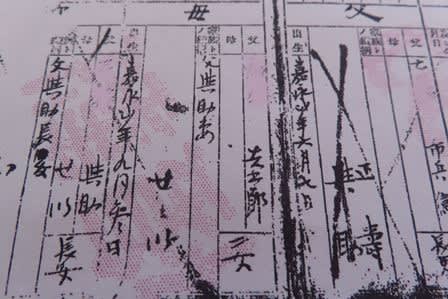

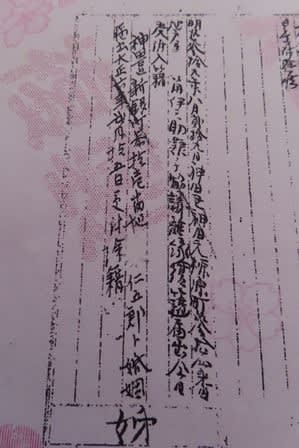

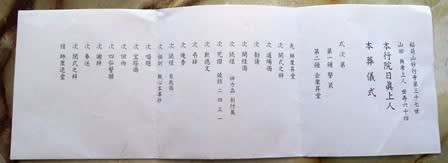

両日と共に「差定」(式次第)

法要に際して、荘厳・装束・次第ならびに法要出勤者などを記したものを「差定」といいますが、このれらに従って法要は進められます。

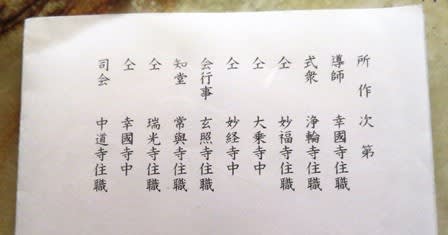

所作次第と言うものがあって、それぞれの住職・副住職の役割もあります。

この式では10名の住職などが、それぞれの役割を果たしておられました。

ご参列される方々の多くは「有縁の各聖」(うえんのかくしょう)*寺と関係の深いお坊さんとご友人やご家族です。

仏教用語は難しい言葉や言い回しです。

*ネットより拝借。私は筆頭総代として右奥に席があります。

差定(次第)に従って進められますが、響き渡る読経により厳粛な葬儀式となりました。

総本山身延山久遠寺法主(ほうす)の猊下(げいか)総本山のトップもご臨席賜りました。日蓮聖人ご遺文『報恩抄』の一節から「咲いた花は根にかえり、果実の真実の味が土にとどまるように、法華経に身命を捧げてきたその功徳は遷化上人の御身に集まるであろうとお言葉を述べられていました。

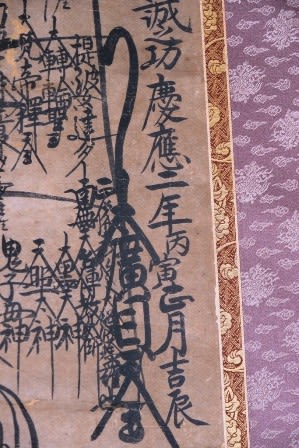

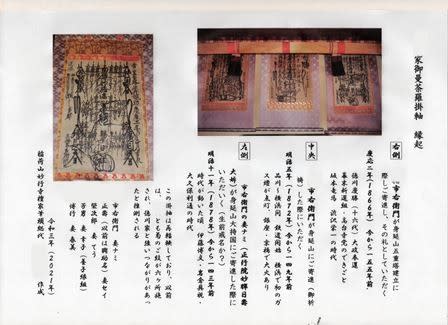

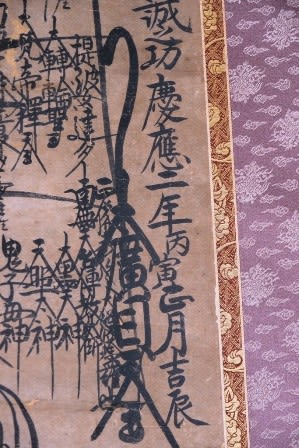

我が家の仏間には曼荼羅が3幅掲げられています。

古くは慶応3年ですので約160年前のもので、総本山久遠寺の五重塔を建立する際にご寄進(寄付金)したことのお礼のようです。

そんな経過もあり先代より総代を仰せつかっておりますが、この度筆頭総代を仰せつかり「謝辞」をお願いされました。

私は菩提寺の前住職から縁もありましたので、現住職の嫁さんを世話して仲人も仰せつかりました。

また、前住職が他界され現副住職が住職になられる時も、総本山久遠寺にて修行と認証式の場にも、檀家を代表してご参加させていただいたこともあります。

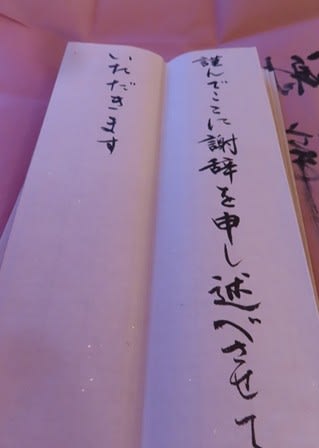

「弔辞」では、ご本人の思い出やご紹介をすれば良いのかと思いますが、「謝辞」はご臨席賜りました皆さまへの御礼ですので、作成する内容も難しモノがありました。

式を執り行う(主導する)導師のお礼、有縁の各聖、お臨席いただいた各ご上人、友人とご家族への言葉などをおりこむのです。

そして、最後に亡くな上人も七七日(49日)は、お世話になった方々へのお礼と旅支度をすることでしょう。

他界された上人に対し、「謹んで増円妙道をお祈り申し上げます」がしめの言葉になります。

この様に斎場では多くの各上人がご参列していただきました。

小雨降る中、初七日法要も終えて帰宅します。

丸の内線(四谷砂丁目駅)の地下通路です。むき出しの各種配管があります。

自宅に戻り、塩でお清めしイスに腰かけました。

この二日間の重荷が取れたような気もいたします。

大きなため息も出ました。

これからも、いろいろとあることでしょう。

それが人生とお役目かも知れません。

+++++++

参考に「差定」(式次第)とは

日蓮宗における通夜式や告別式の手順は、厳格な儀式的手順に基づいて行われます。以下は、具体的な式次第の手順です。

通夜式と告別式の「差定」は異なりますが、何かの参考になればとご紹介いたしっます。

第一鐘 警装(けいそう): 通夜や告別の開始を告げるための鐘が鳴らされます。これは、参列者に儀式の開始を知らせる役割を果たします。

第二鐘 会衆章堂: 参列者が集まり、儀式が行われる会堂に入場します。

先 師衆昇堂: 導師や僧侶などが堂に昇ります。

先 会式之辞: 導師や僧侶が参列者に対して挨拶や説法を行います。

先 道場偈: 導師や僧侶が法要の目的や意義を述べます。

先 勧請: 亡くなった方の霊を招くための勧請が行われます。

次 開教偈: 仏教の教えや教義について述べます。

次 焼香: 参列者が香を焚いて供養を行います。

次 読経: お経が唱えられます。

次 祖訓: 先祖の教えや故人の遺訓について述べます。

次 唱題: 参列者が題目を唱えます。

次 宝塔偈: 亡くなった方への供養や祈りが述べられます。

次 回向: 亡くなった方の菩提を祈ります。

次 四功請願: 四つの功徳を願います。

次 謝辞: 導師や僧侶が参列者に感謝の言葉を述べます。

次 奉送: 儀式の終了を告げるための言葉が述べられます。

次 閉式之辞: 儀式の終了を告げます。

結 師衆退堂: 導師や僧侶が堂を退場します。

この様に、一般的な葬儀とは異なり住職やその親族が亡くなるとこのような儀式となります。

何かの参考になれば幸甚です。

Hiro 拝