短刀 青江貞次

短刀 銘 備中州住貞次元弘三年十月日

短刀 銘 備中州住貞次元弘三年十月日

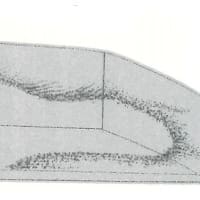

南北朝時代初期の青江貞次(さだつぐ)の短刀の地鉄を鑑賞してほしい。前回紹介した鎌倉後期の青江の刀とはほぼ同時代と考えて良い。よく鍛えられて肌目は緊密ながら地景を伴った杢目交じりの板目肌が綺麗に起ち現われている。肌目に微細な地沸が付いて肌に微妙な濃淡があり、光を反射させて観察すると、これらが複雑に折り重なって玄妙なる肌合いを呈していることがわかる。先の刀と同じである。良い鋼の選別、鍛錬による不純物の除去、品質の安定、鍛着の技術向上。まさに青江鍛冶の中で技術開発が行われ、このような美しい地鉄の完成に至ったと言えよう。

刃文は細直刃。元来が細直刃で、この短刀も刃縁に鍛え肌と感応し合ったほつれが窺え、一部にかすかな金線もみられる。細直刃であるが故に鍛え肌の美しさが際立つ。これが武器かと思えるような、総体に上品な作である。

短刀 銘 備中州住貞次元弘三年十月日

短刀 銘 備中州住貞次元弘三年十月日

南北朝時代初期の青江貞次(さだつぐ)の短刀の地鉄を鑑賞してほしい。前回紹介した鎌倉後期の青江の刀とはほぼ同時代と考えて良い。よく鍛えられて肌目は緊密ながら地景を伴った杢目交じりの板目肌が綺麗に起ち現われている。肌目に微細な地沸が付いて肌に微妙な濃淡があり、光を反射させて観察すると、これらが複雑に折り重なって玄妙なる肌合いを呈していることがわかる。先の刀と同じである。良い鋼の選別、鍛錬による不純物の除去、品質の安定、鍛着の技術向上。まさに青江鍛冶の中で技術開発が行われ、このような美しい地鉄の完成に至ったと言えよう。

刃文は細直刃。元来が細直刃で、この短刀も刃縁に鍛え肌と感応し合ったほつれが窺え、一部にかすかな金線もみられる。細直刃であるが故に鍛え肌の美しさが際立つ。これが武器かと思えるような、総体に上品な作である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます