刀 兼法

刀 兼法

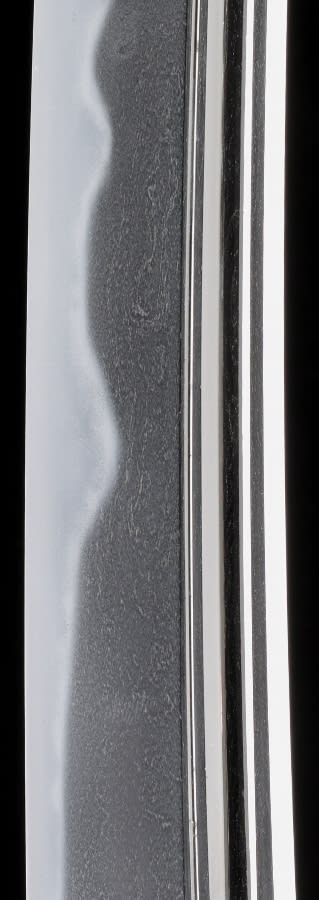

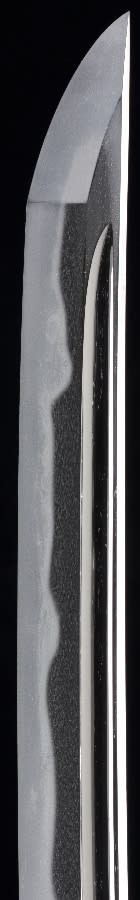

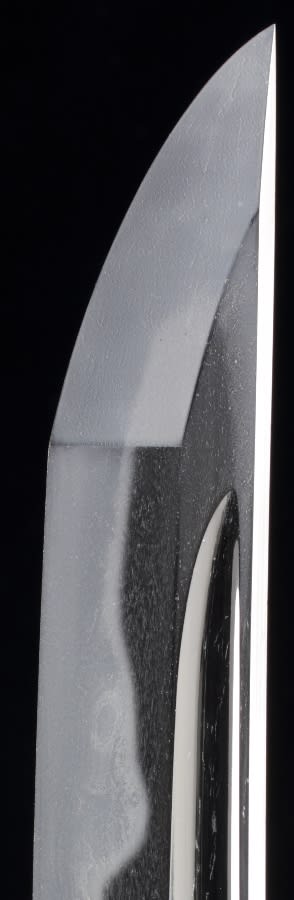

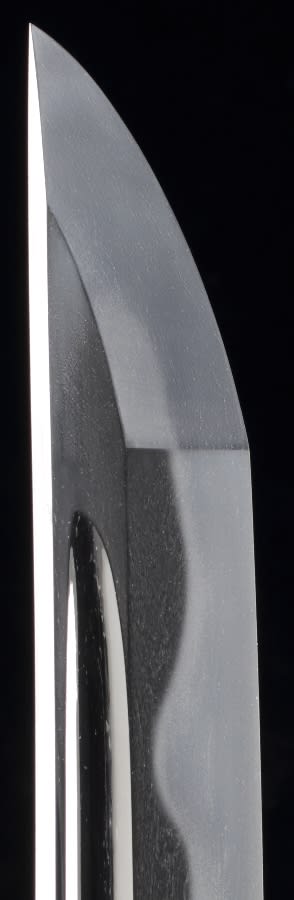

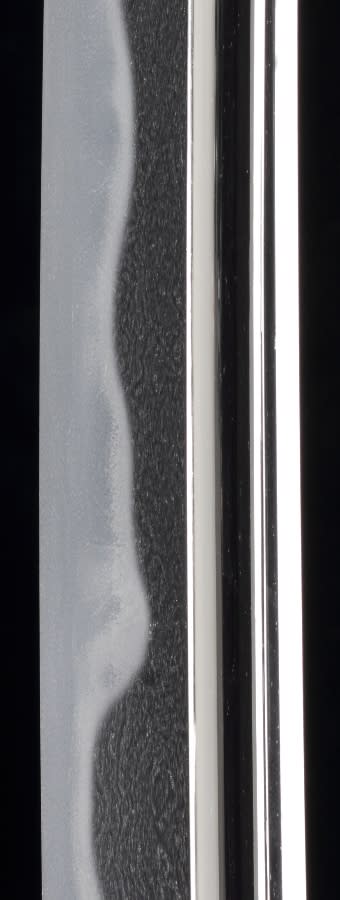

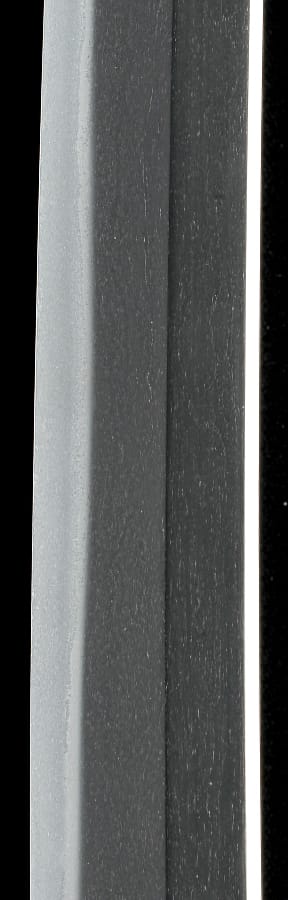

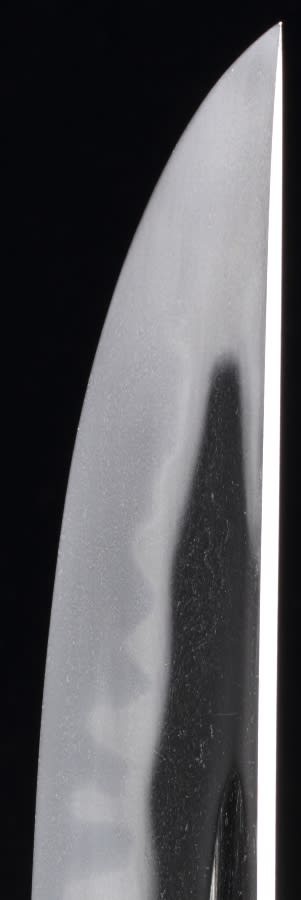

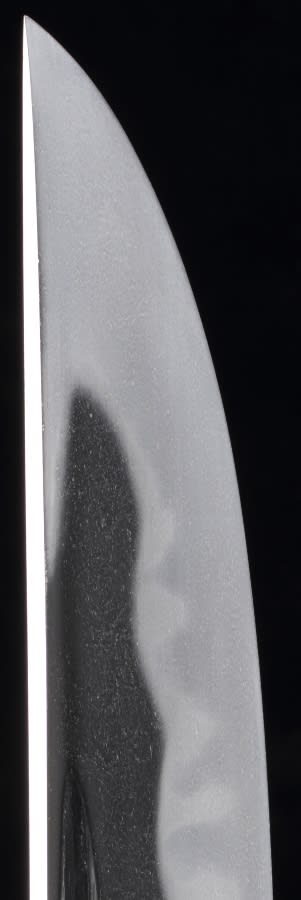

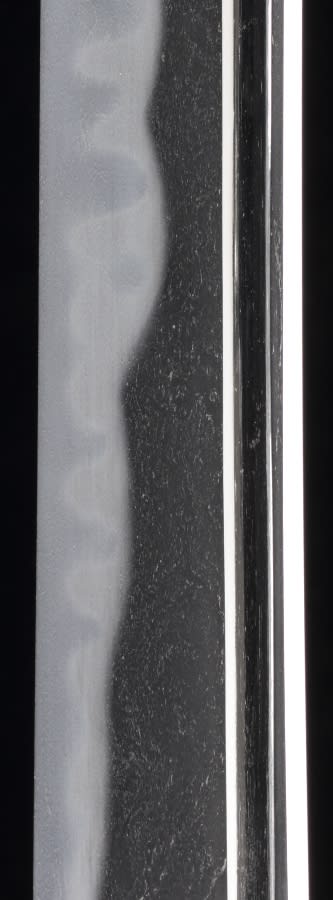

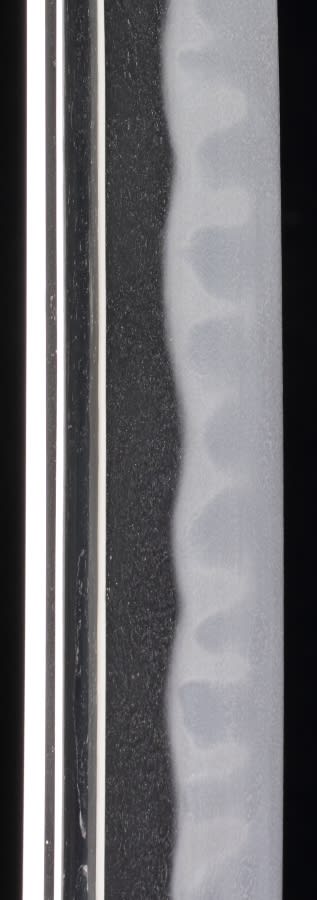

美濃から遠江国浜松城下に移住した兼法。美濃で栄えた兼法一門も高い技術を保持して各地に移住しているのだ。この刀は、元先の身幅がたっぷりとして、鋒が伸び、南北朝期の大太刀を磨り上げたような姿格好。変わっているのは、表が平造で棒樋を掻き、裏が鎬造。このような表裏変わり出来の刀の使い勝手について、実際に試した方にうかがいたい。斬れ味はどうなのだろう、刃の切り込んだ瞬間の刃筋の動きはどうなのだろう、大変に興味がある。さて、地鉄は板目が流れて柾がかり、全面に厚く地沸が付いてその中に地景が流れうねっており、関映りも立ち冴えている。刃文は互の目乱。沸が付いて刃中は匂が満ち、これも斬れそうだ。相州伝。

刀 兼法

美濃から遠江国浜松城下に移住した兼法。美濃で栄えた兼法一門も高い技術を保持して各地に移住しているのだ。この刀は、元先の身幅がたっぷりとして、鋒が伸び、南北朝期の大太刀を磨り上げたような姿格好。変わっているのは、表が平造で棒樋を掻き、裏が鎬造。このような表裏変わり出来の刀の使い勝手について、実際に試した方にうかがいたい。斬れ味はどうなのだろう、刃の切り込んだ瞬間の刃筋の動きはどうなのだろう、大変に興味がある。さて、地鉄は板目が流れて柾がかり、全面に厚く地沸が付いてその中に地景が流れうねっており、関映りも立ち冴えている。刃文は互の目乱。沸が付いて刃中は匂が満ち、これも斬れそうだ。相州伝。