展示ホールには、多摩ニュータウン地域の遺跡を中心に常設展示と企画展示があります。常設展示は旧石器時代の石器(約32,000~25,000年前)から展示されています。多摩ニュータウン地域では縄文時代早期(約10,000年~6,000年前)~縄文時代前期(約6,000年~5,000年前)、縄文時代中期(約5,000年~4,000年前)を中心に多くの縄文人が定住していたため、多数の縄文土器や石器、土偶などを展示されていました。その他、弥生時代、古墳時代、奈良、平安時代、中・近世の遺物についても土器などを中心とした展示も充実していました。

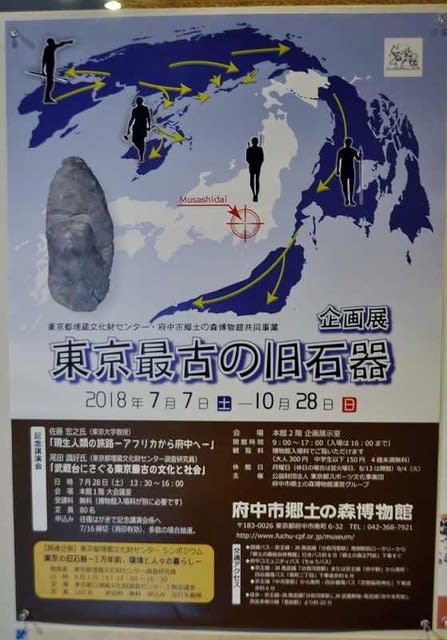

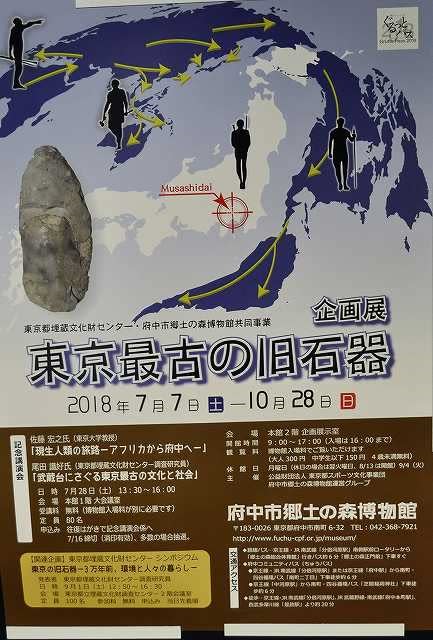

私の関心事は、日本各地の後期旧石器時代の石器を見ることです。それは、旭川の富沢地区で見つけた石斧らしいものと、関東地方の後期旧石器時代の遺物との比較検討がテーマです。さて、国立埋蔵文化センターには、どのようなものが展示されているのでしょうか!?

国立埋蔵文化財センターの外観

~内部の様子~

【1】後期旧石器時代

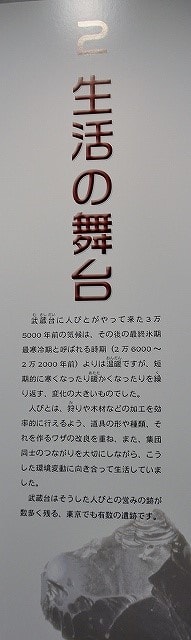

【2】後期旧石器時代末~縄文時代草創期

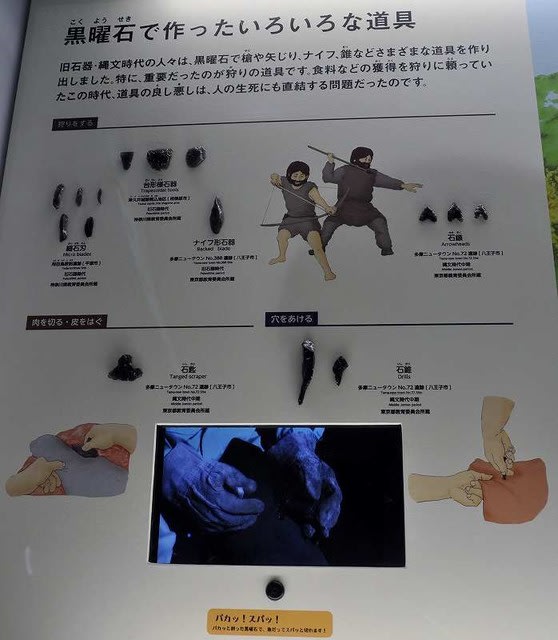

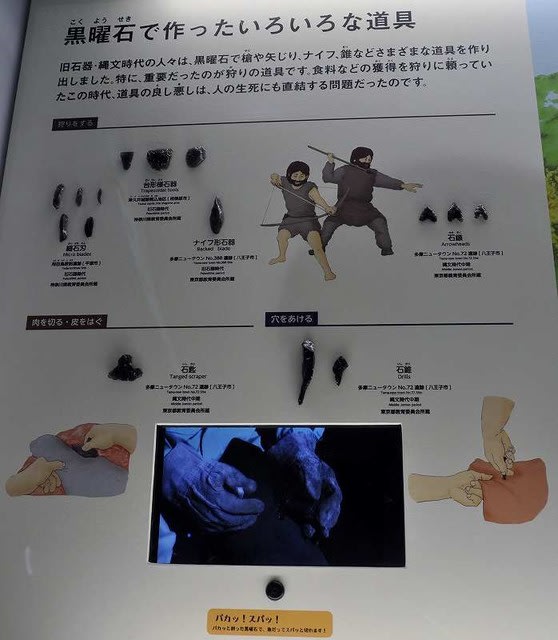

~黒曜石のこと~

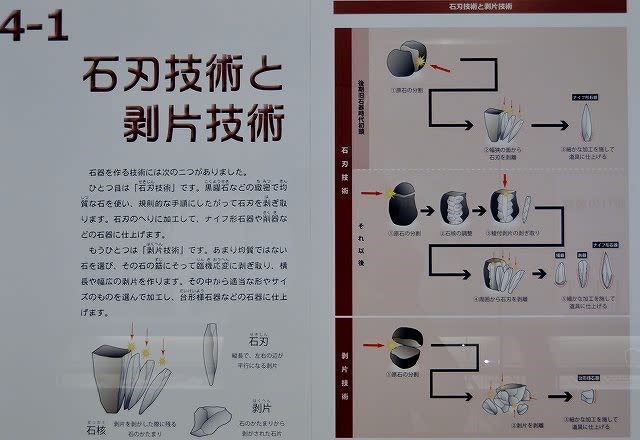

ローム層、氷河期、黒曜石、石器、気候変動と人の暮らし、32,000年前などのキーワードから、いろいろ頭をめぐるものがあります。しかし、それは事物・事象である点としてであり、ストリーとしての線としてつながらないもどかしさが感じました。ま、この分野の研究者もレベルの差はありますが、こんな悩みを抱えながら研究しているのでしょうがー。展示の方法も研究され、はじめての人にも理解できるような創意工夫されていることが伝わってきました。

ローム層、氷河期、黒曜石、石器、気候変動と人の暮らし、32,000年前などのキーワードから、いろいろ頭をめぐるものがあります。しかし、それは事物・事象である点としてであり、ストリーとしての線としてつながらないもどかしさが感じました。ま、この分野の研究者もレベルの差はありますが、こんな悩みを抱えながら研究しているのでしょうがー。展示の方法も研究され、はじめての人にも理解できるような創意工夫されていることが伝わってきました。

庭園内にはトチノキ、クルミ、クリ等50種類の樹木やゼンマイ、ワラビ等を植栽するなど当時の景観の中で散策ができるようになっています。復原住居内には入ることができます。なお、この遺跡庭園「縄文の村」で実際に発掘された土器は「展示ホール」で展示中です。

庭園内にはトチノキ、クルミ、クリ等50種類の樹木やゼンマイ、ワラビ等を植栽するなど当時の景観の中で散策ができるようになっています。復原住居内には入ることができます。なお、この遺跡庭園「縄文の村」で実際に発掘された土器は「展示ホール」で展示中です。

展示以外に多くの遺物が貯蔵されています。

展示以外に多くの遺物が貯蔵されています。

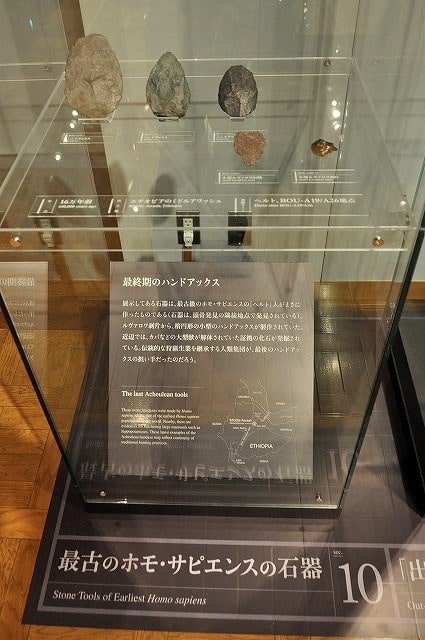

東大に入って!本物のしかも175万年前のハンドアックスから、今自分が解決すべき課題のヒントになりそうなことはないかの視点で見学しました。まず、展示されたハンドアックスが意外に大きく、実際に日常的に使うにはちょっと手軽でないかなーと思いました。昔の人は大きかったのではーとも考ましたが、それぞれの時代の頭蓋骨のレプリカがありましたが、現代人と比較しても大きく感じませんでした。小さいくらいです。本展示会のための

東大に入って!本物のしかも175万年前のハンドアックスから、今自分が解決すべき課題のヒントになりそうなことはないかの視点で見学しました。まず、展示されたハンドアックスが意外に大きく、実際に日常的に使うにはちょっと手軽でないかなーと思いました。昔の人は大きかったのではーとも考ましたが、それぞれの時代の頭蓋骨のレプリカがありましたが、現代人と比較しても大きく感じませんでした。小さいくらいです。本展示会のための