「最後の授業」が教科書から消えたことで学んだことは、一冊の本や映画、またTVや新聞などのマスコミの情報を含め、ある意図をもった”大衆操作”により、うっかりするとものの見方や考え方がある方向へ流されていくことがあるのでないかー、との自己反省の機会となりました。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

2022.2.24、ロシアによるウクライナ侵攻が開始され9か月が経過しました。日々、爆音と銃声におびえる人たちの悲痛な叫びが伝わってきます。しかし、武力で政治的な統治が成功したとしても人々の心や言語は支配することはできない。

現在も、多くのインフラや建造物、工場をはじめ各家々が破壊され、マチや村が地図上から消され、避難民の脱出が続いています。そして、これまでにも双方の兵士をはじめウクライナ国民の何千・何万という尊い命が失われています。その一人一人は、過去から現在にわたり、これからもつながっていくはずの家族の命でした。幼い子供をはじめ明日を夢見る若い命も。今まで、平穏無事に暮らしていた人たちの生活が一変した当事者のウクライナの人たちのことを考えると心が痛みます。

学生時代学んだ漢詩、杜甫の「春望」の「国破れて山河あり 城春にして草木深し・・・」を思い出します。どこの国でも、長い歴史のその時代の節目ごと、なんて人間は愚かなことを繰り返すのだろうと思う。直近の50~100年のスパンにおいても、世界では数多くの戦争・紛争・内戦・侵攻・内乱が起きてきました。その原因として考えられることは、民族や文化の違いによるもの、宗教の名のもとに引き起こされたもの、国境が不明確なために起きたもの、領土を獲得するために引き起こされたもの、思想や主義主張が異なる対立で起きたものなど複雑で多岐にわたります。

このたびの侵攻は、再び起こってはならない・起こってほしくないと願っていたことがまた起きてしまいました。私たちは、今ウクライナで起きていることについて、TV、新聞、Net、YouTubeなどから多くの情報を得ています。軍事力の強い国が劣っている国を力で押さえつけることは許しがたい暴挙、人の命を奪い人権を踏みにじむ残忍で非人道的な行為、無差別な徹底した建造物の破壊などと。

争いごとの場合、自分はどちら側にいて、どんな情報を得るか・得ないかによって実態把握や心のもち方・考え方が変わります。今回、情報戦において、「プロパガンダ」という言葉がキーワードになり、何度も繰り返されてきました。夫々の国では、トキの為政者がある意図をもって、国民をある特定のものの見方や考え方、主義や思想に誘導していくための宣伝活動を試みます。国をまとめ、国のあるべき姿を国民に知らせ、その機運を高めていく手法は悪いことではありません。しかし、反対勢力を排除し、情報を統制し、自国の正当性や優位性(不利なことは報道させないなど)を政府指定のマスコミを通して報道させることは民主主義に反します。このことは、日本でも過去の戦争においてあったことです。

一方、私たちに届く情報は、いわゆる西側=ウクライナ側に立った内容が圧倒的に多い現実があります。何が真実で正義なのか!を見極めるのは立場によって難しいことです。私も大いにこれらの動向に関心をもち、TVや新聞をはじめYouTubeを視聴し、多くの識者やYouTuberの戦況報告・分析や捉え方・考え方などから多くの情報を得ながら学んできました。さらには、我が身=我が国・日本に置き換えて考えるきっかけにもなりました。

このロシアによる侵攻が一日も早く終結し、

平和な日がくることを強く願っています。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_

過日(7/4)、ウクライナのゼレンスキー大統領が東洋大学で行った

オンライン講義の中で語ったことばは、印象的で心に響きました。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

私たちは武器を置くことができない

なぜなら

置いてしまったら私たちは消えてしまうからだ

国家として 国民として

ヒトとして 消えてしまう

ロシアは戦争の道を選択した

ウクライナは 平和の道で戦っている

ロシアは私たちを殲滅させるために戦っている

私たちは生き残るために戦っている

戦争反対!と唱え、国同士の争いごとを回避しようと努力しても、他国から一方的に侵略されたり、攻撃されたらどう対処すべきでしょうか。ましてや、妻や夫、子供・孫が戦火で死に、家が破壊され、あの平和だった生活が一瞬で吹き飛んだとしたら、そして自国が他国に占領されそうになったらーと。

ほとんどイタドリは霜で枯れていましたが、ここは健在でした。

ほとんどイタドリは霜で枯れていましたが、ここは健在でした。

食べれそうなキノコの群落がありました。

食べれそうなキノコの群落がありました。

スマホで調べましたが、不明!。君主危うきに近寄らず!と。

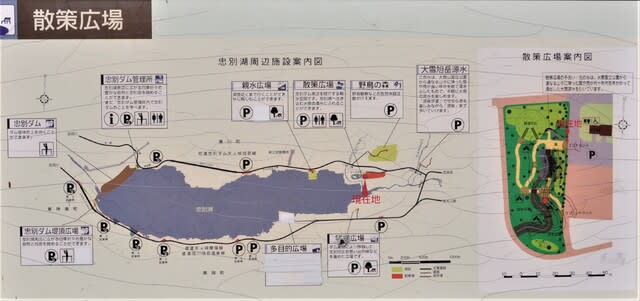

スマホで調べましたが、不明!。君主危うきに近寄らず!と。 この噴水に太陽光が当たると虹が現れるため、七色の噴水と。虹は、季節による太陽光の角度や風などの気象条件によって左右されます。タイミングが合わないと虹を見ることができません。何度か来たことがありますが、今回も虹を見ることができませんでした。

この噴水に太陽光が当たると虹が現れるため、七色の噴水と。虹は、季節による太陽光の角度や風などの気象条件によって左右されます。タイミングが合わないと虹を見ることができません。何度か来たことがありますが、今回も虹を見ることができませんでした。

)を最終日(天気;快晴、最高気温;6.3℃/最低気温;1.7℃)としました。

)を最終日(天気;快晴、最高気温;6.3℃/最低気温;1.7℃)としました。