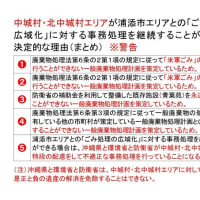

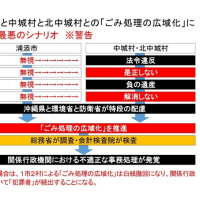

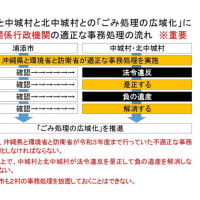

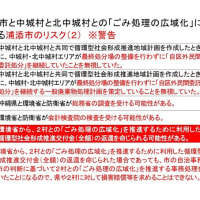

一般的に人口が少ない市町村ほど住民1人当りのごみ処理費は高くなると言われています。しかし、下の画像にあるように沖縄県(本島)においては必ずしもそうはなっていません。

下の画像は人口が10万人以下の市町村(一部事務組合)と溶融炉を整備している市町村における住民1人当りのごみ処理費を比較したものです。

これによって何が分かるのか?

まず、左の画像で分かるのは人口10万人以下の市町村において溶融炉を整備しているところ(中城村北中城村清掃事務組合)が突出してごみ処理費が高いということです。また、右の画像で分かるのは、やはり人口10万人以下の市町村(中城村北中城村清掃事務組合)が突出してごみ処理費が高いということです。

中城村北中城村清掃事務組合のごみ処理施設は約12年前に整備されています。しかし、溶融炉を整備したのは前村長の時代です。そして、今は溶融炉の整備を承認した当時の議員はほとんど残っていません。

その意味では、12年経って別な自治体になっているということが言えます。

同組合は既にごみ処理施設の長寿命化を行う時期を迎えていますが、長寿命化計画を策定するのは現村長であり、計画を承認するのは現議会です。

このブログの管理者は、同組合においては現村長と現議会が十分に協議をしてごみ処理施設の長寿命化を考える必要があると思っています。そして、溶融炉については廃止する方向で代替案を検討すべきだと思っています。なぜなら、溶融炉を長寿命化すると、今後10年以上はごみ処理費が突出して高いという状況から抜け出せなくなるからです。

※同組合においてごみ処理施設の長寿命化計画の策定を職員に丸投げすると、職員はコンサルタントに丸投げすることになります。そして、職員がコンサルタントに丸投げすると、一般的には事業費が高くなります。特に同組合の溶融炉は国内で稼動している事例や長寿命化が行われた事例がない特殊な溶融炉なので、丸投げは最悪の選択肢になると考えます。