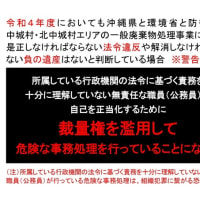

市町村のごみ処理は地方自治法の規定に基づく「自治事務」に整理されています。このため、国や県は市町村のごみ処理に対して「指導」を行うことはできません。できるのは「技術的援助=助言」までです。したがって、国や県には、日本のごみ処理に対する「責任」はないことになります。

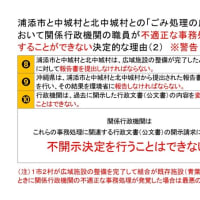

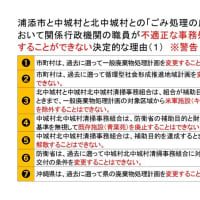

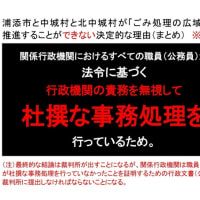

しかし、市町村の方は国や県の「技術的援助=助言」を「指導」と勘違いしているところがあります。「国がいいと言っている」とか「県がいいと言っている」などというコメントを市町村の職員から耳にすることがありますが、このブログの管理者は、そのようコメントは一切信用しません。なぜなら、国や県が「いいと言った」としても、ごみ処理の責任は市町村にあるからです。万が一、国や県が間違っていたとしても、国や県には責任がありません。責任はあくまでも市町村にあります。

したがって、仮に、市町村のごみ処理事業において市町村の判断のミスで住民に損害を与えるようなことになった場合は、市町村の首長やごみ処理の担当者が損害賠償の対象になります。

ちなみに、判例によると市町村の議会にも10%くらいの責任があるようなので、議員の皆様も「国がいいと言っている」とか「県がいいと言っている」とかという行政側からの報告を真に受けないようにしていただきたいと思います。そして、そのような報告は必ず国や県が発出している文書を確認してから真に受けるようにしていただきたいと思います。国や県も市町村から文書による技術的援助を求められると証拠が残ることになるので適当なことは言えなくなります。

いずれにしても、市町村のごみ処理は、市町村が自主的に法令等を解釈して地域の社会的・経済的な特性を考慮しながら住民の福祉の向上と環境負荷の低減を図ることを目的とした事務処理であることを再確認していただけたら幸いです。

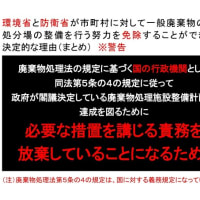

なお、市町村のごみ処理においは当然のこととして廃棄物処理法の規定が適用されますが、その前に地方自治法の規定が適用されるので、市町村には同法の規定に基づいて「最少の経費で最大の効果を挙げる」責務があることも再確認していただければ幸いです。

万が一、「国がいいと言った」とか「県がいいと言った」ということで住民に損害を与えるようなことがあったとしても、市町村は国や県の子供ではないので、言い訳にはなりません。国や県はそのこと(市町村が国や県と対等の立場にある大人であること)を承知の上で市町村に対して「技術的援助=助言」を行っています。

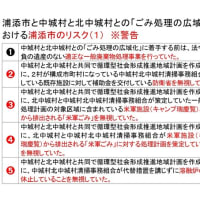

※このブログの管理者は沖縄県が推進している公共関与型の最終処分場の計画(平成26年度着工、平成28年度完成予定)は「白紙撤回」になると予想しています。その理由は別な機会に書きますが、この計画は産業廃棄物だけでなく市町村のごみ(一般廃棄物)も一部受け入れる予定でいます。したがって、県の計画をアテにしている市町村は、今から代替措置を検討しておくことをオススメします。