全てはピエール・ルイスの創作ではあるけれど、「ビリティスの歌」の舞台はパンフィリイ、レスボス島、キプロス島、となっていて皆地中海。

昨年のシチリア島、南イタリア、そして今回のマルタ島と地中海の旅が続いたこともあり、独特の光、風、海、空の色、とその風土全てがシンクロしてきます。

キプロス島は、ドバイで乗り換えた後、途中で立ち寄ったけれど、2時間の機内待機。

ビリティスやるとわかっていたら、キプロスにも行く旅にしたのに、とちょっと残念。

新婚旅行は個人旅行でトルコをウロっとしたのだけれど、南のリゾート地、アンタルヤがおそらく、パンフィリィにも、キプロスにも地理的には近い。

あとレスボス島は、やはりトルコのエフェスが近い。

ミュンヘン時代に女子旅したアテネ、ナクソス島も、まあ近い。

いずれも遥か昔ではあるけれど、夫々の陽光、風土の体感は記憶に残っている。

地中海の語源は「黒海」に対しての「白い海」ということだけれど、白というか、透明な、軽やかな明るさのある、様々なニュアンスのある青。

2025年1月18日マルタ共和国 ゴゾ島

確かヴェルレーヌだったか?「色ではなくニュアンス」とあったけれど、ドビュッシーの音楽にも通じている。

いくつもの門のある城壁に囲まれた古い街、そして習慣として、その外側に死者を葬るための墓地の街が作られるというのも古代ギリシャからローマ時代に繋がる風習。

フェニキア人であるビリティスのお墓も地下墓地とその冒頭「ビリティスの人生」の中でルイスが書いている。

マルタ共和国の古都イムディーナも同様で、街の門を出るとラバトという死者の為の街となるのだけれど、このラバトは固有名詞ではなく、「死者の街」という意味を持つ名前であり、色々な地域にあったそう。

クラッシック音楽を学んでいると、どうしても西洋文化というのはドイツであり、フランスであり、イギリス、イタリア、となってくるけれど、西洋文化の源流はこの地中海にあるということを改めて、しみじみ感じています。

劣化の少ない石や岩で築かれた文明だからこそ、何千年、何百年と当時のものが残っているのも素晴らしい。

と同時に近代になって登場したコンクリートのビルやアスファルトで覆われた道の耐久性は何年くらいなのか?何年くらいで劣化してしまうのか?3000年とはいわなくとも、1000年後に観光客は訪ねてこられるのか?とちょっと考えさせられたりも。

といつもながらに、話しがそれてしまいました。

全文読むと、ちょっと胸やけしてしまう程の妄想力のピエール・ルイスのビリティスですが、最後は芸術賛歌で終わっている。

ちなみに「墓碑銘」というのは実際にP.ルイスが書いたものは3つで、フランス語表記では LE TOMBEAU。

それ以外は、BUCOLIQUES, ELEGIES, EPIGRAMMES の3つの詩集となって編纂されている。

意味は、夫々、「牧歌」、「哀歌」、「エピグラム(短詩)」。

エピグラムにも碑文、碑銘という意味があるので、ややこしいのだけれど、この場合は、既にLE TOMBEAU「墓碑銘」が別途あるし、3つ夫々の詩(歌)のスタイルを表す言葉である「短詩」と解釈する方が、「碑銘」よりも妥当だろう。

より揃えるのであれば、

「パストラーレ」「エレジー」「エピグラム」が良いかも。

エピグラフとエピグラムが一字違いで似ているのもややこしい。(´;ω;`)

エピグラフというl記載はルイスのものにはなく、おそらくこの6曲をまとめたドビュッシーによる命名だろう。もしくは出版社かも。

それまでの作品は、ルイスが出版の時に命名したChansons de Bilitis 「ビリティスの歌」を使用していたのに、ピアノ連弾に編曲しチョイスしたこの6曲に関してのタイトルはいきなり、Six Epigraphes antiques 「六つの古代の碑銘」となっている。まあ、確かに「古代の碑銘」というのはかっこいいけどね。

フルートとピアノのものは、その連弾をさらにドイツのフルート奏者であるカール・レンスキーが編曲したもの。

彼は、タイトルをバッサリと「ビリティス」のみに。

とても良い決断だと思う。

ちなみに、彼がもう一人のカールである楽器歴史の研究者のカール・ヴェンツケと共著での大きくて重たくて、ついでに高価なフルートの本がドイツから出ているのだけれど、これはかなり役に立ってくれている。

私の狭くて浅い知識教養を補ってくれている種本でもある。

昔はおぼつかないドイツ語を辞書を引きながらだったので楽しかったけれど大変で、それが今はもうスマホの翻訳サイトのカメラ機能でパチリとすれば、あっという間にサクっと日本語に。精度もかなりのもので、本当にとてもラクになりました。

(ドビュッシーのビリティス関連作品はそれまでの成り立ちが複雑なので、こちらで。)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%AD%8C)

でも、この場合も、もとは「歌・詩」なのだから、碑銘という意味ではなく、強いていえば「六つの古代の歌」もしくは「六つの古代の詩」で良いのでは?

とはいえ、かっこいい碑文のニュアンスも残したい、ということで、もう「エピグラフ」でいいんじゃないか?という結論に到達し、プログラムには「六つの古代のエピグラフ」とすることに。

「の」が重なるのがやや気に入らないけれど、他に思いつけないので。

これまたややこしくて、エピグラフも、エピグラム同様に碑文、碑銘の意味があるのだけれど、果たして巷に普及しているように「碑銘」(時には「墓碑銘」)と訳して良いのか?と疑問に思う。

ちょっと想像してみる。

140以上もの詩をみな岩に刻んだのか?誰が?ビリティス自身が?

(それはちょっと大変じゃあ?)

そもそも、そんなに沢山の碑銘を刻める程の豪華なお墓だったのか?

ルイスは墓碑銘としては3つのみ記していて、それはビリティスが納められた石棺、そして次は・・とこれまた詳しく・・

多分「墓碑銘」はその3つのみであって、それ以外は、パピルスに書かれ残された彼女の沢山の作品、つまりは詩ではなかったか?と、思う。

ルイスの妄想の世界をまた妄想しているだけなので、ここまでこだわる必要はないのかもしれないけれど、昔からとても違和感があったので、考察してみました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

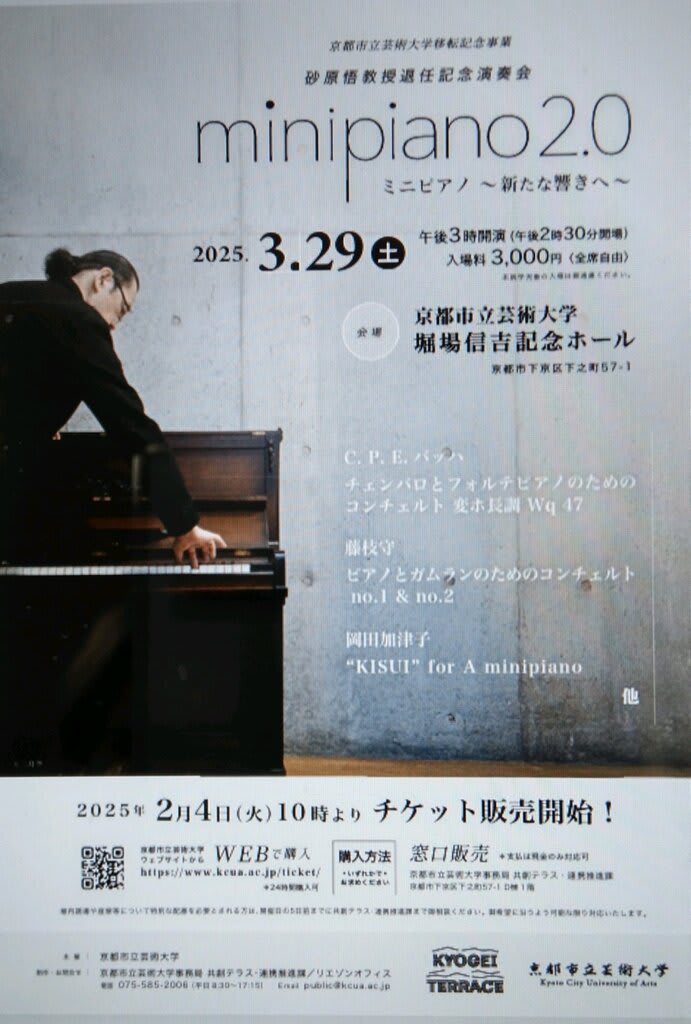

ビリティス(六つの古代のエピグラフ)

作曲/ C.ドビュッシー/1915年

詩/P.ルイス/1894年 訳詞 /栗田勇

Ⅰ.牧場の歌

パンフィリィの牧歌・・故郷パンフィリィ(トルコ南部)での少女時代

夏の風の神 パンに加護を祈るため 牧場の歌をうたわなくては

わたしは わたしの羊の番を セレニスは セレニスの羊の番をする 風にふるえる オリイブのまあるい木陰で (後略)

2025年1月19日 マルタ共和国 ハジャーイム神殿近郊

Ⅱ. 名のない墓

ミュティレネの哀歌・・レスボス島 サッフォー、ムナジディカとの恋

(16歳以降)

ムナジディカがわたしの手をとり 町の門を幾つかくぐり

耕されない小さな空き地までつれてった

そこには一つの大理石の墓碑があった あのひとは わたしに言った 『このひとは お母さんの女友だちだったのよ』 (後略)

2024年3月9日 ポンペイの墓地

2025年1月20日 マルタ共和国 イムディーナの門 朝と夜

2025年1月20日 マルタ共和国 ラバト 聖アガサ地下墳墓

Ⅲ. 夜への賛歌

キプル島のエピグラム・・キプロス島 遊び女としての暮し(20歳前後)

樹々の暗いかたまりは もう山のようにうごかない

あの限りない空には星がいっぱい ひとの子の息吹のように暑い風

わたしの瞼と頬をくすぐるの (後略)

2025年1月16日 マルタ共和国 ヴァレッタ

2025年1月20日 イムディーナ

Ⅳ.カスタネット(クロタル)を手に持つ踊り子

キプル島のエピグラム・・キプロス島 (30歳以降)

そなたは鳴りひびくカスタネットを 軽やかな手に結び

わたしの可愛いミリニジオン

そしてローブを脱ぎ捨て裸になると せんさいなその手肢をひき伸す

2024年3月11日 ピアッツァ・アルメリーナ

Ⅴ.エジプト人の遊び女たち

キプル島のエピグラム・・キプロス島 (30歳以降)

プランゴと二人で 旧い市街のいちばん奥の

エジプト人の遊び女たちの宿へゆく

そこにあるのは素焼きの酒壺 銅の皿 黄色い莚(むしろ)

そこに彼女たちは力もなげにうずくまる (後略)

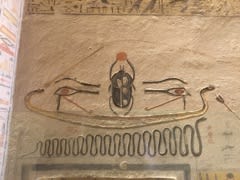

(2019年4月 エジプト 王家の谷)

Ⅵ.朝ふる雨

キプル島のエピグラム・・キプロス島(40歳前後)

夜は消えさる 星ははるかに遠ざかる

いまこそときは 最後の遊び女たちも情人たちと家路についた

そしてただわたしだけ 朝(あした)ふる雨に濡れそぼれ

砂の上に 詩句をかく (中略)

ひとしずくまたひとしずく雨がわたしの歌をうがってゆく (中略)

ミルタレ、タイス、グリケラも 美しき頬のこける日に

その身を語りはしないだろう

けれど後の世に生まれ 恋するひとはうたうだろう

わたしの詩(うた)を もろともに

2024年3月9日 ポンペイ

2024年3月9日 ポンペイ

2024年3月9日 ポンペイ