武術研究者・甲野善紀先生を迎えての講座も、今回は110回目。

雨とご縁のある講座ですが、今回は秋晴れの中の開催となりました。

前半は先生のお話と最新の技の披露。

途中で角度を変える、という突きに唖然。

見た目には、通常の起こりのある動きの方が速い印象があるくらいの動きで、「速い!」という感じではないのに、瞬時に相手の顔の横に拳がある、という不思議な動き。

これは、結局のところ、浮きをかけてこの方向転換に全身が参加しているからこそだそうだ。

・・・

後半は個別指導。

尺八奏者の方には、20センチ程間を開けて、体重を片方に乗せないように、足裏全体を上げる様にして歩く。(すり足ではなく)とご助言。

元々、ご自身の音色、響きをお持ちの方でしたが、より音が腰の奥から響き、会場からも思わず拍手が。

特に、この会場は素晴らしいコンサートホールなので、ステージ上よりも、客席で聴いた方が音の違いは大きくわかる。

この歩き方は、何年か前にも紹介されていたけれど、中々、楽しくなる動きだ。

とはいえ、実際にきちんとこなそうと思うとかなりハードルは高そう。

まさに「足裏の使える部分が上がってくる」、つまりは前半でもお話されていた「浮き」ための稽古なのだろう。

・・・・

ジャズピアニストからの質問は、「難しく速いパッセージを練習するのに、普通はメトロノームを使って遅いところから徐々に速くしていくように練習するけれど、どうしても限界がある。何か良い方法は?」

というもの。

先生の答えは・・

「自分の意識が追い付いていけないところに、認識をどうやって飛ばすか?」

「気が付いたら、何か所もが動員出来ている状態に。」

「1から10までの数字を口に出して言うとそれは頭でも行っていることとなるので、声に出さないで、物凄い速さで、それをやる。」

「それとは反対に、ものすごく、ゆっくり動かす。例えば手の指を開くのに15分かける等・・」

「極短い時間をより認識できるように」

「何処にでも、違う世界、野原を駆け回っているような自由な異なる世界に行けるような」

「よく知られている話ですが、夢は実は2,3秒のものなのに、見ている間はとても長く感じている・・」

「水は全く揺れない状態にすると-温度になっても凍らない」

というのも示唆に溢れるお話でした。

その凍らない水に極わずかな振動が加わると、とたんにバババっと凍るのだそうです。

これらのお話の後での演奏は、早いパッセージでの音の粒立ちが整い、驚かされました。

・・・・・・

高音が苦手、というホルンの方には

肩を下げるための技法を。

1つは壁に向かって立ち、前にゆっくり倒れながら顔がぶつかる寸前に手をつく、というもの。

「この時に足の親指と、ここ(ふくらはぎ後部)に力が入るので、肩が落ちるのです」

この動きは何度も音楽家講座で登場しましたが、この解説は初めてです。

・・とても分かりやすい・・

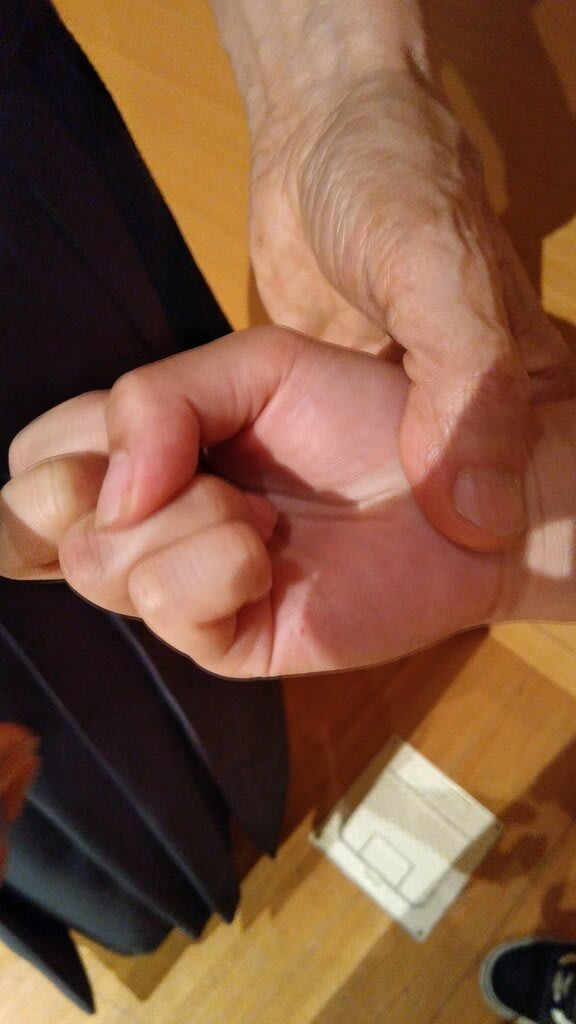

そして「飇拳(ひょうけん)」

脇が締まり背中に繋がる感じがする手の内です。

鎮心の壺を窪ませるようにし、掌を上にし、前に突き出すことで、重心が沈む。

親指を握り込んだ拳との差も面白かった。

「これでは気勢は上がらないですよね・・」

違いはテキメン。でもそれしか知らなかったら、そういうもの、と思うだろう。

これは、そのまま楽器演奏の技術、日常での身体の使い方と同じだ。

さらには祓い太刀。

最初は初参加で緊張されていて表情も硬かった方が、別人のように柔和な笑顔となり、音ももちろん変化したのですが、むしろ、その方自身の変化にとても驚きました。

・・・

楽器以外では、誰にでもできる稽古法を教えて欲しい、とのリクエストに応えて、

「努力しないための稽古」

具体的なご助言としては

「立とうとしないで立つ立ち方」

「人間毬」

「人間毬」と命名したのは白川さんですよね、と以前仰られたのだけれど、実は覚えていない・・

当時先生はこれを連足で何度もおやりになって、それを見て「まるでてん毬ですね!」と言ったのは確かだけれど、それがそのまま名前になっていたとは・・

・・・

絵本の読み聞かせの時の姿勢に関する質問も。

一目で誰が見ても窮屈で大変そうな姿勢。

でも、みな、そうやって読んでいるのだそう。

「辛い姿勢が普通」って、これも通常のメソード化されてしまった「楽器奏法アルアル」だ。

手間がかかっても、カンニングペーパーを作って後ろに貼って読めばいいのに、とすぐに思っていたら、

先生は一言「文章を覚えればいいじゃないですか」

それが出来ない場合を実践してくださったのだけれど、先生の本を読んで欲しい!と切に願ったのは私だけではなかったはず。

ただ絵本を広げて寛いで腰かけているだけなのに、引き込まれ、まるでお話が聴こえてくるよう。

そのご様子は本当に楽し気で、優し気で、先生に絵本を読んでもらえる子供たちは、なんて幸せなんだろう、と思いました。

・・演奏も、実は音を出す前から始まっている、ということを改めて認識させていただいた。

・・・・・・・・・・・・

次回は10月25日(月)

18時45分~19時45分(18時15分開場、4000円)

鶴見区民文化C.サルビアH.3階音楽ホール

「音楽家講座特別企画」として、前回代打で登壇いただき、大好評だった、御子息・

甲野陽紀(はるのり)先生による講座です。

先生とは全く異なるこれまたユニークで楽しい講座です。

どうぞお越しくださいませ!

・・・・・・・・・・・

写真は「飇拳(ひょうけん)」

雨とご縁のある講座ですが、今回は秋晴れの中の開催となりました。

前半は先生のお話と最新の技の披露。

途中で角度を変える、という突きに唖然。

見た目には、通常の起こりのある動きの方が速い印象があるくらいの動きで、「速い!」という感じではないのに、瞬時に相手の顔の横に拳がある、という不思議な動き。

これは、結局のところ、浮きをかけてこの方向転換に全身が参加しているからこそだそうだ。

・・・

後半は個別指導。

尺八奏者の方には、20センチ程間を開けて、体重を片方に乗せないように、足裏全体を上げる様にして歩く。(すり足ではなく)とご助言。

元々、ご自身の音色、響きをお持ちの方でしたが、より音が腰の奥から響き、会場からも思わず拍手が。

特に、この会場は素晴らしいコンサートホールなので、ステージ上よりも、客席で聴いた方が音の違いは大きくわかる。

この歩き方は、何年か前にも紹介されていたけれど、中々、楽しくなる動きだ。

とはいえ、実際にきちんとこなそうと思うとかなりハードルは高そう。

まさに「足裏の使える部分が上がってくる」、つまりは前半でもお話されていた「浮き」ための稽古なのだろう。

・・・・

ジャズピアニストからの質問は、「難しく速いパッセージを練習するのに、普通はメトロノームを使って遅いところから徐々に速くしていくように練習するけれど、どうしても限界がある。何か良い方法は?」

というもの。

先生の答えは・・

「自分の意識が追い付いていけないところに、認識をどうやって飛ばすか?」

「気が付いたら、何か所もが動員出来ている状態に。」

「1から10までの数字を口に出して言うとそれは頭でも行っていることとなるので、声に出さないで、物凄い速さで、それをやる。」

「それとは反対に、ものすごく、ゆっくり動かす。例えば手の指を開くのに15分かける等・・」

「極短い時間をより認識できるように」

「何処にでも、違う世界、野原を駆け回っているような自由な異なる世界に行けるような」

「よく知られている話ですが、夢は実は2,3秒のものなのに、見ている間はとても長く感じている・・」

「水は全く揺れない状態にすると-温度になっても凍らない」

というのも示唆に溢れるお話でした。

その凍らない水に極わずかな振動が加わると、とたんにバババっと凍るのだそうです。

これらのお話の後での演奏は、早いパッセージでの音の粒立ちが整い、驚かされました。

・・・・・・

高音が苦手、というホルンの方には

肩を下げるための技法を。

1つは壁に向かって立ち、前にゆっくり倒れながら顔がぶつかる寸前に手をつく、というもの。

「この時に足の親指と、ここ(ふくらはぎ後部)に力が入るので、肩が落ちるのです」

この動きは何度も音楽家講座で登場しましたが、この解説は初めてです。

・・とても分かりやすい・・

そして「飇拳(ひょうけん)」

脇が締まり背中に繋がる感じがする手の内です。

鎮心の壺を窪ませるようにし、掌を上にし、前に突き出すことで、重心が沈む。

親指を握り込んだ拳との差も面白かった。

「これでは気勢は上がらないですよね・・」

違いはテキメン。でもそれしか知らなかったら、そういうもの、と思うだろう。

これは、そのまま楽器演奏の技術、日常での身体の使い方と同じだ。

さらには祓い太刀。

最初は初参加で緊張されていて表情も硬かった方が、別人のように柔和な笑顔となり、音ももちろん変化したのですが、むしろ、その方自身の変化にとても驚きました。

・・・

楽器以外では、誰にでもできる稽古法を教えて欲しい、とのリクエストに応えて、

「努力しないための稽古」

具体的なご助言としては

「立とうとしないで立つ立ち方」

「人間毬」

「人間毬」と命名したのは白川さんですよね、と以前仰られたのだけれど、実は覚えていない・・

当時先生はこれを連足で何度もおやりになって、それを見て「まるでてん毬ですね!」と言ったのは確かだけれど、それがそのまま名前になっていたとは・・

・・・

絵本の読み聞かせの時の姿勢に関する質問も。

一目で誰が見ても窮屈で大変そうな姿勢。

でも、みな、そうやって読んでいるのだそう。

「辛い姿勢が普通」って、これも通常のメソード化されてしまった「楽器奏法アルアル」だ。

手間がかかっても、カンニングペーパーを作って後ろに貼って読めばいいのに、とすぐに思っていたら、

先生は一言「文章を覚えればいいじゃないですか」

それが出来ない場合を実践してくださったのだけれど、先生の本を読んで欲しい!と切に願ったのは私だけではなかったはず。

ただ絵本を広げて寛いで腰かけているだけなのに、引き込まれ、まるでお話が聴こえてくるよう。

そのご様子は本当に楽し気で、優し気で、先生に絵本を読んでもらえる子供たちは、なんて幸せなんだろう、と思いました。

・・演奏も、実は音を出す前から始まっている、ということを改めて認識させていただいた。

・・・・・・・・・・・・

次回は10月25日(月)

18時45分~19時45分(18時15分開場、4000円)

鶴見区民文化C.サルビアH.3階音楽ホール

「音楽家講座特別企画」として、前回代打で登壇いただき、大好評だった、御子息・

甲野陽紀(はるのり)先生による講座です。

先生とは全く異なるこれまたユニークで楽しい講座です。

どうぞお越しくださいませ!

・・・・・・・・・・・

写真は「飇拳(ひょうけん)」