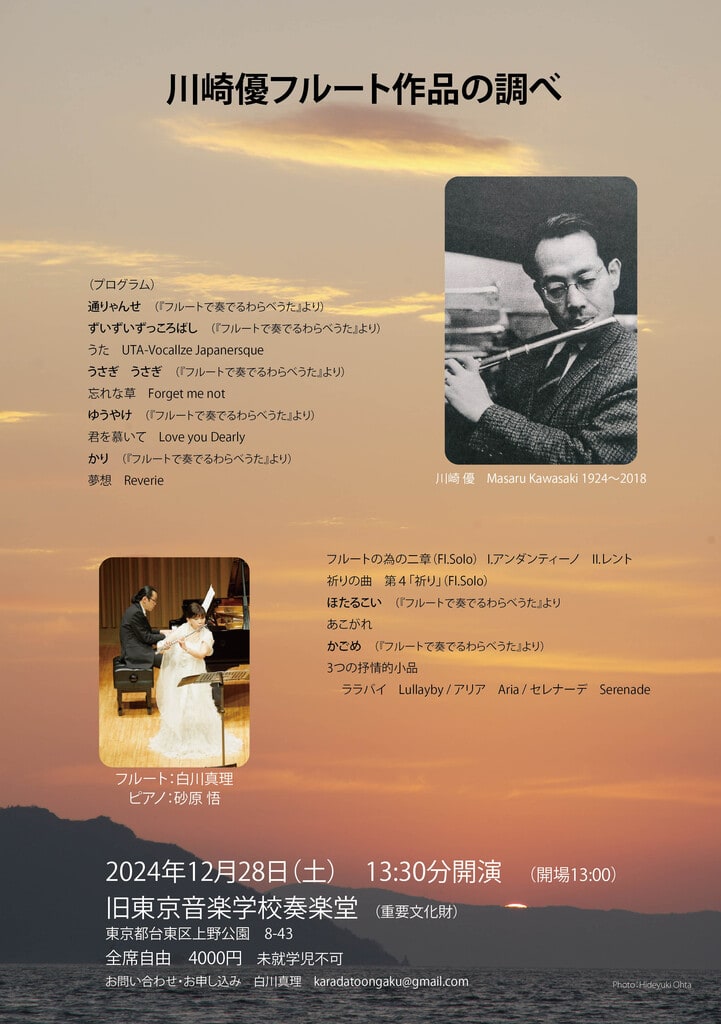

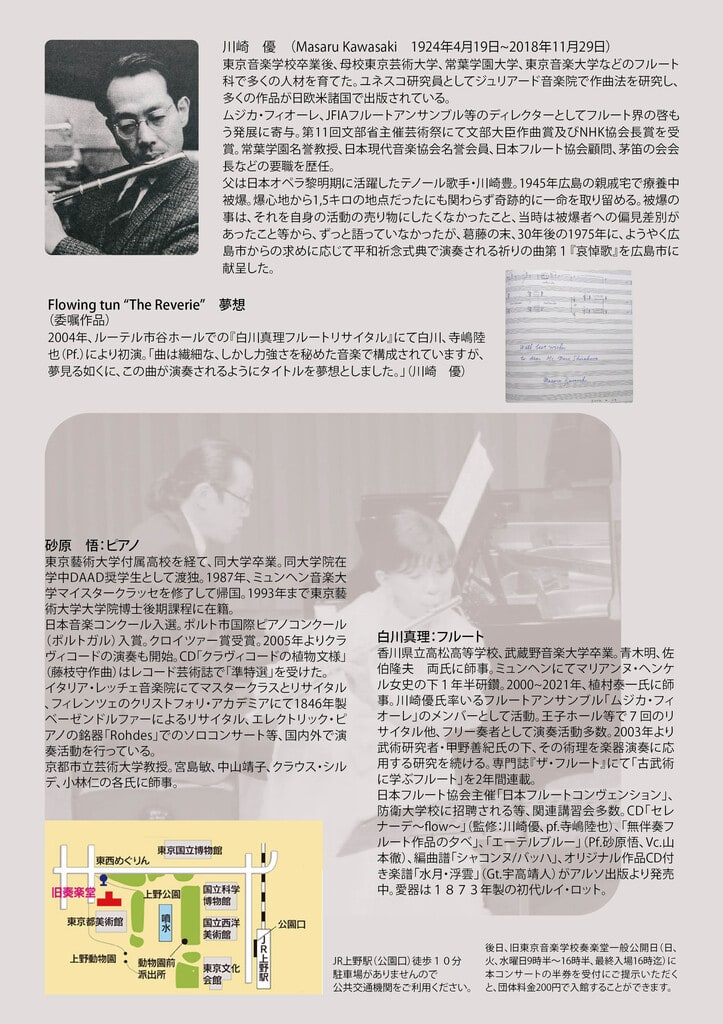

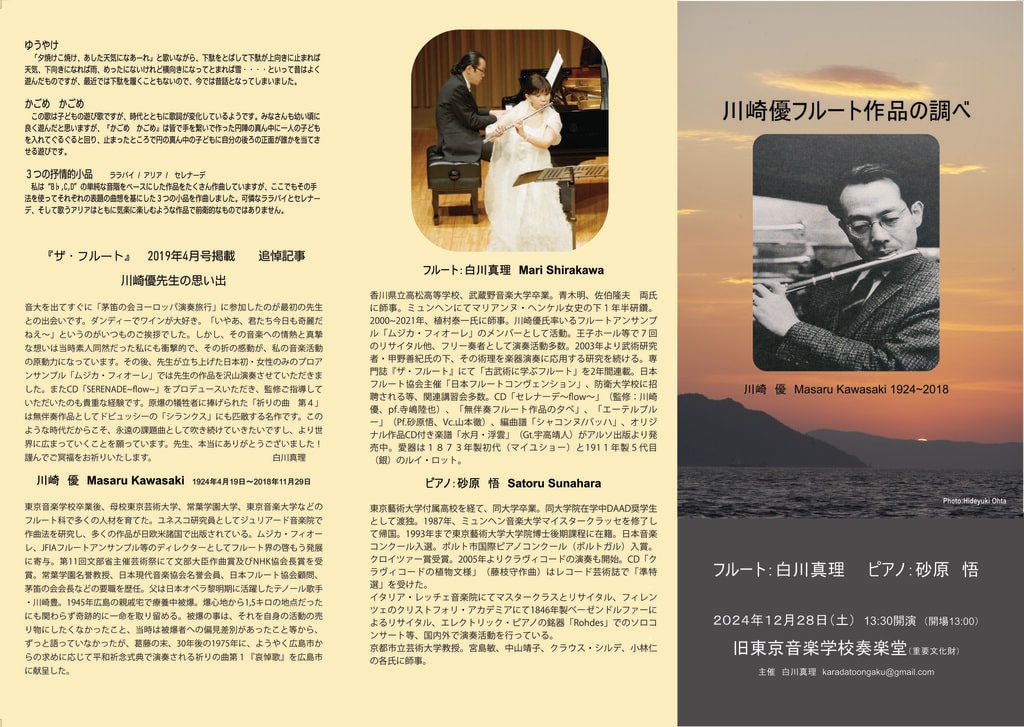

川崎優フルート作品の調べ 12月28日(土)13時半開演

旧東京音楽学校奏楽堂

フルート:白川真理 ピアノ:砂原 悟

晴天に恵まれ、無事終了しました。

猛威を振るっているインフルエンザや体調不良のためキャンセルされたお客様が10名ほどおいででしたが、100名を超えるお客様にお越しいただくことが出来ました。

皆さま本当にありがとうございました。

リハでは一通り吹いたのですが、モデルチェンジのお陰で、以前よりも疲れなくなっていました。

最初に調律を依頼した時、Kさんからも、ステマネのIくんからも、「あの会場は響かないから、相当工夫が必要」と言われ、一時はもうキャンセルしようか・・とまで思いつめたこともありましたが、それがずっと念頭にあったお陰か、大きな気付きと進展にも恵まれました。

特にリハの時、調律のKさんから「一番後ろの○○(失念)にかかった布が振動で微かに揺れていましたよ!」と驚かれたように仰っていただけたのは嬉しかった。

お客様が入って響きがよりデッドになるとどうなるか?はもうやってみなければわからなかったのですが、本番の後、笛吹き仲間から「一番後ろで聴いていたけれどピアニシモでも美しく柔らかい音が耳元に届き、とても素晴らしかった」と頂け、安堵しました。

川崎先生の奥様を「体調が良いので」と御子息ご夫妻がお連れ下さり、お聴きいただくことが出来たのも嬉しいサプライズでした。

久々にお会い出来ましたが、お元気そうで安堵しました。

そして何より、川崎家の皆様がとても喜んでくださったことも嬉しかったです。

ずっと吹き続けていたせいか、乾燥している会場のせいか、初代ロットが珍しくリハのあと、そして前半の最後の方でも、ご機嫌が悪くなってしまったのだけれど、とはいってもタンポを普段よりも少しだけ強く押さなくてはならなくなってしまっただけでしたが、これも、本日の為に来てくださったビンテージフルートリペアのスペシャリスト、綾部さんに調整していただき、限られた時間内での調整だったにも関わらず、素晴らしいお仕事をしてくださり、ベストコンディションで演奏することが出来ました。

奏楽堂のしっとりとした雰囲気は初代ロット、そして川崎先生の作品にもぴったりでした。

砂原悟さんのピアノに乗せて演奏出来るのはコロナ禍以降初めてで、ロットも喜んでいたと思います。私にとっても、練習の時から幸せなひと時でした。

ピアノもKさん、I君が何度も全体の向き、キャスターの向きまで色々と試みて、これだ!という場所を見つけてくださいました。

受付、譜めくりもみな笛吹き仲間。

師走の忙しい中集ってくださったお客様、素晴らしいスタッフに恵まれ、安心してのびのびと演奏させていただくことが出来ました。

沢山の方達に支えられて今が在ることを改めて感じられた幸せなひとときでした。

もちろん浮彫となった課題も多々ありますが、これも新たな研究材料とし、

これからも気力体力環境が許す限りは研鑽を続けたいと思っております。

今

後ともどうぞよろしくお願いいたします。

どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。 白川真理

フルート:白川真理 ピアノ:砂原 悟

晴天に恵まれ、無事終了しました。

猛威を振るっているインフルエンザや体調不良のためキャンセルされたお客様が10名ほどおいででしたが、100名を超えるお客様にお越しいただくことが出来ました。

皆さま本当にありがとうございました。

リハでは一通り吹いたのですが、モデルチェンジのお陰で、以前よりも疲れなくなっていました。

最初に調律を依頼した時、Kさんからも、ステマネのIくんからも、「あの会場は響かないから、相当工夫が必要」と言われ、一時はもうキャンセルしようか・・とまで思いつめたこともありましたが、それがずっと念頭にあったお陰か、大きな気付きと進展にも恵まれました。

特にリハの時、調律のKさんから「一番後ろの○○(失念)にかかった布が振動で微かに揺れていましたよ!」と驚かれたように仰っていただけたのは嬉しかった。

お客様が入って響きがよりデッドになるとどうなるか?はもうやってみなければわからなかったのですが、本番の後、笛吹き仲間から「一番後ろで聴いていたけれどピアニシモでも美しく柔らかい音が耳元に届き、とても素晴らしかった」と頂け、安堵しました。

川崎先生の奥様を「体調が良いので」と御子息ご夫妻がお連れ下さり、お聴きいただくことが出来たのも嬉しいサプライズでした。

久々にお会い出来ましたが、お元気そうで安堵しました。

そして何より、川崎家の皆様がとても喜んでくださったことも嬉しかったです。

ずっと吹き続けていたせいか、乾燥している会場のせいか、初代ロットが珍しくリハのあと、そして前半の最後の方でも、ご機嫌が悪くなってしまったのだけれど、とはいってもタンポを普段よりも少しだけ強く押さなくてはならなくなってしまっただけでしたが、これも、本日の為に来てくださったビンテージフルートリペアのスペシャリスト、綾部さんに調整していただき、限られた時間内での調整だったにも関わらず、素晴らしいお仕事をしてくださり、ベストコンディションで演奏することが出来ました。

奏楽堂のしっとりとした雰囲気は初代ロット、そして川崎先生の作品にもぴったりでした。

砂原悟さんのピアノに乗せて演奏出来るのはコロナ禍以降初めてで、ロットも喜んでいたと思います。私にとっても、練習の時から幸せなひと時でした。

ピアノもKさん、I君が何度も全体の向き、キャスターの向きまで色々と試みて、これだ!という場所を見つけてくださいました。

受付、譜めくりもみな笛吹き仲間。

師走の忙しい中集ってくださったお客様、素晴らしいスタッフに恵まれ、安心してのびのびと演奏させていただくことが出来ました。

沢山の方達に支えられて今が在ることを改めて感じられた幸せなひとときでした。

もちろん浮彫となった課題も多々ありますが、これも新たな研究材料とし、

これからも気力体力環境が許す限りは研鑽を続けたいと思っております。

今

後ともどうぞよろしくお願いいたします。

どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。 白川真理

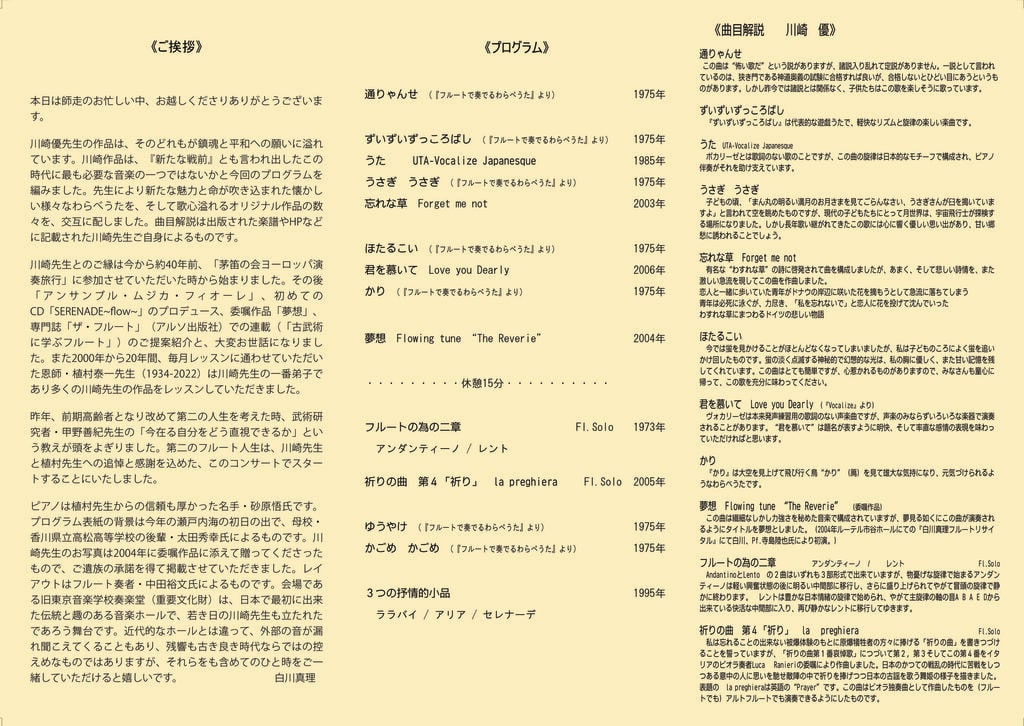

(プログラム)

(本番)

(リハの写真)

(奏楽堂)