同社はレーダーを搭載した独自の衛星を強みに官民ファンドなどの投資資金を集め、2023年に東証グロース市場に上場。観測データを官公庁から受注し、24年5月期に初の最終黒字を見込む。

宇宙に漂うロケットの破片などデブリ(ごみ)から人工衛星などの損傷を防ぐため除去に取り組むアストロスケールホールディングス(東京・墨田)は、6月5日に上場予定だ。東京証券取引所は22年12月から宇宙など新市場開拓を目指す企業の上場を支援。日本の宇宙スタートアップは約100にのぼり上場予備軍も育っている。

日本で新興勢が台頭するように、世界では「ニュースペース」と呼ばれるスタートアップが宇宙開発で存在感を増す。威信をかけ国家がリードするのではなく、民間企業が宇宙開発を切り開く状況に大きく転換した。

ニュースペースの源流は米航空宇宙局(NASA)が06年に実施した「COTS」。国際宇宙ステーション(ISS)への貨物の輸送手段を民間企業に委託するプログラムだ。民間から機材やサービスを調達する動きが広がり始めた。

無名のスタートアップが優良ハイテク企業に大化けする可能性にかけ、「リスクマネーが自然に流れ込む構図が生まれた」(投資会社のイノベーション・エンジンの小松伸多佳ベンチャー・パートナー)。22年時点で約3800億ドル(59兆円程度)の世界宇宙産業のうち民間の割合は7割に拡大した。

【人工衛星】QPS、小型・低コスト機に強み

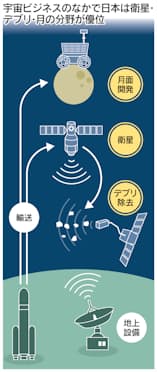

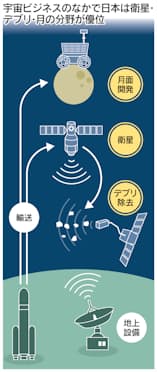

宇宙ビジネスの産業構造は、ロケットや人工衛星を製造し、宇宙空間へ輸送、宇宙で得られたデータを活用するのが基本だ。

地上からロケットや人工衛星を打ち上げ、必要な設備や機器などを提供する企業も関連企業に含まれる。月面への物資輸送やデブリ(宇宙ごみ)の除去などの新市場も、日本の新興勢が開拓しようとしている。

人工衛星分野は幅広く、ロケットに乗せる衛星の開発から、獲得したデータを基にした解析サービスの提供までを指す。宇宙産業でも市場規模が大きくビジネス機会が多い。

米ブライステックによると宇宙産業全体に占める衛星ビジネスの割合は2022年に7割の2813億ドル(約44兆円)だった。

上流部門とも言える人工衛星を輸送するロケットの製造・打ち上げでは、米テスラのイーロン・マスク氏が率いるスペースXやロケットラボなど新興企業が躍進する。

日本では三菱重工業が宇宙航空研究開発機構(JAXA)や省庁、民間企業など人工衛星を運用したい顧客から打ち上げを受注。ロケットの製造から打ち上げまで担う「打ち上げ輸送サービス」を手掛ける。

「官公庁からの受注が積み上がってきた」。レーダーを搭載した小型衛星を開発・運営するQPS研究所の大西俊輔社長はこう語る。

QPSは九州大学発のベンチャー企業。23年12月、東証グロース市場に上場した。現在、商用の合成開口レーダー(SAR)衛星を3機打ち上げ、観測したデータを基に作成した地表などの3次元画像を販売する。

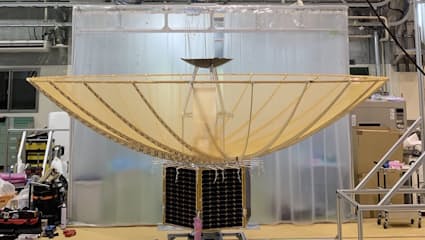

QPSの強みは軽量で低コストのSAR衛星にある。SAR衛星は宇宙空間から地上にレーダーを照射し、反射した波の強弱により地表を観測する。

建物などの立体的なデータが取得可能。カメラで写真を撮るように写す主流の光学衛星と違いレーダーを使うSAR衛星なら雨天や夜間も観測できる。

一般に高精度な画像データを取得するためには大型のSAR衛星が必要。大型設備を搭載すると打ち上げロケットへの積載量が増えるなどの理由で衛星にかかるコストが高額になる。

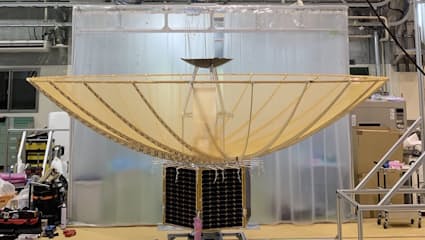

QPSはこうした課題を解決するアンテナが折り畳める衛星を生み出した。

金属メッシュを使った傘状のアンテナは、直径0.8メートル程度の丸い形状に縮まる。宇宙空間で留め具を外すと直径3.6メートルの傘状に広がる。1〜2トン程度が標準とされるSAR衛星だが、QPSでは100キログラム台に収められる。

QPS研究所の人工衛星はアンテナ部分を折り畳める(同社提供)

23年6月に商用機の打ち上げに初成功。内閣府から大型受注が入り、24年5月期の単独税引き損益は1億4000万円の黒字となる見通しだ(前期は11億円の赤字)。

宇宙関連事業は先行投資が膨らみ赤字が続く傾向だけに、黒字化すれば前進といえる。22年3月以降で受注額は130億円にのぼる。

課題もある。現在の衛星の数では取得できる画像データが少ない。官公庁以外に民間企業や海外顧客を獲得するには、打ち上げ衛星を増やす必要がある。

小型SAR衛星を製造し画像を販売する事業は有望とされている。この事業を手がける国内の1社、シンスペクティブは18年設立のスタートアップで、自社の小型SAR衛星を開発・運用する。

衛星が撮った画像だけでなく、データ分析技術や人工知能(AI)を使って画像の解析結果も提供する。

取得したデータをもとにしたサービスも広がっている。衛星から地球を観測して集めたデータを地図上に落とし込み分析する「リモートセンシング」は、農業や漁業といった一次産業での活用が進む。

活用事例の1つが青森県産のブランド米「青天の霹靂(へきれき)」の生育だ。青森県は海外企業から提供を受けた衛星画像を使い県内に約8000枚ある水田を観測する。

画像データから水田ごとに稲の色を解析し、農家は肥料の量を細かく調節。適切な収穫時期を1日単位で推定できる。データはウェブアプリで農家に発信し稲作りに生かす。

KPMGコンサルティングの宮原進ディレクターは「画像解像の低さが解消された。観測頻度も増え商業利用が見込まれる」と話す。

環境分野への衛星データ活用では、パスコが衛星画像とAIを使い、森林の変化をモニタリングできるサービスを提供している。

通信衛星でインターネット接続などを提供するサービスもある。スペースXが通信衛星サービス「スターリンク」で数千機の人工衛星を配置し先行する。

KDDIがスターリンクの個人向けアンテナの販売を始めた。通信環境の悪い山間部や島しょ部でも高速通信が可能になるという。

デブリ】アストロスケールに存在感

<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4814942010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=173&h=410&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=7733b22ca20103ea4de154b938667efb 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4814942010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=346&h=820&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=860136e4499c7ae19c81b7980fdd6efa 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4814942010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=173&h=410&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=7733b22ca20103ea4de154b938667efb 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4814942010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=346&h=820&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=860136e4499c7ae19c81b7980fdd6efa 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4814942010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=173&h=410&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=7733b22ca20103ea4de154b938667efb 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4814942010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=346&h=820&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=860136e4499c7ae19c81b7980fdd6efa 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4814942010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=173&h=410&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=7733b22ca20103ea4de154b938667efb 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4814942010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=346&h=820&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=860136e4499c7ae19c81b7980fdd6efa 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4814942010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=173&h=410&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=7733b22ca20103ea4de154b938667efb 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4814942010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=346&h=820&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=860136e4499c7ae19c81b7980fdd6efa 2x" media="(min-width: 0px)" />

</picture>

デブリの除去で、日本企業の存在感が高まっている。

新興のアストロスケール(東京・墨田)は今春、世界初のデブリへの接近撮影に成功。持続可能な宇宙開発を支える成長産業として、日本の宇宙産業のストロングポイントとなる可能性がある。

「あと数百メートルのところまで近づきました」。4月下旬、都内で開かれた宇宙関連のイベントに登壇したアストロスケールの伊藤美樹・上級副社長は、集まった100人規模の聴衆の前で興奮交じりにこう話した。

「数百メートル」とは、同社の人工衛星と、宇宙空間に浮かぶデブリとの距離のこと。デブリは役目を終えたロケットや人工衛星の一部や破片の総称で、正確な位置などを認識するための信号を出さず接近が難しい。

今回撮影したデブリは2009年に打ち上げられた「H2A」ロケットの上段部分(全長約11メートル)。取得データはデブリ捕獲衛星の本格開発につなげる。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)によると、宇宙空間に存在するデブリは1ミリメートル以上のもので1億個を超える。

1ミリメートルの小さな粒であっても高速で移動すれば衛星などの損傷にもつながりかねない。軌道を周回する人工衛星の運営にあたり、デブリを避けるための計算や燃料のコストは大きな負担だ。

技術やコストの観点などから衛星やロケットは「使い捨て文化だった」(アストロスケールの伊藤氏)。

しかし、運用を終えた人工衛星を適切に軌道から離脱させなかったとして米衛星放送企業ディッシュ・ネットワークが23年、米連邦通信委員会(FCC)に罰金を科されるなど、「放置」を許容しない情勢だ。

主要7カ国(G7)はデブリ発生の懸念を理由に、宇宙戦争を視野に入れた衛星破壊実験をミサイルで実施しないと決定。中国やロシアにも同調を求めている。

旧大蔵省やマッキンゼー・アンド・カンパニーなどを経て岡田光信氏が13年に創業したアストロスケールは、業界では「デブリ除去分野のフロントランナー」と評される。

デブリ除去実証をJAXAから受託。26年度以降、人工衛星につけたロボットアームを使ってデブリを捕らえ、大気圏に落として除去する計画もある。

6月上場予定の持ち株会社、アストロスケールホールディングスの23年4月期売上収益は17億円と前の期比97%増。官民の宇宙機関を顧客とした除去技術の商用化めどが立ちつつある。

スカパーJSATホールディングスグループの新会社として24年に設立されたOrbital Lasers(東京・港)は、世界初となるレーザー光線活用のデブリ除去商用化を狙う。

「(アームなどを活用した)接触を伴うデブリ除去に比べ、捕獲用の衛星とデブリとを一体となって動かす燃料が必要ないなどの点で、レーザーによる除去は経済合理性が高い」(福島忠徳社長)。

スカパーJが蓄積した衛星運用ノウハウなどを生かした開発を進め、レーザーを使ってデブリを移動させて除去する技術は29年度中にもサービスの提供を始めるという。

宇宙分野で実績のある日本企業では、川崎重工業とIHIが「デブリ銘柄」だ。川重はデブリ捕獲用衛星を開発。IHIはデブリ監視サービスを提供する。

スイスのクリアスペースやカナダのノーススター・アース・アンド・スペースといった新興企業がデブリ除去を手掛ける。

グローバルインフォメーションによると、デブリ除去の市場規模は世界で30年に約17.8億ドルと、23年比で約6倍に拡大する見込み。

なお官需主導の側面はあるが、これまで蓄積した技術力を基に日本企業にも勝機があると言えそうだ。

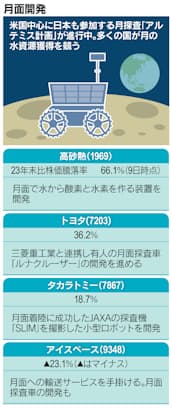

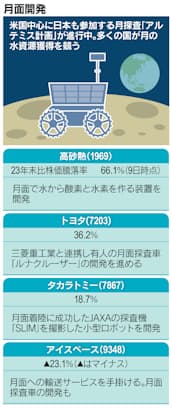

【月面開発】ispace、今冬に着陸再挑戦

月面開発は米中など各国の競争が激化している。

国際宇宙ステーション(ISS)の運用にメドが立ち、2010年代以降、各国の焦点は月面開発に移ったためだ。地球上で培った技術をもとに異業種から月面開発に乗り出す企業も増えている。

月着陸船を手掛けるスタートアップのispace(アイスペース)は今冬、月面着陸に再挑戦する。

昨年に民間初の月面着陸に挑戦したが着陸直前に失敗。再挑戦に向け着々と準備を進める。

アイスペースは「ランダー」と呼ばれる月面に荷物を届ける月着陸船の開発に強みを持つ。欧米に拠点を置き、海外政府機関などからの受注を積み重ねてきた。

研究開発費といった初期投資が膨らみ、24年3月期の連結決算は55億円の営業赤字だったが、今後は「開発コストが低減し黒字化を見込んでいる」(アイスペース)という。

月面着陸の失敗などにより足元では株価の低迷が続く。

投資会社イノベーション・エンジンの小松伸多佳ベンチャー・パートナーは「公募増資の影響もあり需給が緩んでいる」と指摘。事業モデルは有用とし、企業価値向上が見込まれるという。

<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4816692010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=239&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=fe437ee5996e1f9fee57b7407609ce53 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4816692010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=478&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=049f5b59c01a526039d084ea4c2b1e28 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4816692010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=239&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=fe437ee5996e1f9fee57b7407609ce53 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4816692010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=478&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=049f5b59c01a526039d084ea4c2b1e28 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4816692010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=239&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=fe437ee5996e1f9fee57b7407609ce53 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4816692010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=478&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=049f5b59c01a526039d084ea4c2b1e28 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4816692010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=239&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=fe437ee5996e1f9fee57b7407609ce53 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4816692010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=478&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=049f5b59c01a526039d084ea4c2b1e28 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4816692010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=239&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=fe437ee5996e1f9fee57b7407609ce53 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4816692010052024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=478&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=049f5b59c01a526039d084ea4c2b1e28 2x" media="(min-width: 0px)" />

</picture>

<picture class="picture_p166dhyf">ispaceが2026年に打ち上げを予定している月面着陸船のイメージ画像(同社提供)</picture>

月面開発では米国を中心に日本も参加する「アルテミス計画」や、中国中心の「国際月研究基地(ILRS)」計画が進行している。

各国が莫大な政府予算を投じるため、月面開発に参画する企業への波及効果は大きい。

「足元で事業モデルが最も明確になっているのが輸送分野」(三菱総合研究所の内田敦主席研究員)だ。PwCコンサルティングによると、月面輸送市場は2020〜40年に年率10%のペースで成長する見込みだ。

現時点では探査車や有人による複雑なミッションの実行には至っていないものの将来をにらみ異業種からの参入が相次ぐ。

トヨタ自動車(7203)は宇宙航空研究開発機構(JAXA)や三菱重工業と連携し、有人の月面探査車「ルナクルーザー」を開発している。

日米間で4月、アルテミス計画の一環として日本が開発した有人月面探査車を月に送ると合意文書に明記された。

月面は放射線が降り注ぎ温度がマイナス170〜120℃にもなる過酷な環境だ。ミッション期間は無人で年300日超、有人で約1カ月を計画。クルー2人が探査車内で宇宙服を着ない生活を想定する。

鍵になる技術の1つが、「再生型燃料電池」だ。月面では昼が2週間、夜が2週間続く。日照時には水と太陽光を使って水素と酸素を生成・貯蔵し、夜間は燃料電池で発電する仕組みだ。水の調達も月面でできれば、エネルギーの「地産地消」も実現することになる。

三菱重は「ルナクルーザー」に対し、国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」の建設や補給で蓄積した与圧構造技術などで協力する。

月面探査車ではほかにもスタートアップ、ダイモン(東京・大田)が開発する無人探査車「YAOKI」が今冬計画される月面探査プロジェクトに搭載される予定だ。

月面での水資源の発見を見越し動き出したのが高砂熱学工業だ。同社は月面で採取した水から水素と酸素が生成できる「月面用水電解装置」を世界で初めて開発した。水素はロケットなどの燃料になり酸素は人の月面生活に利用できる。

さらに今年1月に月面着陸に成功したJAXAの探査機「SLIM(スリム)」を撮影したロボットをタカラトミーやソニーグループが開発するなど月面ビジネスの参入企業は拡大している。

(勝野杏美、小池颯、編集委員 小玉祥司、岸田幸子、門岡春花、小田浩靖、井澤真志が担当した。グラフィックスは田口寿一)

[日経ヴェリタス2024年5月12日号]

【関連記事】

日経記事2024.05.12より引用

</picture>

</picture>