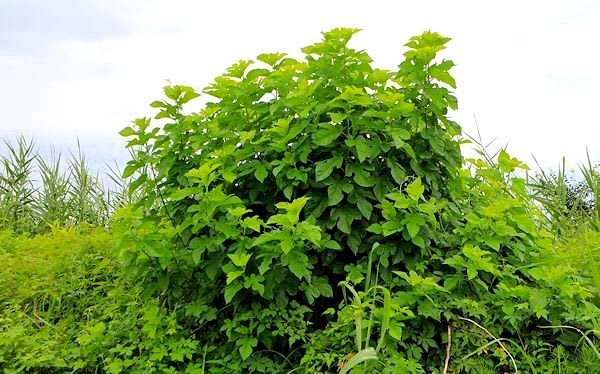

堤の上の桑の木に遠い日の思い甦り

たぶん私が3歳の頃だったと思います。誰かが鉄の鍋で繭を煮て、座繰りとよばれる木製の歯車のついた素朴な機械を手で回しながら絹糸を繭からとっていました。かすかな蚕のさなぎの匂いがして鉄の鍋の中の繭がくるくる回りながら細い糸が繭から引き出されて木の枠に巻き取られているのです。母だったかな 祖母だったかな、糸をとっているその様子がほんとにかすかなんですけど懐かしく思い出されたのです。

私が4歳の頃でしょうか、集落のはずれの流れの急な所に大きな水車のついた繭から絹糸をとる小さな製糸工場が出来て母達や集落の娘達が一緒になって繭から絹糸をとっていました。母を訪ねて工場を訪れて見ると繭を煮る湯気の熱気の中で母達は熱心の糸をとっていました。

女工哀史という言葉がありますね。貧しい農家の娘達が大きな製糸工場に金で売られるようにして集められ過酷な労働をさせられた悲しい物語りを言うんでしょうね。娘達は厳しい監視のなかで寄宿舎に入れられ外出もままならず「出るに出られぬ籠の鳥」などと歌われていました。厳しい環境のなかでの厳しい労働で結核などにかかり村に返された者も少なくなかったと聞いています。当時結核は労咳などと言われる不治の病いでした。

でも、集落の製糸工場で働いていた母達や娘達の姿は真剣でしたけどみんな一緒に糸をとる喜びで生き生きしていたように思います。女工哀史とは趣きが違う工場(こうば)のようでした。

5歳の頃私の家は父の仕事で集落を離れサラリーマンの生活をするようになり養蚕や製糸の仕事から離れ私の記憶から消えました。

そして私が13歳の頃父は再び集落に帰り農業をやるようになりました。当時の農村はいま考えると本当に貧しい生活でした。食事と言えば主食のご飯は「かてめし」といって大根の葉を乾燥したものを細かく刻んで一緒に炊いたもの、米より大根の葉のほうが多いくらいのまずい主食で、たんぱく質は子どもが川で穫ってきたカジカやウグイなど川魚、それにはらわたがやわらかくなって匂いのするような塩鰯を「しょいっこあきんど」などと呼ばれる行商人がらたまに買うのが大きなご馳走だったのです。

子どもの履き物と言えば「あしなか」と呼ばれる足裏の半分ほどの藁草履を履いて遊んでいました。学校に行く時はゴム製の短靴を履きましたけど足の裏の皮が厚くなっていて裸足で砂利道をあるっても平気でした。

居間は囲炉裏を囲んで藁を編んで作った筵の上で生活しておりました。でも正月とかお盆とか祭りには畳が敷かれそれはそれはリッチな気分になるのでした。

家の居間には10燭光と呼ばれる電灯(10Wくらい)がひとつ、それに真空管ラジオ1つ。煮炊きや冬にの暖房は囲炉裏で焚く薪の火で、炬燵には囲炉裏で出来た「おき」(燃えた残りの赤い炭火)を入れていました。

当時は農家の大きな現金収入としてどの家でも養蚕(蚕を飼って繭をとる)をやっていて、畑や緩やかな山の斜面などにはは蚕のための桑が植えられていました。

桑の葉が大きくなる頃種紙と言われる厚い紙に蚕の卵が産みつけられてるものを購入して蚕を飼い始めるのです。どういう分けでしょうか私の家では母が中心になって養蚕の指揮をとりみんなが忙しく働きました。

蚕が大きくなるにしたがって家の中は座敷と寝間と居間をのぞいて蚕を育てる棚でいっぱいになります。蚕の食べる桑の量も多くなります。桑畑から家族全員が桑の葉を取って籠に入れ運びました、蚕の出す桑の食べかすや糞も絶えず取り替えて清潔にしなければなりません。蚕はは昆虫ですから殺虫剤は使えません。蚕のいる間は蠅は家の中いっぱいになります。蚕が繭を作るまで養蚕は戦争のように忙しいのです。

収穫した輝くように美しい純白の繭、それを見る母の姿は喜びに輝いていました。その繭を大きな袋にいれて「かんけんじょ」(どんな漢字でかくのか分かりません)に持って行き等級を決め重さを計って記録してもらうのです。

私が21歳の頃、村に養蚕を指導する若い方がお出でになって巡回指導されるようになりました。24~25歳の方でした。私の家にやって来ると蚕の様子を見て母にそれなりの助言をすると、囲炉裏端の筵をしいたむさ苦しい場所で私にいろんなことを教えてくれるのです。小説のこと映画のこと新しい時代の考え方のこと、そして巡回して得た村々のいろんなニュースなど、私はわくわくしながら話を聞き会話するのです。ちょっと酸っぱくなりかけたくあんなどかじりながら安い茶などを飲みながら話し合うひとときはわたしにとってはすばらしい楽しいひとときでした。

そんな私の貧しい生活でしたけど、でもそれが私の青春でした。もんぺをはいて日焼けした顔の娘達は美しくまぶしかったし、養蚕の指導員の方とお茶を飲みながらのひとときも楽しかったし、もちろん苦しいこと、惑い悩み時には絶望するようなこともありましたけど、やっぱり青春は輝いていたなといまは思うのです。

桑の木から思い出が甦り思わず駄文を書いてしまいました。もしここまで駄文を読んでくださった方がいっらしゃったら深くお礼を申しあげ、そして駄文を書いて投稿したことをお詫びいたします。有り難うございました。そしてごめんなさい。