今年、京都の旅も3回目を数える。

1、2回目の「京都の街あれこれ」を引き継いで今回第6弾となった。

京都駅を降りてコンコースを歩いて行くと今回の旅の目的「祇園祭」の

山鉾のミニチュア展示を早速発見。

これを見ながらにわか勉強をして旅のスタートを切った。

四条通りからちょっと室町通りに入った所に祇園祭だけの京みやげ店を見つけた。

京都の暑さから一時涼を求めて入ってみた。

ここで驚いたことは店内に井戸があったこと。

京都の命は水。

京都は水が豊富で井戸には神様がいると思っている。

室町通りの鶏鉾近くに「八橋検校 道場の跡」記念碑を発見。

このあたりは箏曲「八橋流(後の生田流・山田流)」の創始として近代箏曲の祖と言われる

八橋検校(慶長19年~貞享2年)の道場があった旧跡です。

綾傘鉾が建てられている綾小路通りで今度は「本居宣長 修学の地」の碑を見つけた。

本当に京都は街、通りを歩くと歴史に遭遇する。

1200年の都を歩くのはすごく楽しい。

またまたすごい人と出会ってしまった。

このお店は綾小路通りに面した仏具屋さん。

数年前の祇園祭のポスターを見つけて写真を撮っていたら、

美人の愛想の良い奥さんに声を掛けられた。

このポスターの稚児人形の左に写っているのがこの人ヨ!(奥さんのご主人)。

この人はすごいのヨと言われた。

どうやら函谷鉾(かんこぼこ)の大幹部みたいだ。

帰宅後BSTV「函谷鉾の特集」を見ていたらこのご主人が登場してビックリした。

さらにこの奥さんから貴重なご案内を聞いた。

この仏具屋さんからさらに綾小路通を西入に行くと、

TVでも幾度も見た重要文化財の「杉本家住宅」があり、

時間があったら行ってみたらどうですか?と。

この奥さんは本当に親切丁寧な人だ。

杉本家は寛保3年(1743年)奈良屋の屋号を持って烏丸四条下ルに呉服商を創業。

昭和4年(1767年)現在地に移った。

京呉服を仕入れて関東地方で販売する他国店持京商人として繁栄した。

現在は主屋は元治元年(1864年)の大火後に再建され、

棟礼によれば明治3年(1870年)4月23日に上棟。

主屋は表通りに面する店舗部と裏の居室部を玄関でつなぐ表屋造り方式。

京格子に出格子、大戸、大矢来、つし二階に開けた土塗りのむしこ窓、

すべてが昔ながらの典型的な平格子のたたずまいで町屋としては京都最大規模だ。

京都の住所はとにかく長い。

街の通りが基盤の目になっており、それぞれの通りの名を使い、

東、西に入ル、南北は下ル上ガルで表現する。

それにしてもこの住居標識は古い。

ひょっとして戦前のものではないか。

下京区の漢字が旧漢字。

そして仁丹のマークが入っているのは古い証拠だ。

杉本家住宅の辺りを歩いていると風情のある路地に遭遇。

この通りを「膏薬辻子(こうやくのずし)」という。

膏薬辻子とは四条通りから中ほどで折れ曲がり綾小路通りまでを走るこの細い道の名称。

この地域は皇后を何代も輩出した大納言藤原公任の邸宅である四条宮のあった場所である。

こんな歴史的路地にも雰囲気のある宿(宿きらまち)があるのだから、やはり京都の街は奥深い。

シンボルツリーが遠くから目に付いた。

この膏薬辻子には町のルール(式目)があるようだ。

どこの町でもそうだが、日々の暮らしを通じて基本的な姿勢、防火、防犯、

辻子の保全などの日常の暮らしを通じて静かさや美しい街並の

風情ある住環境を守ろうという規則を街に貼ってある所がすごい。

今回の旅で出会った数少ない舞妓さん。

淡い青空色の着物が涼し気ですごく街に映えた。

ここは放下鉾のある新町通りの京都ならではの風景。

京都の街あれこれシリーズのPARTⅤにアップしてから、

京都の街を歩くと気になってしょうがないのがこの「いけず石」。

市内には数千個のいけず石があるという。

車両の進入による塀や外壁などへの接触、損傷を防ぐ庶民の知恵で

事故による揉め事を事前に回避することが遠回しに言い対立を避ける京都の流儀。

この様式は明治以降に普及したらしい。

無鄰菴の隣りにある風情ある懐石料亭の「瓢亭」。

400余年前に茶屋として創業した。

庭園を眺めながら個室で懐石料理を堪能できる。

そういえば瓢亭別館に朝がゆを食べに行ったっけ。(2017-12-28付ブログ参照)

真言宗智山派総本山の智積院の門を出るとそこは日本一長い竹垣の路地のある

超高級ホテル、フォーシーズンズホテル&ホテルレジデンスの入口の前に出る。

このホテルの詳細紹介は2020-11-28付ブログを見て下さい。

ANAクラウンプラザホテル京都と二条城の間、

堀川通りに面して堀川の清流を復活させた遊歩道がある。

堀川の歴史は約1200年前の平安造営時に運河として開削され、

主に大内裏造営のために北山連峰の豊富な木材資源の運搬路として利用された。

その後、堀川は物資の運搬の他、貯木場、農業用水や友禅染など

京の人々の暮らしや産業を支えてきた。

京都の街を歩いているとこのような文化的ポスターを多く見かける。

京都市京セラ美術館開館1周年記念展として7月17日(土)~9月12日(日)

「上村松園」展が開催されている。

これ見てみたいナー!

早朝散歩で神泉苑の後すぐ近くの二条陣屋(重要文化財・小川家住宅)に来た。

朝早いというのに門は開いており庭先まで入ることができた。

豊臣秀吉に仕えて伊予今治七万石の城主となった小川土佐守祐忠は

関ヶ原合戦に敗れて出家し、その長男・千橘が萬屋平右衛門と名乗って

この地で米穀商、両替商及び木薬を業とした。

この建物は寛文10年(1670年)頃に創建された。

当家は二条城や京都所司代に仕候する中小の大名の陣屋として、

また、京都奉行所の公事宿として利用された。

建物は隠し階段、武者隠しなど、忍者屋敷のような造りになっている。

早朝散歩をすると偶然意外なものと出くわす。

これが楽してやめられない理由の1つだ。

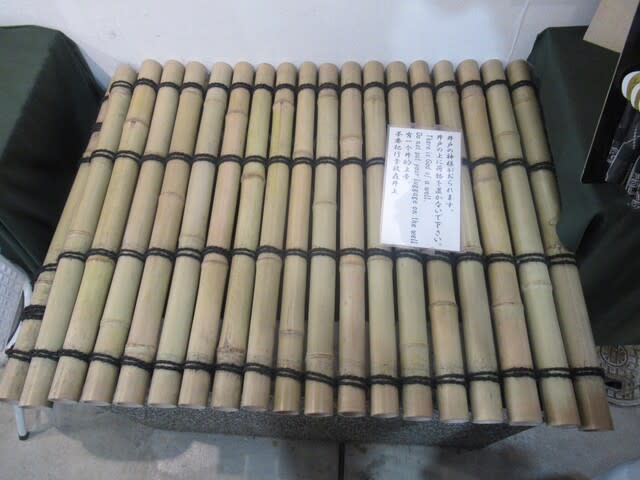

街の表通りを歩いていくと「おいけのロープ屋さん」という京都麻業(株)の前を通った。

こちらは麻糸、麻ロープの専門店のようで、神輿綱などを扱っているようだ。

店内を覗いてみるとなんと祇園祭用魔除け

山鉾曳綱(大麻)1m39.6万円、50m1本198万円など京都ならではの

特別なものを扱っているのがよくわかった。