まだまだ寒いですね。

******************************************

ブログ 「晴耕雨読 in 神鍋高原」

第488回(2024年2月5日(月)配信)・・・・・毎月第1第3月曜日配信予定

企業再生7つの鉄則 / 植田統 / ものづくり・工場改善 事業再生

******************************************

今回から新しいシリーズとして「事業再生」のシリーズを始めたいと思います。

コロナ禍が終わり、ほぼ通常状態に戻りましたが、企業はゼロゼロ融資の返済が始まっています。企業経営は苦労が多い面がありますね。そんな中で1年ほど前から勉強している「事業再生」に関する本を今後数冊ご紹介していきたいと思います。関係する本の中には経営改善計画の立て方などを記載したものもありますが、これらは省きます。

まず最初にご紹介するのは、上田統先生が書かれた「企業再生7つの鉄則」です。この本は日米の事業再生の11の成功事例事例と1つの失敗事例を紹介して、その中から成功につながる鉄則を抽出されたものです。

1.目次

序章 なぜ今、企業再生なのか

第1章 なぜ企業は危機に陥いるのか

第2章 日本の成功事例に学ぶ

第3章 アメリカのターンアラウンドの教訓

第4章 企業再生 7つの鉄則

第5章 <実践編>企業再生の障害をどう取り除くのか

第6章 危機に陥らないために何をすべきか

2.ポイント

日本とアメリカの事業再生事例から共通性があるとして抽出されたのが7つの鉄則ですが、この鉄則は説得性が高いものと思います。

①変革のリーダーとなるべき経営者を選ぶ

②経営危機の原因を究明する

③明確なビジョン・戦略を示す

④コスト・人員の削減を素早く実施する

⑤専門家を使い、法的仕組み、M&Aを使いこなす

⑥組織整備と人事を行う

⑦社員の意識を改革する

これらの鉄則は、読めばわかるところもありますが、しかし体に染みついたものでないといけません。体に染みついたものでないと実践ができません。その点から、第2章と第3章をしっかり読み込んでおく必要があります。その結論がこの7つの鉄則になります。

事業再生はこの鉄則に尽きるのではないでしょうか。

3.データ

著者 :上田統

出版社 :日本経済新聞社

出版年 :2011年

ページ数:288p

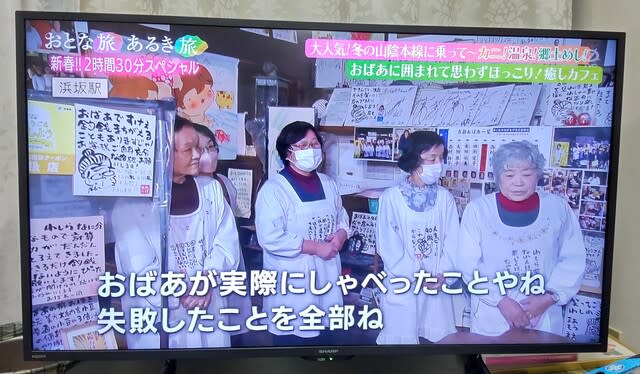

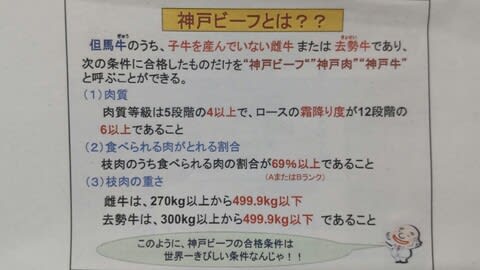

外観