何の花かわかりますか?

答えはジャガイモの花です。

数時間前にジャガイモ掘りをしていました。明日もジャガイモ掘りです。

******************************************

ブログ 「晴耕雨読 in 神鍋高原」

第481回(2023年7月17日(月)配信)・・・・・毎月第1第3月曜日配信予定

農業で利益を出し続ける7つのルール / 澤浦彰治 / ものづくり・工場改善 農業

******************************************

はじめに

今回は、澤浦彰治さんの「小さく始めて農業で利益を出し続ける7つのルール」という本をご紹介したいと思います。(本の出版時の記載では)群馬県で4つの農業企業の代表をされており、売り上げ合計は約20億になります。当初は大変苦労されましたが、売り上げ合計約20億を達成されるまでの苦労と成長の記録がこの本になるかと思います。

しかし、この本をピックアップした理由は、群馬県中小企業家同友会副代表理事をされていることからも分かりますが、農業に関する経営的な視点がよく出ていると思うからです。

目次

いつものように、内容を概観するため目次のタイトルを以下に書き出しました。

イントロダクション なぜ小さな家族農業が、売り上げ20億の会社に成長できたのか

ルール1 はじめての人が利益を出すために、成功者に共通するコツを学ぶ

ルール2 作物を商品化することで、利益は生まれる

ルール3 農家ならではの食品加工をすることで、利益率を高める

ルール4 経営規模に合った自分のお客をつくる

ルール5 できる農家は毎日欠かさず日記をつけている

ルール6 手元資金があっても、設備資金は借金をする

ルール7 個人と組織を活かす「方針管理手順」で、利益を出し続ける

目次の分析

内部構造は、イントロダクションとルールの2つに分かれ、重点はやはりルールにあると思います。そのルールの1~7について、経営的な視点で見ると以下のような分野に関係すると思われます。

ルール1 経営全般

ルール2 6次産業化の生産

ルール3 6次産業化の加工・製造

ルール4 6次産業化の流通・販売

ルール5 ISOの記録・PDCAのCAに関係

ルール6 財務

ルール7 経営理念・組織

各ルールのポイント

ルール1~7のそれぞれの項目について、特に重要と考えられるポイントとページを書き出してみました。

ルール1 089p 種をまく前に売る

077p 栽培技術と管理技術

088p 販売を考えて生産に打ち込む

ルール2 118p 農産物の6つの価値を考えようーーートータル価値の創造

ルール3 128p 相場による価格形成から安定価格にする

132p 最初はお金をかけなくてもできる

ルール4 165p 規模に合った顧客は必ず存在する

ルール5 170p 駄農と篤農家の違いは日記をつけるかどうか

177p パートさんの目を自分のものとする

ルール6 ページ無 農業は他産業と比べて現金商売でないために最初は資金が出ていくばかりで、

場合によっては突然、ヒョウ害や台風被害に遭う可能性がある。

ルール7 204p 経営スタイルを変える

211p 組織づくり

219p 経営方針書

おわりに

農業で成功をされる方が増えてきているように思います。お一人の成功談よりも、多くの成功者に共通する内容があればそれが重要ポイントとなります。そんな重要ポイントが書かれていると思い、この本をご紹介しています。その中から、私の考える超重要ポイントを書き出してみました。本を読まれる場合には参考にしていただけたらと思います。

井上直久

我が家のベランダでサボテンの花が咲きました。

******************************************

ブログ 「晴耕雨読 in 神鍋高原」

第480回(2023年7月3(月)配信)・・・・・毎月第1第3月曜日配信予定

上垣守国養蚕記念館 / ものづくり・工場改善 但馬産業博物館

******************************************

但馬の産業に関係する記念館などを紹介する3回シリーズを始めます。

1回目が、養蚕

2回目が、但馬牛

3回目が、但馬杜氏

になります。

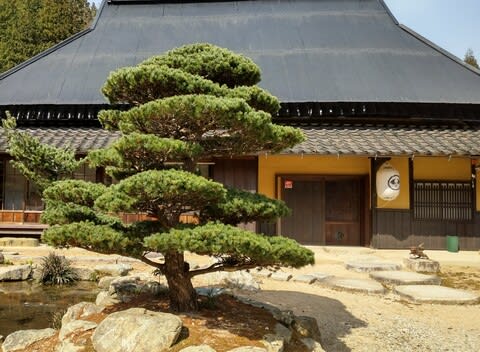

今回の1回目は養蚕についてで、但馬で養蚕を盛んにされた養父市大屋町蔵垣の上垣守国養蚕記念館に見学に行ってきました。

はじめに

蔵垣の部落の道にはこんなに大きなカイコのモニュメントが。

すぐに、上垣守国養蚕記念館は見つかりました。

この建物が上垣守国養蚕記念館です。

さあ、中へ。

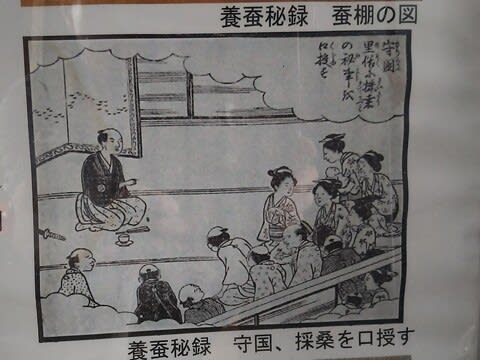

上垣守国翁

この方が上垣守国翁です。

年表にあるように、東北地方にカイコの卵を買い付けに行かれ、但馬に持って帰られました。

三丹(但馬、丹波、丹後)地方の蚕種の改善に効果があったようです。

そして、いろいろ工夫をされて、生産性を向上させ、

その工夫を他の人々に口授されました。

ノウハウを広く公開されているところが素晴らしいですね。

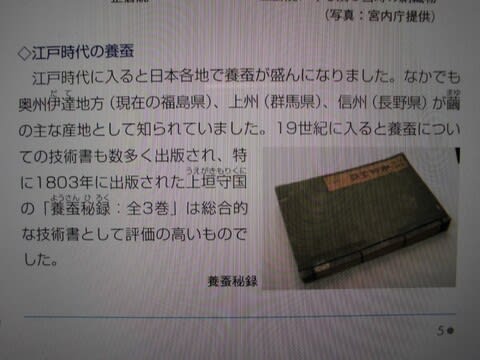

1803年には、養蚕秘録という本を出されました。

本の価値がどれほどのものか、写真の中に解説があります。

この本は、シーボルトがヨーロッパにわざわざ持って帰ったそうです。

フランスで翻訳されました。

こちらは、国立研究開発法人 農業生物資源研究所が出している

「カイコってすごい虫!」より。

記載がなされているところがすごい。

養蚕を特に但馬に広めたことで、明治時代になり、顕彰碑が建てられています。

題字は兵庫県知事によるものだそうです。

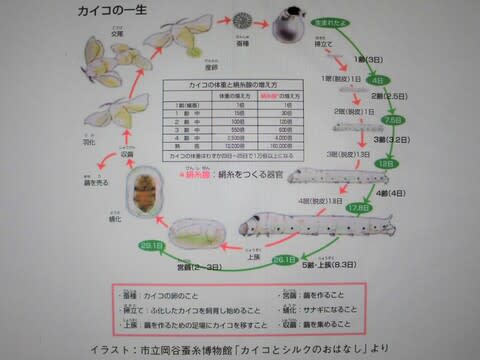

カイコが桑を食べて繭をつくる

まずカイコの一生を先ほどの本から引用しました。

カイコを

給桑台に乗せ

桑を与えます

こちらは桑の拡大写真(実家でもカイコを飼っていましたのでなつかしい)

カイコは5回脱皮し、体重は10000倍にもなり、下のような寝床で

繭をつくります。

こちらが取り出した繭

繭からとれた真綿だそうです。

カイコ飼育の建物

現在は、温度と湿度はエアコン後管理可能なためでしょうか、下の写真の

飼育所で飼育されているようです。

昔は大変でした。温度は25度程度にキープする必要があり、

湿度も管理する必要があり、建屋の屋根に小さな屋根があり、

空気抜きになっています。

空気抜きを裏側から見ています。

製糸用の機械

糸くり機:繭から糸を取り出す道具

経台(へだい):何をするか不明

つむぎ車:糸に撚りをかけたり、機織りの縦糸とする糸を巻き取るのに使う

手動の回転車

上記のつむぎ車のシステム全体

最後に

記念館を出て、お墓にも参ってきました。

墓までの道と墓周辺はきれいに掃除がされており、蔵垣の皆さん

ご苦労様です。

井上直久

(記載をわかりやすくするため、簡略化などしています。)

先日、京都府長岡京市の柳谷観音に行ってきました。

紫陽花で有名で、境内に色いろな色の紫陽花が咲いていました。

とてもきれいでした。

******************************************

ブログ 「晴耕雨読 in 神鍋高原」

第479回(2023年6月19(月)配信)・・・・・毎月第1第3月曜日配信予定

農で1200万円! 西田栄喜 / ものづくり・工場改善 農業

******************************************

はじめに

今回は西田栄喜さんの「農で1200万円!」という本を紹介します。

西田さんは石川県で菜園生活「風来」を経営され、農業でしっかりと儲けておられます。

農業で儲けることがなかなか難しい中で、なぜそれが可能なのかを読み解いていきたいと思います。

本のサブタイトルは、日本一小さい農家が明かす「脱サラ農業」初めの一歩、です。

まとめ

書かれていることをまとめると、まさに「逆算の農業」と言えます。140p。

利益がこれだけほしいという前提があり、今の利益率を考えると売上げがいくら必要になるかわかりますが、この売上の達成は難しいのですが、利益率を上げながら(経費を下げながら)売上げ(単価と数量)も上げる方法を考えて実行する。これが「逆算の農業」になります。

そうすると、ポイントは、

①経費を抑える方法は何か

②利益率の高い商品や販売方法は何か

③利益率の高い商品や販売方法が決まった後での売上アップの方法は何か

になります。以下でポイントの詳細を記載します。

その前に、経費の実態などを記載します。

農業で十分な利益を上げるのが難しいということが65pから解説してあります。販売価格100円の野菜では、農家に支払われるのが46円、そのうちの農業経費は約7割(32円)かかるので、農家の純利益は14円となります。キャベツの小売価格を200円とすると、キャベツ一玉当たりの農家の純利益は28円となり、日本の農家の平均年収が200万円ですので、キャベツでその金額に達するには9万5000玉を卸さなければいけません。これは大変です。

そこで、どうするのか。農業経費ではない100円の中に入っている流通経費をまるまる自分のものにしたら(直売したら)、農家の純利益は68円となり、これだけで市場に出すより約5倍の利益になります。

個別のポイント

①経費を抑える方法は何か

人を雇わない ⇨ 63pの人を雇用しない家族経営へ

高額な農業機械を買わない ⇨ 67pの3万円の家庭菜園用機械へ

肥料を使わない ⇨ 84pの炭素循環農法へ

②利益率の高い商品や販売方法は何か

直販にする ⇨ 「まとめ」の項目で記載済み

漬物を売る ⇨ 97pの漬物は買う時代へ

お菓子を売る ⇨ 100p、105pの洋菓子か?和菓子か?へ

③利益率の高い商品や販売方法が決まった後での売上げアップの方法は

ついで買いを誘う ⇨ 32pの6次産業化でついで買いを誘うへ

野菜セットの販売にする ⇨ 108pのセット販売で売上が大幅アップへ

HP・ブログでお金をかけずに宣伝する ⇨ 115pの風来式120%ネット活用術へ

目次

いつものように目次を記載します。

はじめに 借金、補助金、農薬、肥料、ロス、大農地、高額機械、宣伝費すべてなしで、なぜ1200万円かせげるのか?

プロローグ 初期投資143万円、借金ゼロで帰農!なぜ「また食べたい」と全国から注文が殺到するのか?

PERT1 小予算から農をベースに起農する5つの戦略

PERT2 「スモールメリット」でリスク最小・効果最大限!「日本一小さい」を武器にする

PERT3 風来式「栽培・加工・直売・教室」の技術一挙公開

PERT4 「小さい農」はじめの一歩

PERT5 「農」でパラダイムシフトを起こす

余談

ちなみにこのブログ名は「晴耕雨読 in 神鍋高原」ですが、77pには雨の日には農作業を休んで、晴耕雨読ならぬ「晴耕雨漬け」と漬物を漬ける集中日したりしています。という記載が有り親しみを覚えました。

データ

著者 :西田栄喜

出版社 :ダイヤモンド社

出版年 :2016年

ページ数:254p

定価 :本体1500円+税

外観 :

井上直久

とってもきれいな色です。

散歩中に、近所のお家の庭のツバキをパシャ。

******************************************

ブログ 「晴耕雨読 in 神鍋高原」

第475回(2023年4月17(月)配信)・・・・・毎月第1第3月曜日配信予定

2.5日もかかる我が家の「雪囲い」組み立て / 技術者の工場見学

******************************************

NHKで「解体キングダム」という番組が始まっています。1回目がビルの解体、2回目が鉄塔の解体でした。その番組を見て、今回は、冬が終わって役目を終えた我が家の「雪囲い」を解体した写真をお見せしたいと思います。

この雪囲い、昔から持っている木材で昔からやっている方法で組立てており、とにかく大変です。家内の助けを借りて組立てに約2.5日かかります。大変な重労働なのですが、それだけに一種のものづくりと捉えていただいてもいいかもしれません。また、組立てに約2.5日かかるのに対して、分解は約0.5日と短時間で済み、分解順に並んだ写真を逆に並べております。つまり、組み立て順です。

0.雪囲いをするアララギの木

雪囲いをする木を私達は「アララギ」と呼んでいますが、一般的には「イチイ」の木のようです。高さは約4mくらいでしょうか。なかなか立派な木で、庭の土盛りがされた上に植えられていますので、思った以上に高く見えます。

1 アララギの周辺に木の支柱を12本立てます。

木の支柱の根元の太さは10cmから15cm。長さは6mくらいでしょうか(長さを測ったことがありませんので、機会があれば測ってみるようにします。)。この支柱をまず3本、形状が正三角形に近い状態に組み、アララギを上から見ると360度ですので、120度毎に分割します。

更に3本の支柱の最初の支柱間に入れてアララギを上から見て60度毎に分割します。最後に6本の支柱を間に追加して、合計12本にすると、アララギを上から見て30度毎に分割できます。支柱の間隔は30度になります。(12本の支柱の根元の位置を結んで合計すると約27歩、歩幅0.7mとすると、約19m。アララギを上から見て19mの長さの円を描いていることになります。)

三角形の頂点の支柱が交わる部分でロープでくくります。支柱1本でも大変な重量で、12本の支柱をアララギに立てかけるだけでも、大変な重労働で、それだけで大変疲れてしまいます。

写真では、前面の5本の支柱が見えています。

(尚、以下の写真では、組み立てに使用する梯子が写り込んでいますが、気にしないでください。)

2.12本の補助支柱を立てます。

12本の支柱の間に、12本の補助支柱を立て、補助支柱の先端を支柱に括り付けます。補助支柱の木の太さと長さは、支柱よりも細く短いものです。この作業はわりかし簡単です。

24本の支柱になったので、支柱間の間隔がだいぶ狭くなってきているので、雪囲いの役に立ちそうに見えますが、まだまだ工程の途中です。ここまでで一日目が終了でしょうか。ただし、支柱・補助支柱の保管場所からの運搬の時間や、組み立ての事前の準備等の時間は含んでいませんので。

(3の横木が並べられて準備されています。)

3.横木を渡します。

支柱・補助支柱の地面に近い部分の間隔は広いので、この部分の雪囲い機能を強化するため約30本程度の横木を水平に支柱・補助支柱に括り付けます。12本の支柱間に横木を渡すと12本になりますが、横木は高さの違う場所に三段にしていますので、概算で12本(一番下の1段目)+12本(中段の2段目)+6本(一番上の3段目)の30本です。

この作業は、とにかく横木を支柱に結び付ける時間が結構かかります。

4.ネット(網)をかけます。

6枚の目の細かい青色のネット(網)を支柱・補助支柱・横木の上にかけていきます。ただかけただけでは雪の重みがアララギにかかるので、ネット(網)をピンと張りながらインシュロックタイで支柱・補助支柱・横木に括り付けていきます。貼り付けるイメージかもしれませんが。ピンと張らないと雪の重みがアララギにかかるし、雪の重みでネット(網)が伸びるので、とにかくピンと張るようにしています。(写真は雪が積もって融けた後の4月の写真ですので、ネットは雪の重みで伸びています。)これでアララギに雪がかかることを防ぐことができます。

横木と取り付けと、ネット(網)の取り付けが2日目の作業でしょうか。

5.シカの侵入対策

最後に、下部はネット(網)がかかっていないので、場合によってはシカが木の下に入り込んでくることがあるので、シカが木の下に入らないようロープなどで対策します。

やっとこれで出来上がりです。実際は、梯子やロープやその他の道具をかたずけてやっと一息です。

(木と木をロープで結んでいるところがわかりにくいですね、後日、追加するようにします。)

井上直久

自宅の近くのお家のさくらの花が咲きました。

空も雲一つなく真っ青です。

******************************************

ブログ 「晴耕雨読 in 神鍋高原」

第474回(2023年4月3(月)配信)・・・・・毎月第1第3月曜日配信予定

古民家旅館 雲海の宿 月星亭 / 足立泰司 / ものづくり・工場改善 会社編

******************************************

今回は5年もの歳月をかけて古民家を旅館に大改造された足立泰司さんをご紹介したいと思います。

◆古民家を大改造中

足立さんと初めてお会いしたのは2019年6月8日。実家の松の木が大きくて素晴らしいとほめていただきました。聞けば、造園業をされており木については大変お詳しいとのこと。さらに聞くと、東京の町田市に住んでおられるが、今は、故郷である但馬の古民家を大改造中で旅館にされるとのこと。造園業や建物の改造に興味があった私は大改造現場を早速見せていただきました。

見せていただいた古民家は竹田城に近い朝来市山東町迫間にありました。江戸時代に建てられたものでかなり古く、現場を見てこれを改造するんですかと思わず聞きたくなりそうなほど、その改造の大変さが感じられました。

↓ 大改造中の屋内①

・・・畳は無く、脚立が立ち、工具等が散乱し、工事中です

↓ 大改造中の屋内②

・・・庭も工事中で整備されておらず、障子の紙も貼られていません

◆過去の様子と現在の様子の比較

今回、5年の歳月をかけ、さらにコロナ禍を乗り越えられて、古民家の大改造を達成され、

「古民家旅館亭 雲海の宿 月星亭」を開業

されました。同時にお食事処も開業されています。

その苦闘の様子がわかりやすいように、2019年当時の様子(大改造開始から1年目)と完成した現在の2023年の様子を比較してご紹介したいと思います。

①建物の正面の様子

⇩建物の雰囲気は変わりませんが、玄関の石畳ができて、提灯が掲げられ、

松の木の根元が庭らしくなっています⇩

②室内からの庭の眺め

⇩障子には紙が貼られ、

ガラス越しに見える庭もきれいに整備されました⇩

③趣のある丸い窓

⇩丸い窓(こんな窓がまだ残っているんですね)には障子が取り付けられ、

幻想的な雰囲気になりました。⇩

④囲炉裏周辺

⇩暖炉の備品も取り付けられ、周囲に屏風が置かれ、

楽しく歓談できる素敵な雰囲気になっています。⇩

◆自慢は露天風呂

最初の訪問時に一番びっくりしたのは、大きな岩がくり抜かれて屋外にドカンと置かれており、何をされるのですかと聞くと露天風呂にされるとのこと。その時は、どんな風になるのか全く想像もできませんでしたが、自慢の露天風呂ができていました。右上のお湯の出口の石が個性的です。

こちらはお庭の灯篭です。人の背丈以上でとにかく大きいです。足立さんは庭師をされていた関係で、木や石やを常に扱っておられました。

灯篭の後方の庭からの眺めも素晴らしいです。

◆お食事処もやっています

旅館は一棟貸しで、寝室2部屋や囲炉裏付きの居間があり、室内風呂と露天風呂が利用できます。8名までの利用が可能です。とにかく、周囲の自然環境と調和した、落ち着ける古民家旅館に仕上がっています。

予約は 古民家旅館 雲海の宿 月星亭

079-666-8155 へ

朝来市山東町迫間字大林213番1

(竹田城と雲海を見ることのできる場所まではすぐそこです)

お食事処もやっておられます。自家製の野菜をふんだんに使ったお昼の「おまかせランチ」(1480円)は要予約で1日15食限定になります。定休日は月曜と火曜です。上の写真の石燈籠の右側にランチやっていますという旗が立っています。

↓ 建物全体の外観

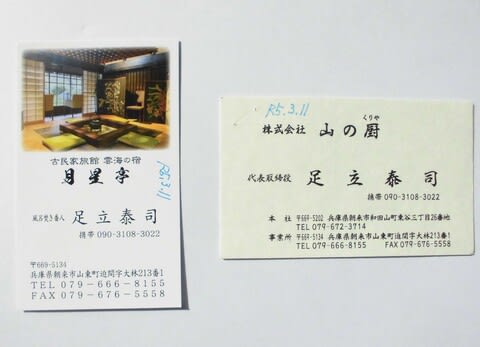

↓ あたらしくいただいた名刺

↓ おまかせランチの一例

(後日、ランチの写真を挿入予定です)

◆ご苦労様でした

コロナ前の2019年に最初に訪問させていただいたときは、とにかく改造の程度が大きくて大変そうで、いつ完成するのだろうかと思いましたが、コロナ禍を乗り越えて今回ついに完成されました。

初志貫徹!

大変ご苦労様でした。

井上直久