毎朝の徘徊は辛いものがあります。

師走は残り紅葉と初冠雪が狙いですが、

こたつに入って本を読む(開く)のもええもんです。

先日も4冊借りてきました。

司馬遼太郎 街道をゆく 朝日新聞

池田雅雄 野見宿禰と大和出雲 彩流社

藤田 浩 大和路百景 編集工房あゆみ

藤田 浩 大和路花紀行 日本カメラ社

写真集は楽です。1時間もあれば終ります。

写真と解説をかわるがわる読んでいたら、

4ページ分の解説が欠落していました。

装丁ミスではなくて、修理(本の)時に欠落のまま綴じたのでしょう。

11月17日のブログで

『池田雅雄先生が45年ほど前に野見宿禰の出雲出身は、実は桜井の出雲村のことではないか、と言われてから

伝承、口承、昔からの生産などを検証して桜井の出雲村にたどり着きました。』

と書きましたが、

池田雅雄氏の研究内容が2番目に表した本です。

和尚は想像で出雲から大和に移り住んだ、と書きましたが

それは逆で、大和の出雲族が島根に移り住んだのではないかと言うことです。

島根の出雲と大和の出雲の繁栄時期が150年以上ずれています。

大和の出雲の方が古いのです。

文化は高い方から低い方に人と共に流れます。

国家が出来る前は出雲族は大和高原に住んでいたというのも

大和高原の各地にヤマタノオロチ伝説などが残っていることから推測されています。

先史時代は面白いもので、推理小説を書くような楽しみがあります。

一番いい例が邪馬台国です。

邪馬台国論争は全国入り乱れております。

それぞれの説を読んでみると、

なるほどと納得出来るものが多いのでやっかいです。

邪馬台国は大きく九州説と畿内説に分かれています。

魏志倭人伝の地名を考えると北九州に分がありますが、

考古学的発見を考えると畿内説になってきます。

決着することはないと思いますが、

都合のいい資料を繋ぎあわせていけば、

新しい比定地が出てくるかもしれません。

まさに推理小説を書くような面白さがあります。

専門内外から邪馬台国ほど多くのアプローチがあった歴史的事柄はないでしょう。

野見塚

五輪塔 野見塚にあったのを十二柱神社に移しました。

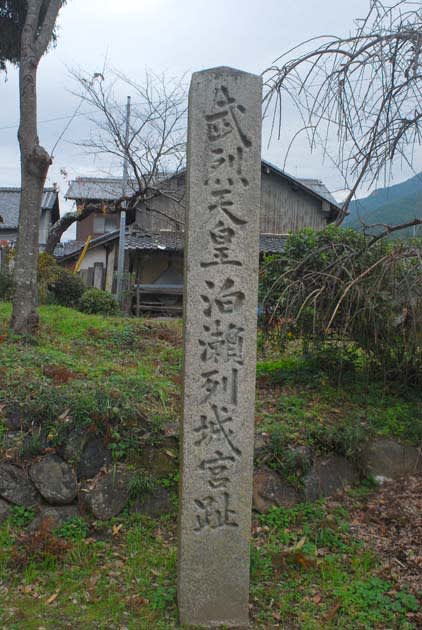

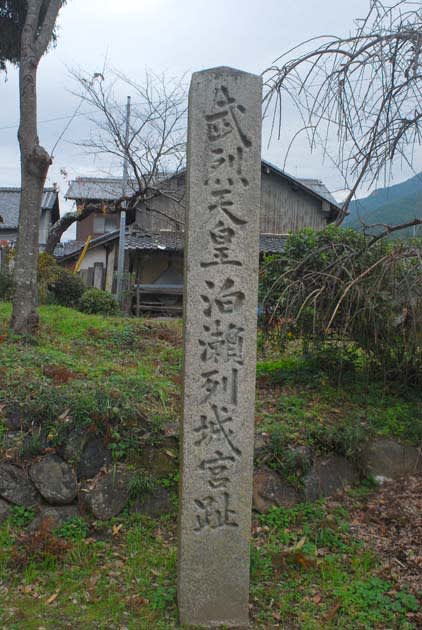

泊瀬列城宮(はつせのなみきのみや)武烈天皇の宮殿跡

書記では武烈天皇を極悪非道の天皇にしていますが、どうしてでしょう。

スサノオ神社