『今朝の天気』

(7:30頃)

今朝の温度(5:30) 室温 リビング:22.7、 洗面所:23.5、 湿度(リビング):23%

(昨日の外気温 東京、最高気温:25.5、最低気温:16.2

本日の予想気温 最高気温:27、最低気温:16)

昨日は予報どおり、東京は夏日となりました。今朝もベランダに出て花に水やりをしていると、日差しが暑く額に汗がにじんできました。今日は昨日以上に暑くなるようです。

さて、中国天台思想概要の続き(第3回)です。

昨日は暑さもあってか朝から軽い頭痛、こんな時期ですから、まさか!でしたが、今朝起きると治っていました。そんな時になおさら頭が痛くなるような記事ですが、いよいよ本日より本論に入っていきます。かなり難解です。興味のない方は無理せずパスすることをお勧めします。(その1、その2はカテゴリー「仏教思想」にて遡及できます。)

3.天台思想の概要

3.1.天台思想の真理

(1)大乗仏教思想と天台智顗の空観

①大乗仏教の「空」とは

それは、もろもろの存在があい関係しあって変動しているという事実に立脚しています。一口に言って「縁起」ということ。縁起ということは、いかなる存在も独立・固定の実体(我)を有しないということです。つまり無我である。ここから空という観念が生まれたのです。

空とは、有にしろ、無にしろ、一切の固定観の否定を意味します。非有非無(ひうひむ)・不生不滅(ふしょうふめつ)と称されるゆえんです。

永遠に実在している(有・生)という考え方をこえるとともに、実在しない(無・滅)という考え方をこえたところに、空ということがいわれるのです。

空なる真理を少し積極的に表現すれば、無限にして絶対の真理ということになるでしょう。

精神とか肉体というものは限定的・対立的なものによってではなく、そのような限定・対立をこえたもの(空)によってささえられているからです。この限定・対立をこえたものを少し積極的に表現すれば、無限・絶対なるものということになります。仏教では、これを「虚空(こくう、アーカーシャ)と表現します。

②天台智顗の空観

智顗は、『四教義(しきょうぎ)』にて、空・仮・中の「三締・三観(さんたいさんがん)」と、蔵・通・別・円の「四教」をあげていますが、これは天台法華思想の根底・起点が「空」の観念であることを示しています。

また、『法華玄義』にて、「絶を論ずるは、有門に約して明すなり。是の絶をも亦絶するは、空門に約して絶を明かすなり」として、真の絶対(絶対の絶対)は空に根ざすものと説いています。

(参考:小乗仏教における空の理解の誤りと真の空の理解 表3-1)

以下、空・仮・中の「三締・三観」、蔵・通・別・円の「四教」をとりあげ、天台智顗の空観を明らかにしていきます。

(2)「空・仮・中」(三諦)と「三観」

①従仮入空と従空入仮

智顗は、『摩訶止観』(巻第三上)にて、AB二相(現物の諸事物における自他・男女・親子・老若・生死・善悪・美醜・貧富等々の二相)の関係(相依・相関の縁起関係=仮)について説いています。(下表3-2参照)

②中道第一主義

智顗は、結果として、従仮入空にとどまらず、従空入仮になずまず、両観双存・双用(すいゆう)でなくてはならいないということ。つまりは、空と仮のいずれにもかたよらず、常に空仮相即の「中」を保持しなければならないということ。空に陥り現実活動の意欲を失ってもいけないが、仮にあって空を忘れてもいけないということを説いています。

つまり、「双遮双照(そうしゃそうしょう)」がこの中道第一主義にあたるとも説いています。

双遮双照とは、「双遮」と「双照」の両者を合わせたものであり、類似の言葉が種々あるが、簡単に「対揚(たいよう)」などとも呼びます。(下表3-3参照)

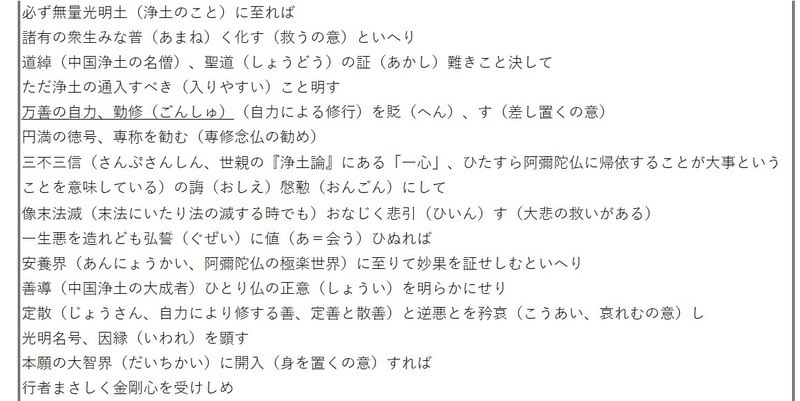

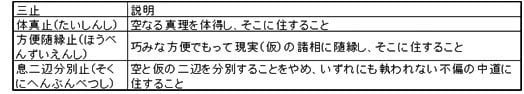

③智顗の止観・三観と三止

前述の従仮入空・従空入仮・中道第一主義は「三観」について述べられたものです。智顗はこれを止にも適用して、以下のように説いています。(下表3-4参照)

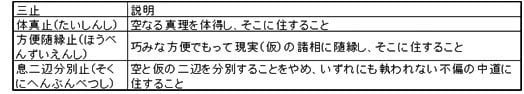

三止三観は、空・仮・中の真理の三様(三諦)を体験・実践の面からいいあらわしたもの。また、便宜上、段階を追って説かれているが、本来は同時(不次第)のものです。(下表3-5参照)

この三止三観を同時的・一体的につかむことを「円頓(えんどん)止観」、ないし「一心三観」といいます。

なお、「止観」とは、仏教真理習得のための実践法・修行法のことで、「止」と「観」の複合語です。(下表3-6参照)

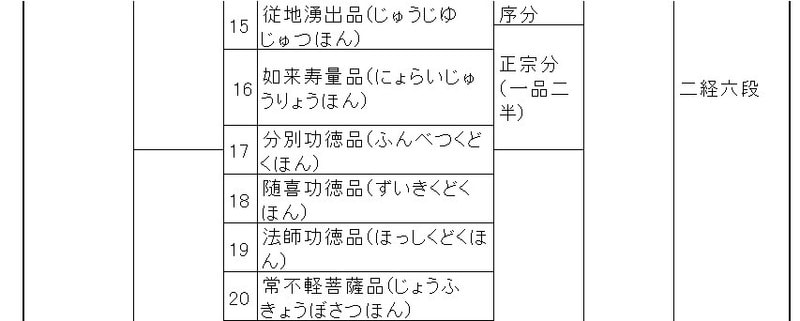

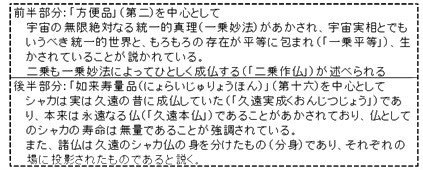

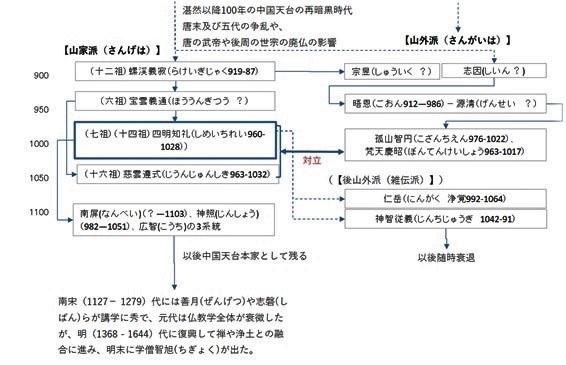

(3)全体システム-五時八教

中国には、インドで成立した仏教思想が経典として伝来してきたが、それは経典の成立年代・順序とは関係なく同時に入ってきました。このため、中国ではこれらの経典を整理し、内容の優劣をつける必要が生じたのです。この作業を教相判釈と呼びます。

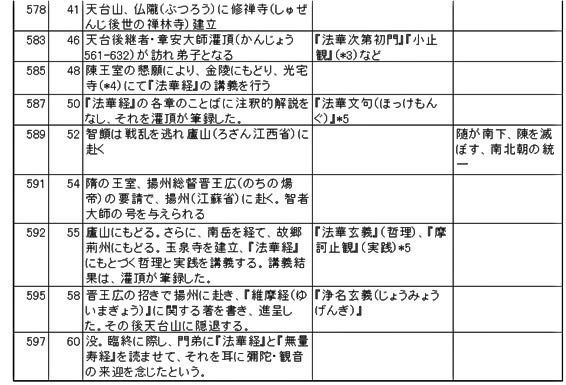

天台智顗は、この教相判釈の権威者であり、仏教の諸経教をシャカの説法の次第、順序にことよせて、五段階に配列しました。これを「五時」と言います。

さらに智顗は、八教(化法四教+化儀四教)という仏教思想の分類法を考案し、五時と融合した「五時八教」と一般的によばれる仏教真理の全体システムを確立しました。

①八教とは

智顗の八教は、前述の空・仮・中の基本カテゴリーを根幹として、仏教の諸思想を分類した「化法四教(けほうしきょう)」と、説法の方法・形式上の分類をした「化儀四教(けぎしきょう)」を合わせたもので、このうち化法四教と、化儀四教のうちの秘密教は智顗の独創によるものです。(下表3-7参照)

②化法四教-蔵・通・別・円-

智顗は化法四教にて、空・仮・中の基本カテゴリーを根幹として、仏教の諸思想を「蔵(ぞう)・通(つう)・別(べつ)・円(えん)」の4つに分類、真理の深さに応じてランク付けしました。その分類内容を整理すると以下のようになります。(表3-8)

③五時と八教の融合

智顗は彼の教相判釈として、経典の成立順を五時(『華厳経』・『阿含経』・『方等経』・『般若経』・『法華経』)にて解釈しました。さらに、これと八教を融合させました。(表3-9)

五時に沿って、八教との融合内容を以下に説明します。(表3-10)

本日はここまでです。

次回は「3.2.天台思想の世界観」についてです。よろしければ、引き続きお付き合いください。

(7:30頃)

今朝の温度(5:30) 室温 リビング:22.7、 洗面所:23.5、 湿度(リビング):23%

(昨日の外気温 東京、最高気温:25.5、最低気温:16.2

本日の予想気温 最高気温:27、最低気温:16)

昨日は予報どおり、東京は夏日となりました。今朝もベランダに出て花に水やりをしていると、日差しが暑く額に汗がにじんできました。今日は昨日以上に暑くなるようです。

さて、中国天台思想概要の続き(第3回)です。

昨日は暑さもあってか朝から軽い頭痛、こんな時期ですから、まさか!でしたが、今朝起きると治っていました。そんな時になおさら頭が痛くなるような記事ですが、いよいよ本日より本論に入っていきます。かなり難解です。興味のない方は無理せずパスすることをお勧めします。(その1、その2はカテゴリー「仏教思想」にて遡及できます。)

3.天台思想の概要

3.1.天台思想の真理

(1)大乗仏教思想と天台智顗の空観

①大乗仏教の「空」とは

それは、もろもろの存在があい関係しあって変動しているという事実に立脚しています。一口に言って「縁起」ということ。縁起ということは、いかなる存在も独立・固定の実体(我)を有しないということです。つまり無我である。ここから空という観念が生まれたのです。

空とは、有にしろ、無にしろ、一切の固定観の否定を意味します。非有非無(ひうひむ)・不生不滅(ふしょうふめつ)と称されるゆえんです。

永遠に実在している(有・生)という考え方をこえるとともに、実在しない(無・滅)という考え方をこえたところに、空ということがいわれるのです。

空なる真理を少し積極的に表現すれば、無限にして絶対の真理ということになるでしょう。

精神とか肉体というものは限定的・対立的なものによってではなく、そのような限定・対立をこえたもの(空)によってささえられているからです。この限定・対立をこえたものを少し積極的に表現すれば、無限・絶対なるものということになります。仏教では、これを「虚空(こくう、アーカーシャ)と表現します。

②天台智顗の空観

智顗は、『四教義(しきょうぎ)』にて、空・仮・中の「三締・三観(さんたいさんがん)」と、蔵・通・別・円の「四教」をあげていますが、これは天台法華思想の根底・起点が「空」の観念であることを示しています。

また、『法華玄義』にて、「絶を論ずるは、有門に約して明すなり。是の絶をも亦絶するは、空門に約して絶を明かすなり」として、真の絶対(絶対の絶対)は空に根ざすものと説いています。

(参考:小乗仏教における空の理解の誤りと真の空の理解 表3-1)

以下、空・仮・中の「三締・三観」、蔵・通・別・円の「四教」をとりあげ、天台智顗の空観を明らかにしていきます。

(2)「空・仮・中」(三諦)と「三観」

①従仮入空と従空入仮

智顗は、『摩訶止観』(巻第三上)にて、AB二相(現物の諸事物における自他・男女・親子・老若・生死・善悪・美醜・貧富等々の二相)の関係(相依・相関の縁起関係=仮)について説いています。(下表3-2参照)

②中道第一主義

智顗は、結果として、従仮入空にとどまらず、従空入仮になずまず、両観双存・双用(すいゆう)でなくてはならいないということ。つまりは、空と仮のいずれにもかたよらず、常に空仮相即の「中」を保持しなければならないということ。空に陥り現実活動の意欲を失ってもいけないが、仮にあって空を忘れてもいけないということを説いています。

つまり、「双遮双照(そうしゃそうしょう)」がこの中道第一主義にあたるとも説いています。

双遮双照とは、「双遮」と「双照」の両者を合わせたものであり、類似の言葉が種々あるが、簡単に「対揚(たいよう)」などとも呼びます。(下表3-3参照)

③智顗の止観・三観と三止

前述の従仮入空・従空入仮・中道第一主義は「三観」について述べられたものです。智顗はこれを止にも適用して、以下のように説いています。(下表3-4参照)

三止三観は、空・仮・中の真理の三様(三諦)を体験・実践の面からいいあらわしたもの。また、便宜上、段階を追って説かれているが、本来は同時(不次第)のものです。(下表3-5参照)

この三止三観を同時的・一体的につかむことを「円頓(えんどん)止観」、ないし「一心三観」といいます。

なお、「止観」とは、仏教真理習得のための実践法・修行法のことで、「止」と「観」の複合語です。(下表3-6参照)

(3)全体システム-五時八教

中国には、インドで成立した仏教思想が経典として伝来してきたが、それは経典の成立年代・順序とは関係なく同時に入ってきました。このため、中国ではこれらの経典を整理し、内容の優劣をつける必要が生じたのです。この作業を教相判釈と呼びます。

天台智顗は、この教相判釈の権威者であり、仏教の諸経教をシャカの説法の次第、順序にことよせて、五段階に配列しました。これを「五時」と言います。

さらに智顗は、八教(化法四教+化儀四教)という仏教思想の分類法を考案し、五時と融合した「五時八教」と一般的によばれる仏教真理の全体システムを確立しました。

①八教とは

智顗の八教は、前述の空・仮・中の基本カテゴリーを根幹として、仏教の諸思想を分類した「化法四教(けほうしきょう)」と、説法の方法・形式上の分類をした「化儀四教(けぎしきょう)」を合わせたもので、このうち化法四教と、化儀四教のうちの秘密教は智顗の独創によるものです。(下表3-7参照)

②化法四教-蔵・通・別・円-

智顗は化法四教にて、空・仮・中の基本カテゴリーを根幹として、仏教の諸思想を「蔵(ぞう)・通(つう)・別(べつ)・円(えん)」の4つに分類、真理の深さに応じてランク付けしました。その分類内容を整理すると以下のようになります。(表3-8)

③五時と八教の融合

智顗は彼の教相判釈として、経典の成立順を五時(『華厳経』・『阿含経』・『方等経』・『般若経』・『法華経』)にて解釈しました。さらに、これと八教を融合させました。(表3-9)

五時に沿って、八教との融合内容を以下に説明します。(表3-10)

本日はここまでです。

次回は「3.2.天台思想の世界観」についてです。よろしければ、引き続きお付き合いください。