また珍しい組み合わせを追加しました。

■下側の右

シリコン2個とパワーダイオードの不平行

LED2個より味のある感じ、面白い

■ゲルマニウムとシリコン、ゲルマニウムとパワーダイオードの平行

あったかい歪で結構歪む、歪の深い感じ

種類的には先程のと併せてこんな感じと思います。

音的には、同じシリコンでも色々あるので音が変わると思います。

後は、ODかDistortionかで歪量と質感が変わりますね。例えば先日の、OD/Distortion でシリコン平行ではODのまろやかな感じではなくて、テクノ系の歪のような硬い音が出ました。

使用する場所でも音が変わりますね。

💓結論書いてませんでした。

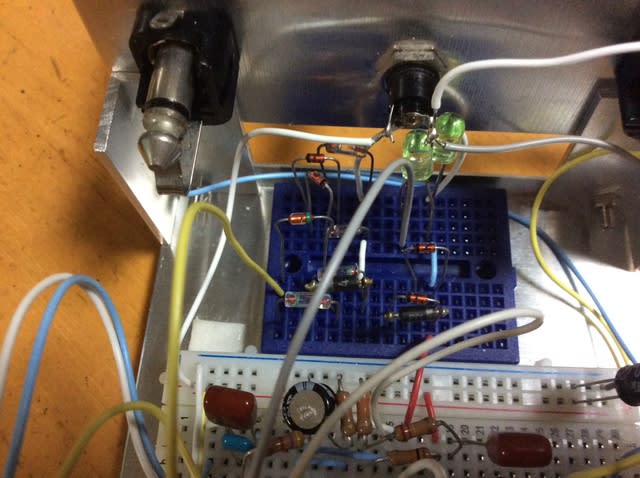

3inのOD1 は、5段切替のロータリースイッチを使いました。こちらは、ゲルマニウムとパワーダイオードが定番です。

シングルOD1 は、3段切替でダンブルとLEDのガバナーモードの定番と後どれかの選択ですね。