本日も江戸っ子の日にて、宜しくお付き合い願います。

「一週間は早いねぇ~ 。もう江戸っ子の日だぜ。本日もお仕事、励まさせて頂きやした。

家族は妻実家に帰省中なんで、夕方よりデスクワークに励みやすが、

あるテレビ番組に見入ってしまい、ちっと、サボり気味だぜ。

その番組は「教育」をテーマにしてやがる番組だった。

俺もボウズを育てる親の立場から、色々な現代の教育事情やなんか、

興味深く拝見させて頂いてやがった。簡単に、語る話題でもねぇけど、おめぇ、

人事だと思わず、聞き入りやした。俺がボウズの頃、教えてもらった 先生方には、

マジに感謝していやす。厳しくもあり、優しかった先生達。テレビをみて、若干、

驚愕する現状やなんか、多々あったぜが、ボウズ達には、家庭において、

俺の親に教わった事、先生方に教わった事、厳しく又、愛情を持って、

教えていければと思うぜ。頑張ろうってんだ。」

いつもより・・・若干・・・

奥さんと子供達は、妻実家へお出かけ。

子供達へ・・・。風邪ひくなよ~。パパは帰りを待っています。

しっかり頑張るよ。

こんばんは。タイトルの通り、本日のお仕事は激闘になりました。

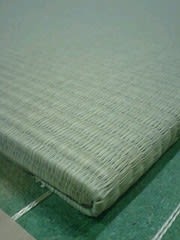

畳が古くなったので、新畳と入れ替え仕事なのですが、お部屋の荷物を処分したいとの

お客様のお申し出により、お部屋は二階なのですが、大型荷物を外に運び出す事に・・・。

ベットに大型な勉強机、幾重にも敷き詰められたジュータン、家具家具家具襖家具。

ベットなどは解体し、階段にて運び出せます。しかし大型勉強机は、いかなる方法でも

階段で降ろすことは、不可能でした。後は、荒業にての対処になります。

ロープにての荷降ろしになりました。各場所に養生して、慎重な作業になります。

結構、重たくて、二階といえども、窓からすぐ下に下ろせるわけでもなく、屋根に上りながらの

作業でしたので、大変でした。車の屋根にワンクッションお手伝い頂きました。

大きな家具やお荷物があられても、お部屋の清掃から、家具の移動まで、お任せ下さい。

大変な作業でしたが、綺麗になった畳とお部屋を見たお客様が、嬉しそうなお顔をされ

喜んで頂きまして、嬉しかったです。ありがとうございました。

明日も

年末の風習ともなります酉の市。大勢の方々が、浅草地区に集います。

そんな本日も、忙しくお仕事をさせて頂きました。夕方、浅草方面の外回りが・・・。

予想していましたが、、鷲神社近辺の道路封鎖はすさまじく、畳が搬入できません。

グルグル、グルグルと、普段では考えられない経路にての搬入、搬出作業でした。

御酉様、そんな声を聞くと、年末だなぁとシミジミ思う今日この頃ですが、酉の市の凄さは

熊手守りと縁起熊手もさることながら、縁日(夜店)の多さにも驚きます。三社祭りや年越しの

浅草寺の境内に集まる出店より、酉の市に集まる出店の規模はハンパ無く、楽しみの

一つかも知れません。仕事帰りのサラリーマン。熊手を買って、一息ついた家族様、

色々なお店の人達、みんなワイワイ賑わっています。

年末の風物詩「酉の市」。今年は三の酉まで・・・。三の酉こそ縁日に・・・。

願いを込めた、そんなお話でした。

熊手守りと縁起熊手

「酉の市」の立つ日には、おかめや招福の縁起物を飾った「縁起熊手」を売る露店が立ち並ぶ。また、市を開催する寺社からは小さな竹熊手に稲穂や札をつけた「熊手守り」が授与され、福を「掃き込む、かきこむ」との洒落にことよせ「かっこめ」と呼ばれている。酉の市の縁起物は、江戸時代より熊手の他に「頭の芋(とうのいも)」(唐の芋)や粟でつくった「黄金餅(こがねもち)」があった。頭の芋は頭(かしら)になって出世する、芋は子芋を数多く付ける事から子宝に恵まれるとされ、黄金餅は金持ちになれるといわれた。しかし幕末頃から売られるようになった「切り山椒」が黄金餅に変わって市の縁起物となり現在にいたっている。本格的な寒さを迎えるこの時期、これを食べれば風邪を引かないといわれる。

縁起物の代表である熊手は、鷲が獲物をわしづかみすることになぞらえ、その爪を模したともいわれ、福徳をかき集める、鷲づかむという意味が込められている。熊手は熊手商と買った(勝った)、まけた(負けた)と気っ風の良いやり取りを楽しんで買うものとされ、商談が成立すると威勢よく手締めが打たれる(商品額をまけさせて、その差し引いた分を店側に「ご祝儀」として渡すことを「粋な買い方」とする人もおり、手締めはこの「ご祝儀」を店側が受け取った場合に行われる場合が多い。つまり、この方法でいくと結局は定額を支払っているわけだが、ご祝儀については明確に決まっているわけではなく、差し引き分以上の場合もあれば、小銭程度であったりと買い手側の意思に大きく依存されているようである)。熊手は年々大きくしてゆくものとされ、大小様々なものが売られている。

三の酉

「酉の日」は、毎日に十干十二支を当てて定める日付け法で、「酉」に当たる日のこと。これは、12日おきに巡ってくる。ひと月は30日なので、日の巡り合わせにより、11月の酉の日は2回の年と3回の年がある。初酉を「一の酉」、次を「二の酉」、3番目を「三の酉」と言う。「三の酉」まである年は火事が多いとの俗説があり、その年の11月から歳末にかけて、社会一般で火事に気をつけることがよく言われる。余談だがその年には熊手商の多くは縁起熊手に「火の用心」のシールを貼って売りだす。

なお、2006年(平成18年)11月の酉の日は、4日、16日、28日の3回で、三の酉まであった。2008年(平成20年)11月の酉の日は、5日(水)、17日(月)、29日(土)。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』参照

昨日に引き続き、趣味的なお話を少し・・・。お付き合い頂きたいと存じます。

先日の15日は、私の大好きな坂本竜馬さんの173歳のお誕生日にあたる日になります。

高知県ではお祭りなど行われているみたいで、地元の英雄の誕生日をお祝いしています。

私が、好きになるきっかけが、武田鉄也氏原作、小山ゆうさん画のマンガ「お~い竜馬」

を読んだ事がきっかけです。あの幕末の動乱時代に、日本を思う若者達の国を憂う想いなど

とってもリアルに、また独自の視点からも、よく描かれているマンガです。

(自評につきお許し下さい)身分制度の厳しい土佐に生まれ、その頃では考え付かない

行動を繰り返す、竜馬さんにとっても惹かれました。中でも、不倶戴天の敵とも言われる

長州と薩摩を結びつける活躍には、さぞかし大変だったんだろうな・・・。と強く感じます。

現代と違い、命がけですから、その思いの強さもハンパなかったのではないでしょうか。

竜馬という実際にいた人物。物事の捉え方には、色々な観点がある事を教えてくれます。

時代を越え、過去の偉人に学ぶ事。とっても興味深いです。

なにはともあれ「竜馬さん、お誕生日おめでとうございます」

坂本 龍馬(さかもと りょうま、天保6年11月15日(1836年1月3日) - 慶応3年11月15日(1867年12月10日)は、幕末の日本の政治家・実業家。土佐藩脱藩後、貿易会社と政治組織を兼ねた亀山社中・海援隊の結成、薩長連合の斡旋、大政奉還の成立に尽力するなど、志士として活動した。贈官位、正四位。司馬遼太郎の小説『竜馬がゆく』の主人公とされて以来、国民的人気を誇っている。また、その事跡についてはさまざまな論議がある。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』参照

変わったタイトルにてお許し下さい。本日は、変わった視点から、私の趣味的な興味のあるお話。

本日「江戸っ子の日」にてお付き合い下さい。

「本日は、畳のお話とは違い、趣味的なお話をちっとばかし・・・。

俺、歴史が好きなんだぜ。昔起こった出来事・・・。感慨深いお話に、

興味が沸き立ちやす。この事実はマジだったか?歴史認識は色々な解釈の持ちようで、

様々に受け止める事が出来るのだぜ。しかも正直、俺でもうっとうしいけど、

おめぇ、その学んだ知識を、あたかも知ってやがるように話す俺がいて、

第三者にはかなりうっとうしいお話。けどよ、その話題を話してやがる俺は、

必ず興奮していて、後で気付くと、そのうっとうしさに苦笑いぜ。

特に興味がある時代が、戦国時代~幕末期~明治維新~昭和・・・かなりなげぇだぜ。

一つ一つの起こった出来事に対し、何故そうなりやがったかを、知りたくて

「週間 歴史のミステリー」つぅ本に出会やがった。

発行所 デアゴスティーニ

この本、優れもので、一つの事件に対し、色々な観点から、検証し、答えは出さずとも、

その事件に対する背景や、文献やなんかを紹介していやす。

事実か?事実じゃねぇのか?あくまで判断するのは、俺自身で、

四六時中勝手に解釈していやす。此処まで書いていてもかなりうっとうしいけど、

おめぇ、ここんとこではテレビ番組でも同じような番組が・・・。興味はつきませぬ。」

うっとうしさに乾杯

うっとうしさに乾杯

効果音付きのタイトルにてお許し下さい。ヘルメットをかぶりながらの作業も無事、本日

終わる事が出来ました。とある会社様の社宅改修工事にて表替えの仕事でした。

数回に分け、畳を搬出して、また数回に分けての搬入になりました。

工期が若干ある為、先に搬入した畳たちは、用心に用心を重ね、養生をしておきます。

全ての部屋の畳を、本日、収めさせて頂きました。そんな中思い出した一コマ・・・。

修行時代、大きなマンションに畳を搬入する機会があり、そんな中、私は一生懸命

畳を、お部屋の中に運び入れていました。その頃は、ひたすら運び役で、とにかく走って

畳を運んでいました。上の方から「ドンドン、ドンドン」と音が聞こえてきます。

先輩達が、畳を敷き詰めている音です。最初は小さな音ですが、次第に音が大きくなっていく

近づいて来ているのを感じ、さらに走りますが、ドンドンの音がドンドン近づいてくる・・・。

あの恐怖感。忘れません。本日も三代目と二人の作業でしたが、物音が聞こえると

自然に反応してしまう自分でした。

本日もお仕事をさせて頂きました。お客様のお宅にお伺いしての出張仕事。

駐車場での仕事でした。今日は肌寒い一日でしたね。でも動いている自分は汗だくでした。

現場は生き物ともいいますか、いつも同じ状況とはかぎりません。色々な場所(スペース)

色々な材料、お客様の畳の状態、同じな事はありません。下見にお伺い出来るケースが

ほとんどですが、状況で、当日、初めて、触れ合う畳達に、出会うために、経験からですが

色々な、準備をしてお伺いするケースも、あります。初めてお会いするお客様に、ゆっくり

ゆっくり時間をかけて、色々なお話をしながら、次第に打ち解けていける、喜んで頂ける

そんな、時間が、とっても楽しいです。本日も最後にお客様より

「本当にありがとう」とお言葉を頂きまして、お礼を伝えるのは、お仕事をさせて頂いた

私のほうなのに、満面の笑顔で、お別れするとき、少し寂しい気持ちと、温もりが伝わったと

とっても嬉しい瞬間です。これからも沢山のお客様に出会い、そして畳を通じて、沢山の

笑顔を伝えられる畳職人でいれるよう、頑張ります。お客様、誠にありがとうございました。

高岩寺

起源と歴史

とげぬき地蔵の由来

江戸時代、武士の田付又四郎が、夢枕に立った地蔵菩薩のお告げにより地蔵尊の姿を描いた紙を川に流すと、妻の病が回復したことが御影の始まりであるとされる。毛利家の女中が針を誤飲し、御影を飲み込んだ所、針を吐き出すことが出来たという逸話に由来する。

この度、約、三ヶ月に渡り、お仕事をさせて頂きました、高岩寺様。

様々な材料を駆使し、畳に全てをかけました。このようなお仕事に携える事に、心より

感謝致します。先生を始め、お寺の全ての方々に、熱く、御礼申し上げます。

「誠にありがとうございました。」

色々な事、勉強させて頂きました。畳を通じて、畳の奥深さを感じ、又、畳の素晴らしさに

改めて、触れる事が出来、感謝の気持ちで一杯です。

修行に終わりはありません、いつか又、今とは違った自分で触れ合う事を

心より、楽しみにしています。私の魂のこもった作品達。

何時までも力強く、光り輝いている事を、心より信じてやみません。

使用畳表 最高級畳表【熊橋備畳表】 のご紹介

最高級畳床【丹波裏稲ワラ畳床】(たんばうらいなわら畳床) ご紹介

このお仕事にお力添えを頂きました、全ての皆様、誠にありがとうございました。

(株)金井畳店

畳製作技能士

畳製作技能士(たたみせいさくぎのうし)とは、国家資格である技能検定制度の一種で、職業能力開発促進法第47条第1項による指定試験機関(中央職業能力開発協会及び各都道府県職業能力開発協会)が実施する畳製作技能士に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。 なお職業能力開発促進法により、畳製作技能士資格を持っていないものが畳製作技能士と称することは禁じられている。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』参照。

町のコミニティのお祭りで、東京キッザ○アをモチーフとした、町の中の様々な職業体験をする

お祭りが、ありました。台東区の伝統技能士の方や、美容師様など、様々な職業のプロの方達

が集まり、子供達をはじめ、色々な方に、体験してもらう素晴らしい企画に、畳職人として

参加しました。実際に、針や包丁を持つ事はありませんが、畳に触れてもらっただけでも

最高に楽しかったですし、やりがいもありました。

参加した皆さんには、畳のコースターを作ってもらい、お見上げに持っていってもらいました。

私は、畳を実演製作。大人の方や、子供達まで、熱い視線を感じながらの、作業でした。

懐かしんで頂ける、ご年配の方々、始めてみる作業に、目が点な子供達、畳の効能について

興味津々な、若いお母さん方、様々な方と、お話が出来て、嬉しかったです。

畳のプロとして参加し、又、畳について、興味を持って頂いたり、懐かしんでくれたりと

畳職人をしていて良かったと、改めて感じました。来場したご年配の方の、言葉が、

強く、印象に残っています。

「畳屋さんって気持ちの良い商売ですね。畳を綺麗にしてくれる。畳を等して

気持ちよい気分にさせてくれるね。」「ありがとう」って・・・。

こんなに嬉しい言葉はありません。畳屋冥利に尽きます。こちらこそ「ありがとうございます。」

このような機会を与えて頂いた、諸先輩方を始め、当日、お手伝い頂いた、先輩方

ありがとうございました。畳を等して、温もりを与え続けられる職人でいられるよう

これからも頑張ります。