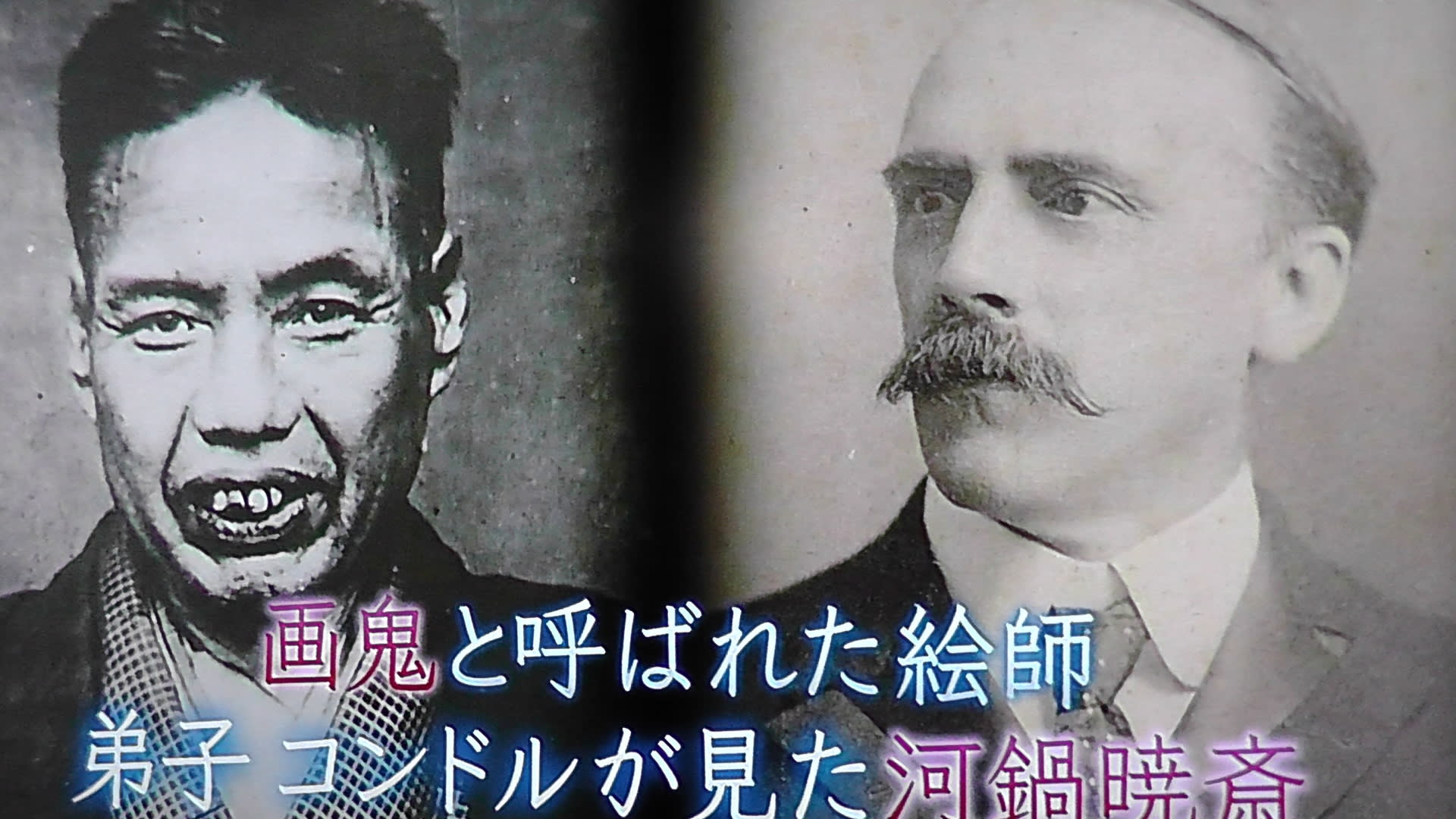

今回の日曜美術館は、『 画鬼と呼ばれた絵師~弟子・コンドルが見た河鍋暁斎』です。

私は暁斎の卓越した表現力・技術力にいつも圧倒されています。

間違いなく傑出した天才の一人だと思います。

河鍋暁斎(かわなべきょうさい)は、奇想天外な発想と卓越した筆さばきで、幕末から明治にかけて 人気を博した絵師です。

海外では“明治日本の巨匠”と評され、北斎に次ぐ人気を誇っています。

そして今回のもう一人の主人公は、暁斎にほれ込み弟子になった 明治のお雇い外国人、ジョサイア・コンドルです。

コンドルは、鹿鳴館、三菱一号館、神田のニコライ堂など、明治東京の街並みを創ったイギリス人建築家です。

コンドルは、日本画の技法を本格 的に学ぶとともに、一緒に日光の写生旅行に出かけるなど人間的にも親しく交わり、暁斎の手を握って最期を看とりました。

コンドルは58歳の時、師暁斎の人生と業績をたたえた本『河鍋暁斎』を著ました。

そこには、天才絵師ならではの人生がつづられています。

第一章 画鬼 暁斎の人生のエピソード

8歳少年の時、大雨で流れ着いた 生首を写生する。

描いたのは暁斎です。暁斎は今で言う絵日記を長年描き続けます。

後に暁斎は、その時の経験を生かした、「幽霊図」です。

15歳の時住んでいた付近が大火に襲われましたが、暁斎は火事そっちのけで炎を写生します。

後年暁斎は、燃え盛る炎を一枚の絵にします。

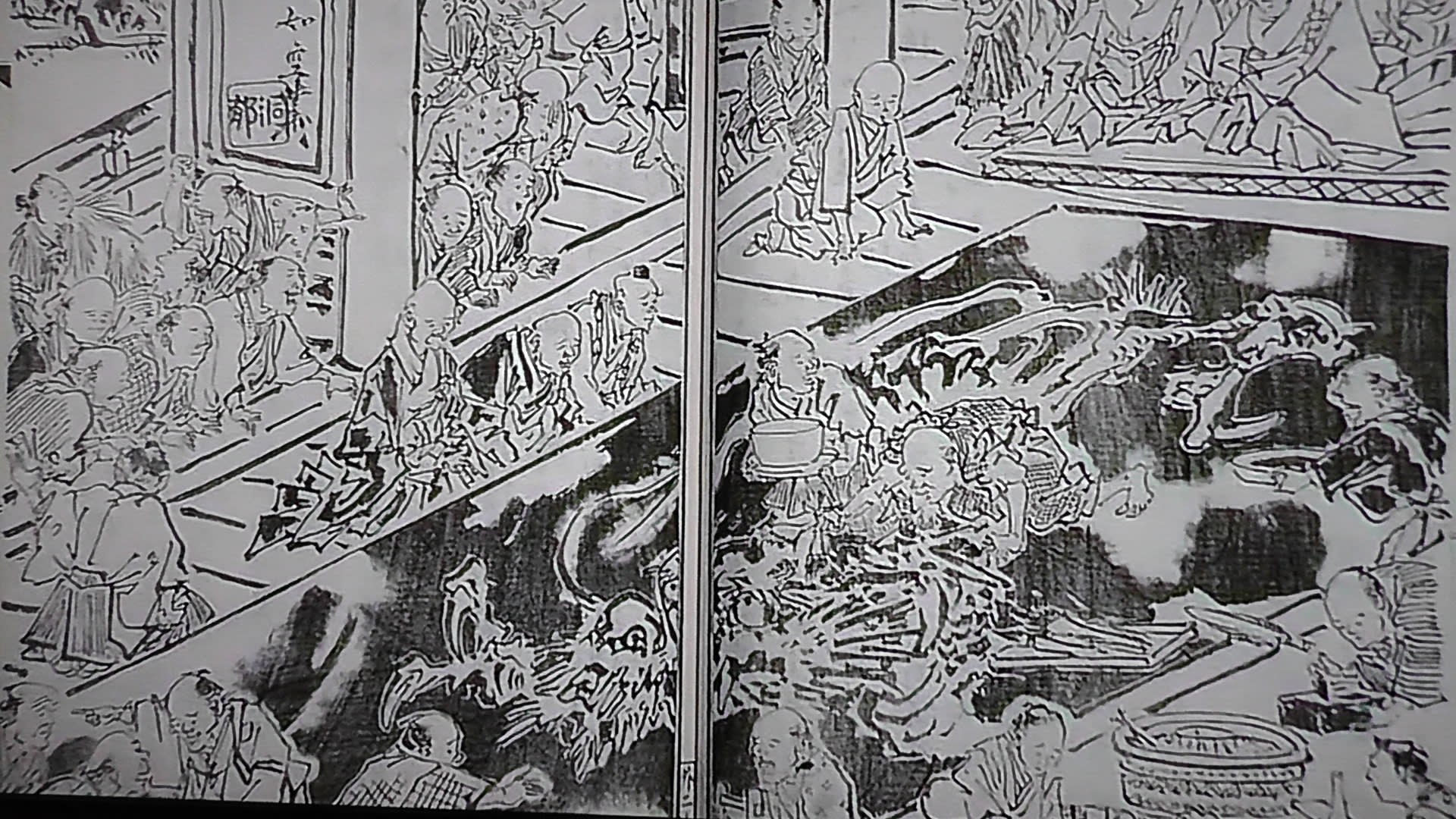

「地獄極楽めぐり図・地獄見物(二)」

暁斎は7歳で浮世絵師・歌川国芳に弟子入りし、浮世絵の技法と、世の中をユーモラスに表現する視点を学びます。

そして10歳で狩野派の塾に入門します。粉本を模写し、筆づかいを練習、 徹底した修業を積み、暁斎は浮世絵と狩野派、二刀流の腕を持つ絵師となります。

「狩野派塾の様子」

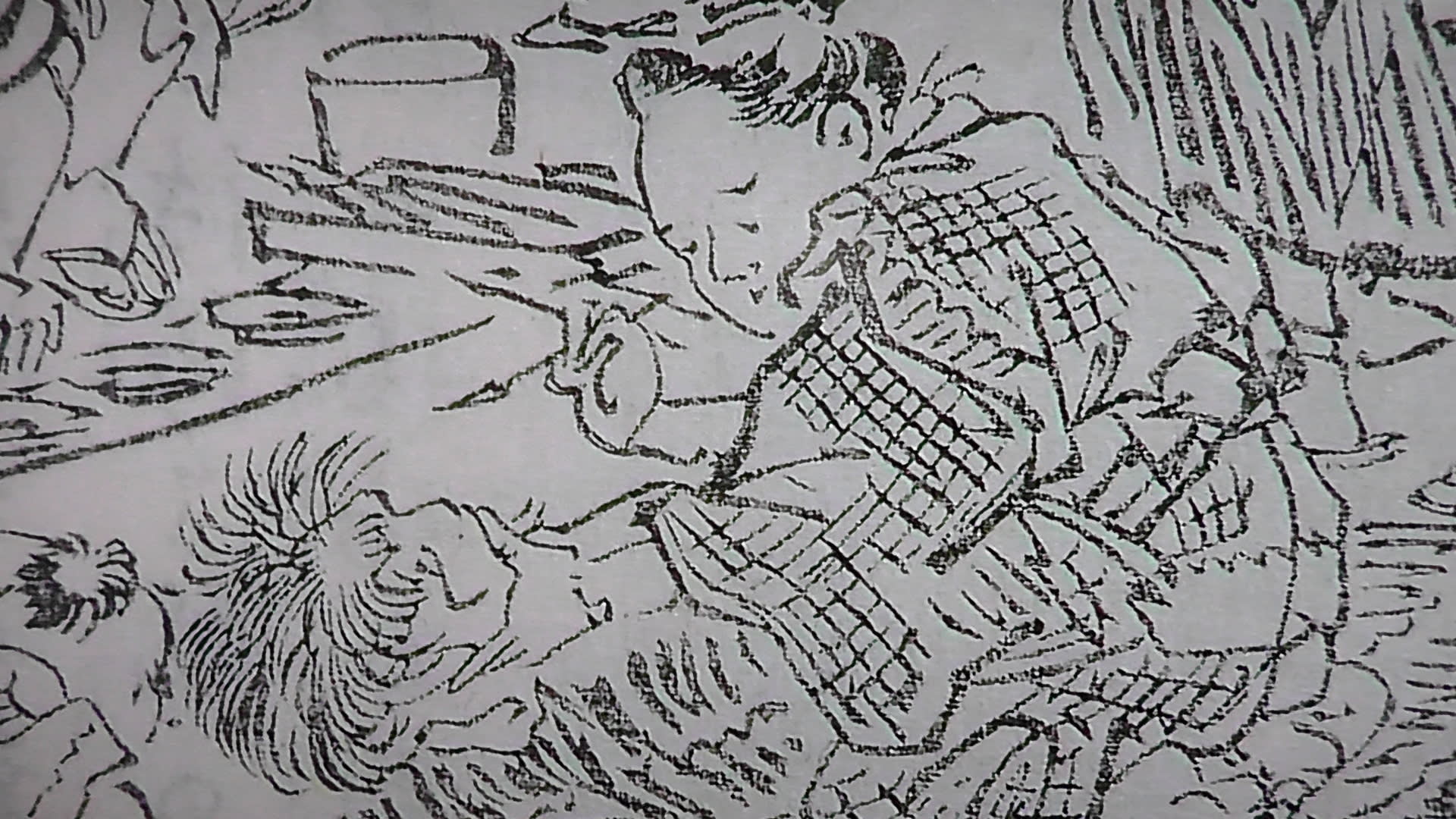

暁斎23歳の時、御殿女中を追いかけ写生し、無作法だと非難をあびます。

暁斎は御殿女中の帯の模様を写生していたのです。

珍しい模様に魅了され、写し取ってきたのです。

「地獄太夫図」

この絵は先日紹介した、クリーブランド美術館展で里帰りしていて、今日本で実物を見ることができます。

暁斎は生涯、着物や帯の模様にこだわりました。

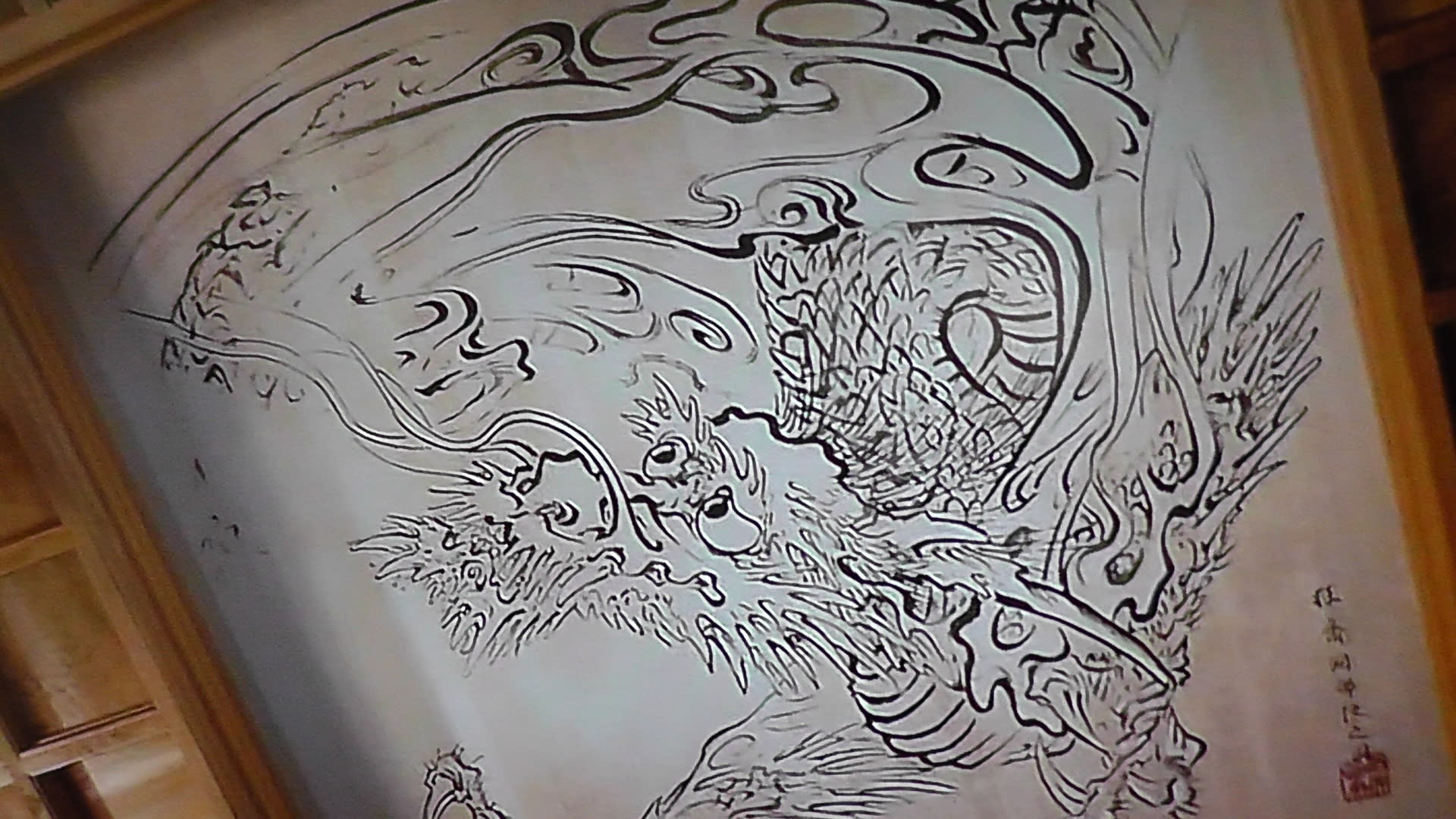

絵師として人気が高まっていた34歳、長野県戸隠神社で見事なパフォーマンスを披露します。

落成した社殿の天井画の依頼を受けます。天井は100坪の広さです。

その時の天井画は昭和17年、焼失しますが、平成15年に復元されました。

人前でのパフォーマンスを得意とした暁斎の傑作

「新富座妖怪引幕」縦4m、横17mの歌舞伎舞台の幕です。

これを人前で一気呵成に書き上げます。

4時間で書き上げたそうですから驚きです。

当時は書画会というパフォーマンスアートが人気を集めていた時代です。

暁斎は客の要望でその場で絵を描く、席画の名士として有名でした。

39歳の時、書画会で逮捕されます。

理由は、酒に酔って描いた絵が、多くの人々を嘲笑したと言われていますが、真相はわかっていないそうです。

暁斎はむち打ち50の刑を受けます。

しかし、事件のあとも時代を風刺する戯画を描き続けます。

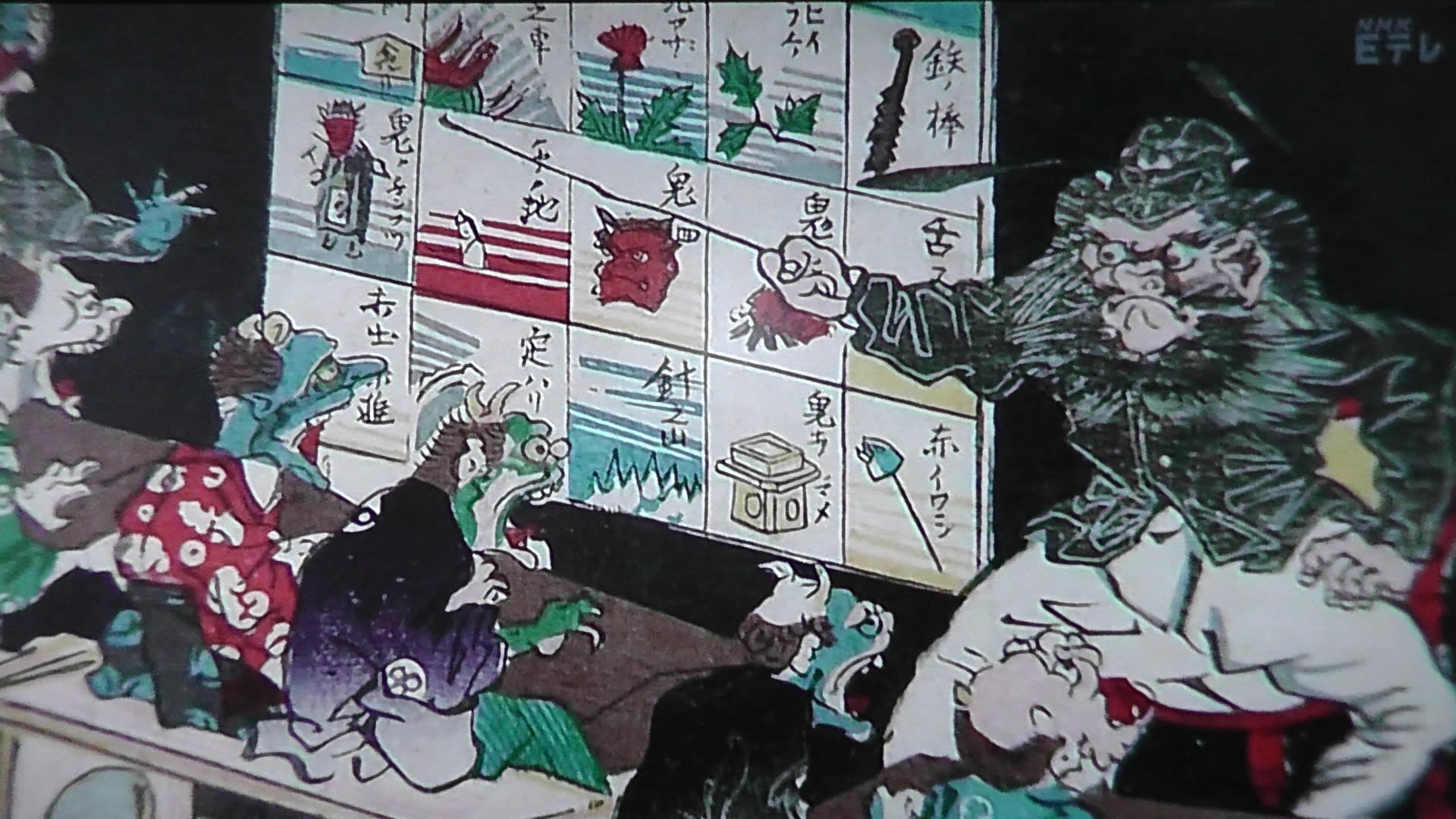

明治5年小学校ができますが、化け物の世界にも学校というわけです。

鬼の子は鬼語、河童の子はローマ字を勉強しています。

「暁斎楽画第三号 化々学校」

「 暁斎楽画第五号 不動明王開化 」

文明開化の嵐は、不動明王をもまきこみます。

明日に続く

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

放送で紹介された作品以外を紹介します。

「地獄太夫図」1871以降

頭蓋骨の上で踊るのは一休和尚です。

「地獄太夫図と一休」1871以降

「達磨の耳かき図」1871以降

「閻魔大王浄玻璃鏡図」1887