今回の日曜美術館は、『自ら学び 革新せよ ~日本画家たちの戦い~』です。

現在、東京都美術館で日本画の歴史を切り開いた名作が展示されています。

まずは、橋本雅邦と小林古径の作品を御覧いただきます。

橋本雅邦 (1835~1908)明治期の日本画家

「龍虎図屏風」

小林古径 (1883~ 1957年) 大正~昭和期の日本画家

「孔雀」

明治維新以降、西洋からやってきた洋画と区別するべく、今までの流れをくむ絵画は日本 画と呼ばれるようになります。

しかし日本画は、ただ古い伝統を受け継いだものではなく、 画家たちは、常に革新を追い求め、新しい絵画を打ち出そうとしてきました。

今回はそんな革新の探求者たちを紹介するというものです。

最初に登場するのは狩野芳崖(1828~1888)です。

芳崖は江戸末期から明治初期の日本画家です。

伝統的な絵師集団、狩野派に19歳で入門し、雪舟や雪村を学びます。

狩野永徳「唐獅子図屏風」

狩野探幽「二条城二の丸御殿障壁画」

黒船襲来以降、西洋の文化が大波のように押し寄せてきます。

西洋絵画も入り、油絵が脚光を浴びる時代になります。

明治天皇の肖像画も油絵で描かれます。

高橋由一「明治天皇肖御像」

芳崖はフェノロと親交で、西洋画の濃淡、遠近法の表現方法も学び、斬新な日本画を作成します。伝統と革新を体現した画家でもあります。

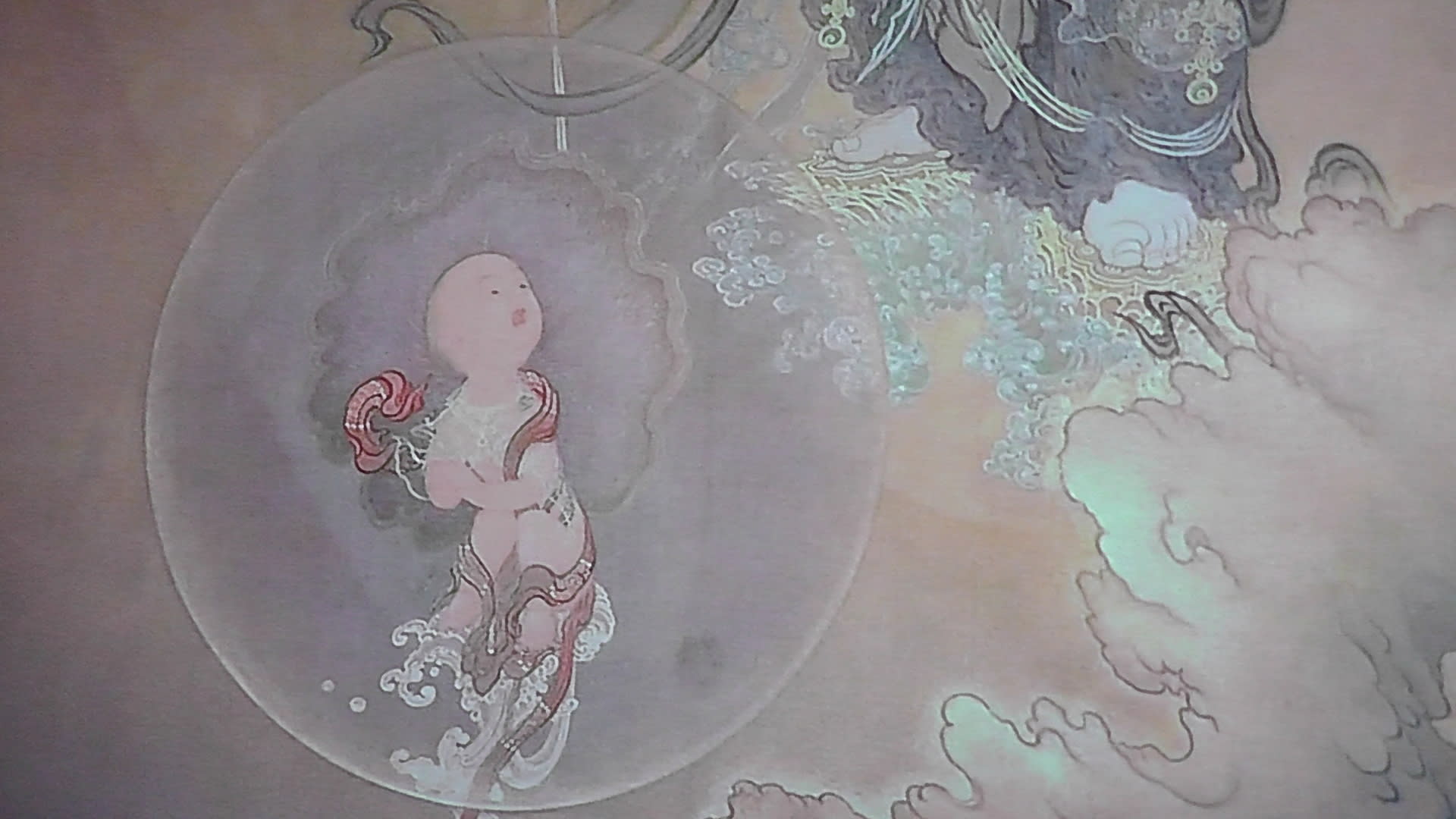

それが、洋画に は負けない新しい日本画を彼の傑作「悲母観音」です。

生まれて間もない幼子と命を与えた観音を描いています。

「悲母観音 」1888

この作品ができる前、芳崖は初代内閣総理大臣伊藤博文から、「日本画で西洋画のようものが出来るか」と言われます。そこから模索がはじまります。

そして、出来たのがこの作品、西洋の絵の具が使われています。

「仁王捉鬼図」1886

放送で紹介された以外の作品です。

「江流百里図」1885

フェノロサが気に入り、自分のコレクションとして自宅に飾ったそうです。

大正期、新たな日本画を次々と描いたのが、速水御舟(1894~1935)です。

御舟の初期25歳の「比叡山」は、新たな表現を生み出した傑作です。

真っ青な世界を表したのは、日本古来の岩絵の具、群青です。

群青を巧みに使い、明暗を描いています。

速水御舟「炎舞」

「翠苔緑芝」

御舟初期の作品「比叡山」

墨ではなく鉛筆で描かれたスケッチ

放送以外の御舟の作品

「京の舞妓」1920