今回の日曜美術館は、 一人、庭で小さな命と心を通わせた熊谷守一の世界です。

「私は好きで絵を描いているのではないんです。

絵を描くより遊んでいるのが、いいんです。

石ころひとつ見ていても全く飽きることがありません。」

そんな言葉をつぶやきながら、自宅の庭でひたすら、虫や鳥、草花を見つめ続けた画家がいます。

まるで仙人のような風貌です。

明治から昭和にかけ、97年の生涯を生きた画家・熊谷守一(1880~1977)です。

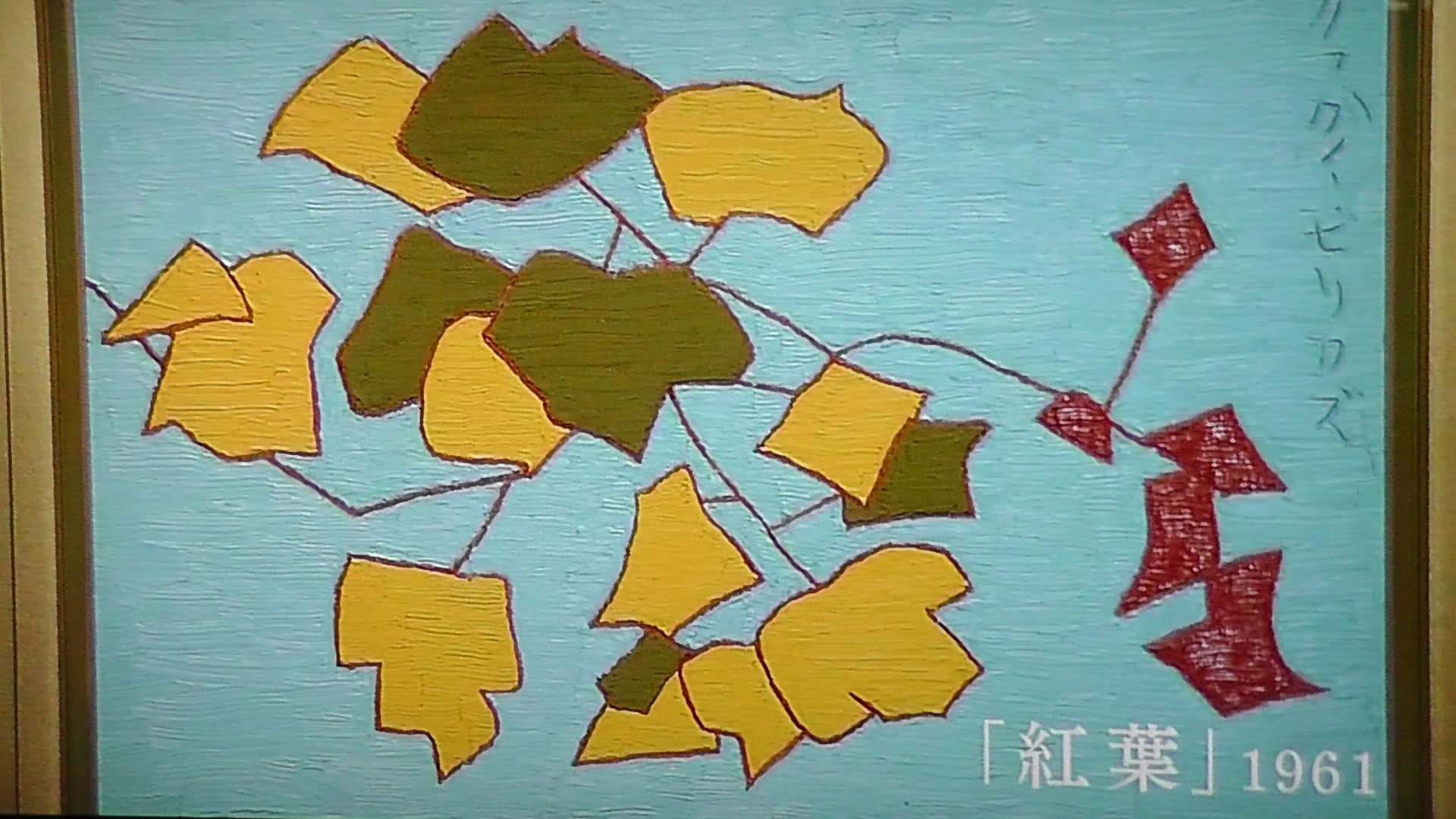

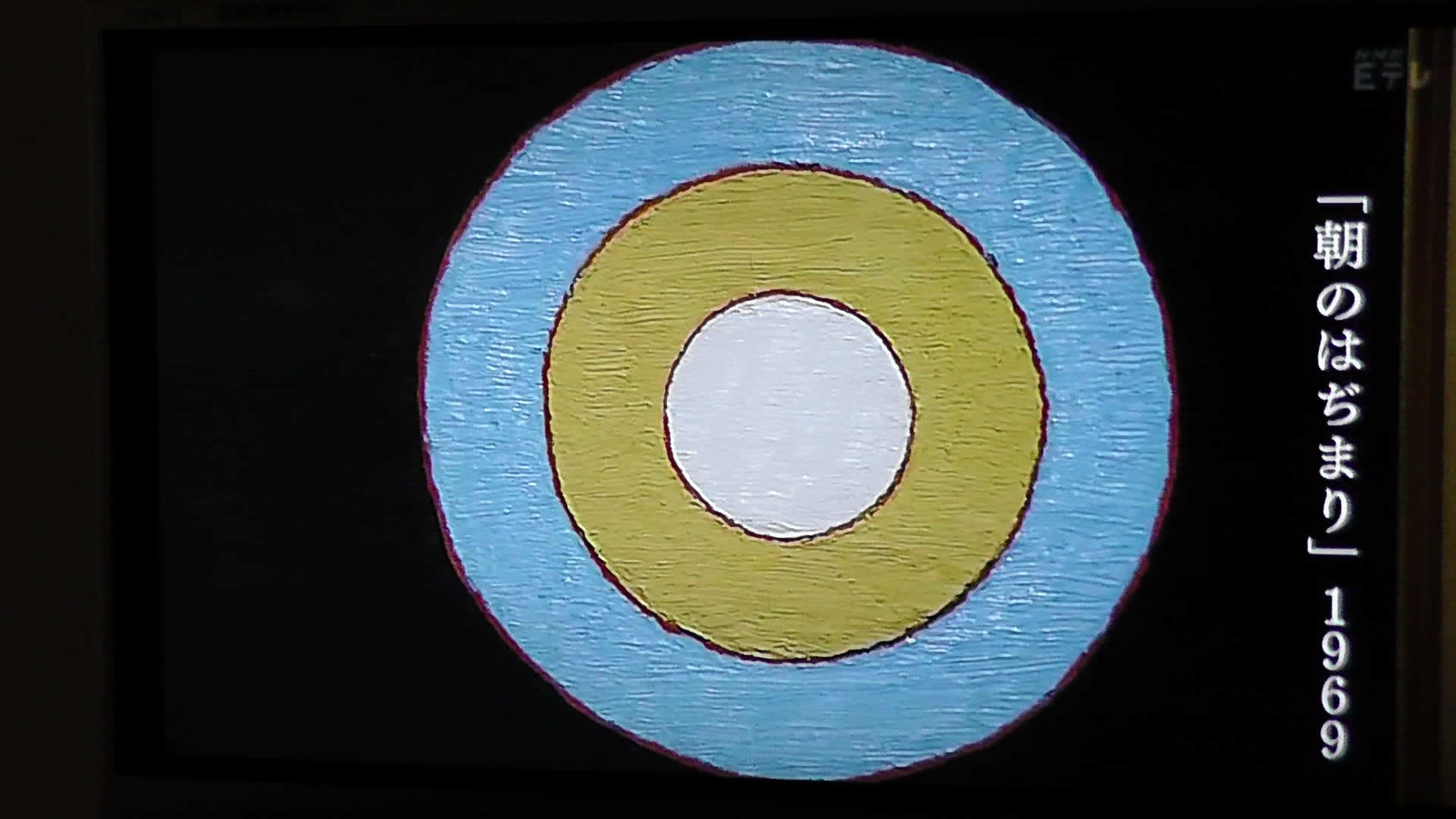

その画風は何ともユニークです。

子どものように、単純な輪郭線で形を捉え、単純な色遣いで線の中を埋める。

キャンバスは使わず、縦横20~30センチほどの小さな板に絵の具を重ねていく。

素朴でありながら、見る者を幸せな気持ちにさせてくれます。

守一は、東京美術学校で洋画を学びます。

同期には、わが国の洋画界を切り開いた青木繁がいます。

1列目の真ん中が守一です。

美術学校を首席で卒業し、将来を嘱望されていましたが、その後、なかなか絵が描けな い時代が続きます。

初期の絵です。

結婚し、子どもが生まれても思うように筆は進まず、生活も困窮を極めます。

当時は日々の食事にも事欠くありさまで、次男の陽が肺炎に罹ったときも医者にみせることができず亡くなってしまいます。

次男の亡骸を絵に描いています。

悲しみを直接キャンパスにぶつけたような絵です。

守一70代、病をわずらったのを機に、ほとんど外出をせず、木や草が生い茂る自宅の庭で大半の時間を過ごすようになります。

日がな一日、蟻や鳥などの生き物、雨のしずくがはねる自然の姿を眺めていたそうです。

初期の絵とは別人のような、画風の変化です。

守一が多く描いた猫の絵

この絵は、長女を結核で亡くし、焼き場から遺骨を持ち帰る場面です。

表情を隠し、悲しみ極みを抑えたタッチですが、見る者には余計悲しみの深さが伝わってきます。次男を亡くして描いた絵とは別物のようです。

日本画も描きます。

熊谷守一は、1968年(昭和43年)「これ以上人が来てくれては困る」と、文化勲章の内示を辞退しました。

また1972年(昭和47 年)の勲三等叙勲も辞退しました。