その3:

中国・雲南を探検した英国のプラントハンターのパトロン、ビュアリー

リバプールというと、昔は新聞紙で包んだフィッシュの揚げ物、ビートルズしか思い出せないが、英国が世界の工場といわれた頃は貿易港として繁栄した街でもある。その栄華の名残りが庭園として残っていて、今ではリバプール大学が管理する『ネス植物園(Ness Botanic Garden)』となっている。

このネス植物園には、ツツジ、アザレア、ツバキなどの素晴らしいコレクションがあるという。これらの品種は、中国、チベットに豊富にあり、この植物園の由来・歴史を表現するものとなっている。

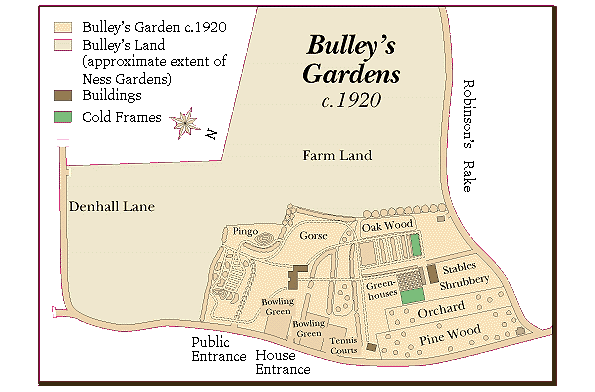

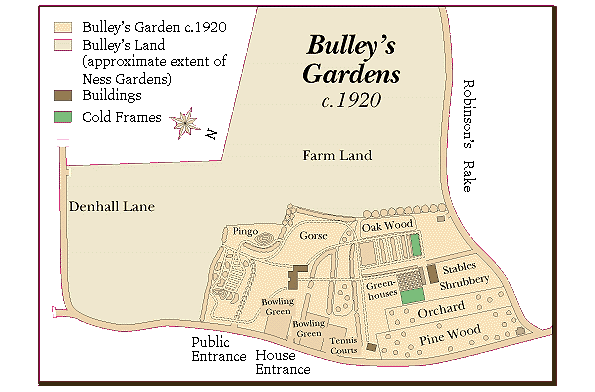

ネス植物園の前身は、リバプールの綿仲買商 ビュアリー(Bulley, Arthur Kilpin 1861-1942)が1898年から始めた自宅庭園の庭造りにある。彼の死後1948年にリバプール大学に寄贈されネス植物園となった。

(写真)ビュアリーの庭園1920年

(出典:The History of Ness's Development

ビュアリーはもともと花卉植物には熱い関心を持っていて、海外からの新しい植物には特に関心があり、ヒマラヤや中国雲南の山野草は英国の庭でも育てられると信じていた。この確信に近いものは、中国奥地の植物相の豊かさを教えてくれる情報源が幾つかあったからのようだ。

アイルランドの園芸家・医師で1881年に上海の清朝税関に医師のアシスタントとして24歳の時に雇用されたヘンリー(Henry ,Augustine 1857-1930)がその有力な情報源だった。

彼は、1900年にヨーロッパに戻るまで中国の内陸部の湖北、四川、雲南などで勤務したのでこの植物の豊かさを実感し、ヨーロッパで知られていない植物の種などをキュー植物園に多数送った。その数15,000の乾燥した標本、500の生きた植物サンプルなどで、これらから1896年までに25の新しい属と500の新しい種が特定されたという。

ビュアリーにもおすそ分けとしてヘンリーが採取した種が届いたという。また、ヘンリーがヨーロッパに戻ってきた時にビュアリーと会っているので、ビュアリーの中国の植物を手に入れたいという思いはかなり高められたのだろう。

ヘンリーのおかげで、1800年代の末頃には中国奥地の魅力ある植物相がキュー、エジンバラ植物園などでも知られるようになって来た。また彼が採取した乾燥した植物標本を生きたままでもってくるのが後のプロのプラントハンターの目標ともなったほどなので不思議な存在だ。

1860年代以降は中国の内陸部まで旅行できるようになったが、治安が悪いためプロのプラントハンターが活動できず、公使・領事、宣教師、ヘンリーのような清朝に雇用されたヨーロッパの人間が趣味として或いは密命を受けて活動する時期が1890年代まで続いた。

プラントハンターを送り出した個人として最高のスポンサー、ビュアリー

ビュアリーは、1904年に中国雲南、ヒマラヤにプラントハンターを送り出すことにした。その人選を王立エジンバラ植物園の管理者バルフォア(Balfour ,Isaac Bayley1853-1922)に相談した。

バルフォアが推薦した人物がフォレスト(Forrest, George 1873~1932)だった。

ビュアリーが個人としてプラントハンターを送り出すスポンサーになった経緯は定かではないが、その当時ヨーロッパで全盛を誇っていた育種業のヴィーチ商会(1808年頃設立され、100年以上も繁栄し続けた育種商)への不満があったようだ。

ビュアリーは、新しい外来植物などをヴィーチ商会から入手していたが、ヴィーチ商会としての顧客戦略があり、重要な顧客でも自分の欲しいモノが手に入らないということがわかるようになってきた。

だんだん自分が欲しいものは自分で集めなければならないということに気づかされ、プラントハンターを送り出すことにしたようだ。

ヴィーチ商会もこの当時王立キュー植物園に推薦してもらったウイルソン(Wilson ,Ernest Henry 1876 –1930)を中国に派遣していたので、このプラントハンティングの成果にビュアリーは一顧客として期待することもせず、ヴィーチ商会と真正面から競争することを望んだのだろう。

なぜならば、同じ年の1904年にビュアリーの庭園内にビー協同組合(Ness Nurseries of A. Bee & Co)を設立しヴィーチ商会と同じ育種業に進出した。

ただちょっと違うところは、出資者は等しく成果を分かち合うという共同組合方式にしたところが、成果を平等に分かち合わないヴィーチ商会から学んだ反省点のようだ。

ビュアリーは、中国・雲南、チベットの植物、特に、ツツジ、サツキ、シャクナゲ、ツバキに傾倒していく。

ウイルソンが去った後は、1911年にはキングドン・ウォード(1885-1958) 、1913年にロランド・エドガー・クーパー(1890-1967)、1914年レジナルド・ファーラー(1880 – 1920)に出資し、中国・雲南、ビルマ北部からアッサム、シッキムなどで植物収集をさせた。

採取されたツツジ、ツバキは品種改良に使われ、また、タネは1911年からはビーズ社から一般に販売されという。

プラントハンティングには多額の費用がかかる。この費用を個人として出資する最大で最後のパトロンがビュアリーだったが、自分の庭でも育つまだ見たこともないチベット、雲南の植物で満たしたいという願望・欲望が突き動かしただけなのだろうか?

であるならば、絵画を集めるなどのコレクション欲求の変形なのかもしれない。

それともヴィーチ商会の傲慢さが気に入らなかったのだろうか?

或いは、1911年に種などの販売をしているので、ベンチャービジネスとして育種業を育てたかったのだろうか?

ビュアリーの夢は、第一次世界大戦、第二次世界大戦を通じてしぼみ、枯れていってしまった。今では、彼が描いた庭園は、リバプール大学の植物研究機関として再生し、訪れる人々に癒しを提供している。

中国・雲南を探検した英国のプラントハンターのパトロン、ビュアリー

リバプールというと、昔は新聞紙で包んだフィッシュの揚げ物、ビートルズしか思い出せないが、英国が世界の工場といわれた頃は貿易港として繁栄した街でもある。その栄華の名残りが庭園として残っていて、今ではリバプール大学が管理する『ネス植物園(Ness Botanic Garden)』となっている。

このネス植物園には、ツツジ、アザレア、ツバキなどの素晴らしいコレクションがあるという。これらの品種は、中国、チベットに豊富にあり、この植物園の由来・歴史を表現するものとなっている。

ネス植物園の前身は、リバプールの綿仲買商 ビュアリー(Bulley, Arthur Kilpin 1861-1942)が1898年から始めた自宅庭園の庭造りにある。彼の死後1948年にリバプール大学に寄贈されネス植物園となった。

(写真)ビュアリーの庭園1920年

(出典:The History of Ness's Development

ビュアリーはもともと花卉植物には熱い関心を持っていて、海外からの新しい植物には特に関心があり、ヒマラヤや中国雲南の山野草は英国の庭でも育てられると信じていた。この確信に近いものは、中国奥地の植物相の豊かさを教えてくれる情報源が幾つかあったからのようだ。

アイルランドの園芸家・医師で1881年に上海の清朝税関に医師のアシスタントとして24歳の時に雇用されたヘンリー(Henry ,Augustine 1857-1930)がその有力な情報源だった。

彼は、1900年にヨーロッパに戻るまで中国の内陸部の湖北、四川、雲南などで勤務したのでこの植物の豊かさを実感し、ヨーロッパで知られていない植物の種などをキュー植物園に多数送った。その数15,000の乾燥した標本、500の生きた植物サンプルなどで、これらから1896年までに25の新しい属と500の新しい種が特定されたという。

ビュアリーにもおすそ分けとしてヘンリーが採取した種が届いたという。また、ヘンリーがヨーロッパに戻ってきた時にビュアリーと会っているので、ビュアリーの中国の植物を手に入れたいという思いはかなり高められたのだろう。

ヘンリーのおかげで、1800年代の末頃には中国奥地の魅力ある植物相がキュー、エジンバラ植物園などでも知られるようになって来た。また彼が採取した乾燥した植物標本を生きたままでもってくるのが後のプロのプラントハンターの目標ともなったほどなので不思議な存在だ。

1860年代以降は中国の内陸部まで旅行できるようになったが、治安が悪いためプロのプラントハンターが活動できず、公使・領事、宣教師、ヘンリーのような清朝に雇用されたヨーロッパの人間が趣味として或いは密命を受けて活動する時期が1890年代まで続いた。

プラントハンターを送り出した個人として最高のスポンサー、ビュアリー

ビュアリーは、1904年に中国雲南、ヒマラヤにプラントハンターを送り出すことにした。その人選を王立エジンバラ植物園の管理者バルフォア(Balfour ,Isaac Bayley1853-1922)に相談した。

バルフォアが推薦した人物がフォレスト(Forrest, George 1873~1932)だった。

ビュアリーが個人としてプラントハンターを送り出すスポンサーになった経緯は定かではないが、その当時ヨーロッパで全盛を誇っていた育種業のヴィーチ商会(1808年頃設立され、100年以上も繁栄し続けた育種商)への不満があったようだ。

ビュアリーは、新しい外来植物などをヴィーチ商会から入手していたが、ヴィーチ商会としての顧客戦略があり、重要な顧客でも自分の欲しいモノが手に入らないということがわかるようになってきた。

だんだん自分が欲しいものは自分で集めなければならないということに気づかされ、プラントハンターを送り出すことにしたようだ。

ヴィーチ商会もこの当時王立キュー植物園に推薦してもらったウイルソン(Wilson ,Ernest Henry 1876 –1930)を中国に派遣していたので、このプラントハンティングの成果にビュアリーは一顧客として期待することもせず、ヴィーチ商会と真正面から競争することを望んだのだろう。

なぜならば、同じ年の1904年にビュアリーの庭園内にビー協同組合(Ness Nurseries of A. Bee & Co)を設立しヴィーチ商会と同じ育種業に進出した。

ただちょっと違うところは、出資者は等しく成果を分かち合うという共同組合方式にしたところが、成果を平等に分かち合わないヴィーチ商会から学んだ反省点のようだ。

ビュアリーは、中国・雲南、チベットの植物、特に、ツツジ、サツキ、シャクナゲ、ツバキに傾倒していく。

ウイルソンが去った後は、1911年にはキングドン・ウォード(1885-1958) 、1913年にロランド・エドガー・クーパー(1890-1967)、1914年レジナルド・ファーラー(1880 – 1920)に出資し、中国・雲南、ビルマ北部からアッサム、シッキムなどで植物収集をさせた。

採取されたツツジ、ツバキは品種改良に使われ、また、タネは1911年からはビーズ社から一般に販売されという。

プラントハンティングには多額の費用がかかる。この費用を個人として出資する最大で最後のパトロンがビュアリーだったが、自分の庭でも育つまだ見たこともないチベット、雲南の植物で満たしたいという願望・欲望が突き動かしただけなのだろうか?

であるならば、絵画を集めるなどのコレクション欲求の変形なのかもしれない。

それともヴィーチ商会の傲慢さが気に入らなかったのだろうか?

或いは、1911年に種などの販売をしているので、ベンチャービジネスとして育種業を育てたかったのだろうか?

ビュアリーの夢は、第一次世界大戦、第二次世界大戦を通じてしぼみ、枯れていってしまった。今では、彼が描いた庭園は、リバプール大学の植物研究機関として再生し、訪れる人々に癒しを提供している。