私は七十歳であるが、10年前に脳出血で倒れて“再出発”している。振りかえると人生は“七転び八起き”、諦めないことが大切である。再出発すれば、いろいろな人との出会いもある。人はまた、夢を持つことが大切である。なぜなら、夢が叶えられる時がやってくるかも知れないからである。人は困った時に救いを求める一方、人を救うために手を差しのべる人もいる。ということは、支えられるということは、支えることでもある。

再出発のことであるが、国も国債の累増などで再出発が必要だと思っている。財務省のホームページによると日本の財政状況は、“危機的状況”にあると書かれている。一人当たり、約990万円の借金がある。個人に置き換えると、多重債務を抱えて”自己破産“を申し立てざるを得ない状況で、以下のことが予想される。

① 何らかのきっかけで財政懸念が市場で意識されはじめ、国内外の投資家が国債を放出。

② 国債金利が上昇し、日銀等の公的機関が買い支え

③ 証券市場が徐々に日銀等の買入れの限界を意識

④ 国債金利が急騰

⑤ 銀行の貸出金利も急上昇

⑥住宅ローンや企業の運転資金、設備資金の調達が困難、設備投資が減少

⑥ 企業倒産の増加や不動産価格の下落で銀行の資産内容が悪化

⑦公的資金で国や企業を支援をするにも限界で、日本の信用力悪化

将来的に生産人口減少で総預金が減少して、財政状況が一層悪化した場合、日本の財政は、破綻(デフォルト)に陥る可能性が否定できないのである。日本は先進国の中でGNP250%を超える類を見ない国債残高比率で、デフォルトに陥ったギリシャなどよりも高いのである。

ギリシャは、2012年に債権者との間で債務減免の合意を取り付けデフォルトとなった。ギリシャ政府は、年金や公務員改革を通した緊縮財政政策、増税などの痛みを伴う改革を余儀なくされたのは記憶に新しい。

国のデフォルトのことを、複式簿記で考えてみた。ご存じのとおり簿記は、貸借対照表と損益計算表によって示されている。簡単に考えると、貸借対照表はお金の出どころである負債とお金の使いみちである資産などである。損益計算表は収益と損失で構成されている。

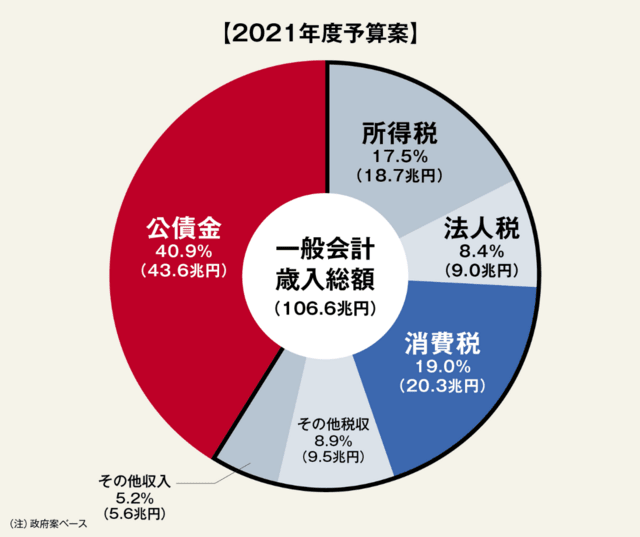

国の場合、資産は土地、建物、債権、預金などである。一方、負債は国債残高や自己資本などであろう。収益は、税収入、国債の発行などがほとんどで、損失は社会保障費(医療、年金、福祉、介護などの公的サービス等)、国債費(国債の金利、国債の返済)などである。なお、公務員の給与は、脚注のその他の歳出に入っているそうだ。(財務省の問合せによる)

従って、収支が赤字すなわちマイナスであれば国債がどんどん増えることになり、現在はそんな状態といえよう。経済評論家 加谷珪一氏によれば、戦後まもなくに行なった新円切替があるかもしれないそうで、その時のGDPに対する国債比率は、約200%であった。2020年度の日本の経済成長はマイナス成長で、債務残高(赤字)は増える一方で、GDP規模は縮小している。今後、GDP比の債務残高比率を下げるためにどうしたら良いのだろう。

戦後の間もなく、食べるものが無くても日本人は生き延びてきた。今の日本は、食べられるものを捨てる時代であるので、それを考えると日本の可能性や選択肢は、まだまだ残されていると思っている。ただ、自国通貨建ての国債にはデフォルトはないと言われるが、それを信じて本当に良いのだろうか。国の支払延期は、すでに始まっていると聞いている。

「十勝の活性化を考える会」会員

注) 2021年度予算案

(出典:財務省ホームページより抜粋)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます