ようこそ~花日和へ♪

当ブログでは、 自宅の小さい庭でガーデニング、神社仏閣の参拝、史跡巡り

花や風景の撮影、郵便局の風景印集めやその他、趣味の記録メモとなっております(*´з`)~♪

※記事の更新は、管理人の気まぐれなペースで更新 してます。

■2017年10月25日

■2024年10月30日 ※記事はしたの方にUPしてます!

※記事はしたの方にUPしてます!

※今回少し追加記載しました

八坂神社

〒300-0051茨城県土浦市真鍋5丁目9-1

御祭神:建速素戔嗚尊(たけはやすさのをのみこと)

◆神社メモ

・社務所有

・駐車場有 駐車場は鳥居をくぐり左側にあります。

・神社HP

●2017年10月25日

※2017年10月18日にも参拝しに来ましたが、この日は宮司さんが留守でした。

御朱印はこちら↓

●2024年10月30日

今年は、何かと用事があり神社巡りなどの時間が取れなかったのですが、久々に近くまで来たので、

こちらの神社へ立ち寄ってきました♪

この記事を書くにも、参拝日よりずっと後になっちゃって~(;^_^A

しかも、以前行った時の記事を見たら、画像なども全然載せてなかったのに驚き!

気づけば、神社仏閣巡りはしてたけど、ちょうどこの頃(以前行った時期)から御朱印を頂くように

なった事を思い出したのだ(*´з`)~

改めて、こちらの神社境内の様子をお届けましす。

☟拝殿から見た参道の様子です。

☝手水舎、拝殿、拝殿脇にある建物が社務所になります。

こちらの神社には、幹が太く見上げてしまうような大木が、たくさんあるんです(*´ω`)

☟本殿になります~本殿には、しっかり彫刻が施されていて美しいですよね

いや~神社に立ち寄ったのは数カ月ぶり!今回は、携帯カメラのワイド仕様で撮影したので

神社の雰囲気がより伝わってくれたかな?

※非常にお恥ずかしいお話ですが、今更なんです💦

携帯の撮影機能を少しだけ知ったのだ😅☚管理人チロル少しだけレベルアップした!

さてこの日、神社で☟こんな風におひさまを浴びながら自身の浄化(天日干し・笑)してきました~

画像ではありますが、皆様も、お日様ビームをどうぞ(=゚ω゚)ノ””

ちなみにこの日は、立ち寄る予定ではなかったので、御朱印はいただいていません。

■2024年6月19日

高萩八幡宮

〒318-0021 茨城県高萩市安良川1180

御祭神(三柱)

・神功皇后 (息長帯比賣命)

・応神天皇(誉田別命)

・日女大神

◆神社メモ

・駐車場あり(大鳥居脇に数台とめれました)

・社務所あり

・高萩八幡宮(HP)

久々の神社巡りにきました!

いや~高萩市、我が家からだと高速飛ばしていくので、ちょっとしたドライブになりました😅

到着して目に入るのは大きな鳥居です。

☟ちなみに、この鳥居の両脇が駐車場になっていました。

鳥居をくぐると参道もまっすぐ伸びていて気持ちが良いのですが、ふと見ると

ここの境内は高萩市の観光10選と案内看板を発見。

参道はこんな感じ☟まっすぐの伸びた参道は気持ち良いですね!

そして、この参道両脇にシャガが植えてあって、花の時期は終わってしまっていましたが

咲いていたと思われる花がらがたくさんあったので、満開の時にはとても綺麗だったのでしょうね♪

☟こちらは、参道途中にあった市杵島神社です。

ここ、ぐるっと散策できるのですが、ここにもいろいろ草花、花木が植えてありました。

今後は、これらが成長して見ごたえのある境内になるのでしょうね。

☟ストケシアが満開でとても綺麗でした

あじさいも、大株ではありませんがあちこちに植えてあり、可愛らしく花を咲かせていました。

参道途中の大きな杉の木!これは迫力を伝えたく、少し大きめ画像でお届け!

☟この株元、これはね~本当実物見ないと実際の迫力が伝わらないねぇ~(;^_^A

ここ、本当に参道が長くて心地よいです♡☟これで半分くらい来たところかな。

やっとにの鳥居と拝殿がちらっと見えてきました。

神社全体の建物は新しい感じがするのですが、狛犬さんは古そうでした。

☝正面から

☝正面から

ここには国指定天然記念物として、爺杉がありますが、☝この画像の場所に婆杉があったそうです。

画像の切り株の残りっぽいものが見られます。

カエルのお出迎えする手水舎です。

ここに、素敵なビオトープがありました。

そして、こちらが拝殿になります。

ちなみにこちらの神社は、創建は985年だそうで、京都府にある石清水八幡宮(旧男山八幡宮)から

分霊されたのが始まり。

本当は正面から撮影したかったのですが、どうしても手前のテルテル坊主をぶら下げる

ブルーの棚が邪魔で・・・(;´・ω・)脇からの撮影になりました。

☟こちらが本殿になります。

こちらは、2005年(平成17年)に新築されたそうです。

境内全体に、この時期に整備されて、いろいろと建て直しをされたのでしょうかね。

画像の脇に写っている木が爺杉です!

途中から枝が出て巻き付いてる姿が凄いなぁ~龍が登っていくみたい。

倒木の対策の為、枝が切り落とされたりしてるようです。

他にも建物、記念碑?みたいな物などありましたが、今回は撮影しませんでした。

こちらの神社は、建て直し浅い為(長い歴史はあります)、建物全体も新しく全体にすっきりした

清楚な雰囲気を持った神社に感じました。

社殿に来るまでの参道両脇は、色々な木々、草花を植えているようなので、今後それらが成長し

こちらに来られる参拝者も楽しませてくれることでしょうね(*'ω'*)

今回、頂いた御朱印がこちらです☟

こちらの神社の御朱印は、書置きのみの対応でした(2024年6月)

他にはこんな感じのものがありました☟

帰ってから調べてみたわかったのですが、こちらの御朱印は、以前は直書きをしていたようですが

御朱印がブームになり、その期待に応えるために、御朱印は、同市内の書家と同じく同市内の画家が

書いたものになったため、書置きになったようです。

★八幡宮御朱印 ➡書家:鈴木赫鳳(かくほう)氏 画家:中村光夫氏(黒と白っぽい見開きタイプ)

★市杵島神社御朱印 ➡書家:時崎伍鳳(ごほう)氏 画家:中村光夫氏(見開きのタイプ)

見開き意外と、期間限定については他の方が書かれているのでしょうかね?書体が違うので

そうかな~と思いました(*´з`)~♪

■2024年6月19日

神岡稲荷神社

〒319-1714 茨城県北茨城市関南町神岡上594

御祭神:倉稲魂命(うかのみたま)

※山城国伏見稲荷にて御分霊を拝授

◆神社メモ

・駐車場は神社すぐわきに「神岡上街区公園」があり、そのわきに車を止めれるスペースがあります。

ただ、そこまでの道が少し細いのでご注意下さい。

☟神社の南の鳥居前になります。画像の左に入るところが車を止めるスペースになります。

・社務所なし

・御朱印は、宮司さん宅へ伺い頂くようになります(書置き)

こちらの神社の入り口は、東側にある鳥居が正面になるかと思います。

今回は、車をお置いてから神社へ向かったので、☟こちら南側の鳥居から入りました。

鳥居をくぐると右側にアジサイが綺麗に咲いていました

境内には、大きな銀杏の木がありました!

中心をてみると、古木特有の乳が凄い

相変わらず画像では、この大木の迫力が伝えられない😅

☝画像奥に見えるのが東側の鳥居になります。本来こちらが正面入り口になるのだと思います。

こちら(東側)の通りを、今回は見てこなかったので、手水舎とか確認してません(;´・ω・)

ただ、本殿をまわっている時に、脇に境内社がちらほらありました。

社殿は、南に正面が向いています。

彫刻とかは無いんだけど、屋根からしても全体に重厚感の感じる、かっこいい社殿です

神紋が、五七桐なんですね~神社と言えば三つ巴かな?桐紋といえば豊臣を思い浮かべますが、

ここらで豊臣に関係あるのでしょうかね?なかなか見られないですね。

そうそう、桐の紋って色々な形があり、それぞれに意味があるそうですね。

☟そしてこちらが本殿になります。

本殿の周りは、画像を見てわかるように、柵があり、さらに榊かな?それがぐるっと

柵のそばに植えてあるので、遠目でしか見ることができませんでした(;^_^A

画像に納められなかったけど、本殿の正面上中心に「卍」の彫刻が入っていました。

いや~拝殿に続き本殿も、ほれぼれする造でかっこいい

もう、自分に語彙力なくて「かっこいい」しか出てこない(笑)

神社内で案内看板が見当たらず、家に帰ってから神社庁を拝見すると、社殿について

以下のように書かれていました。(神社庁)

現在の本殿は、天文16年地頭山城守岩城忠次郎隆照により造営。

拝殿は、大正6年の暴風で倒壊し大正15年再建とのことなので、本殿の方が古いんですね

また、徳川幕府老中、松平周防守の祈願所であり、享保7年神祇管領より、正一位を奉授。

っで、造営された「岩城忠次郎隆照」って人、歴史についてさっぱりの私としてはわからないので

ネットで検索しても出てこない 結局はっきりとはわからなかったけど、岩城家で見ていくと、

結局はっきりとはわからなかったけど、岩城家で見ていくと、

佐竹家とか伊達家など鎮守されてる場所などもあって関係してるのかな~って、でもじゃ、神紋は

どうなの?ってなるし、まぁ、結局わからんのです~(;^_^A

さて、今回頂いた御朱印はこちら☟

南側の鳥居を出ると、「宮司宅こちら☞」って案内石☟(画像)がありますので

その通りにすすむと、宮司さん宅入口にさらに表示されてるのでわかります(笑)

☝とても立派だし わかりやすいよね(笑)

わかりやすいよね(笑)

ちなみに御朱印は書置きになっていて、初穂料は300円でした。

そこには、「神玉」巡礼?もありましたよ~(*'ω'*)

ちなみに私は、稲荷神社ってあまり得意ではないんだけど、ここは最近行ってきた神社の中でも

割りと心地よく感じたなぁ~アジサイもきれいだったし

■2024年4月10日

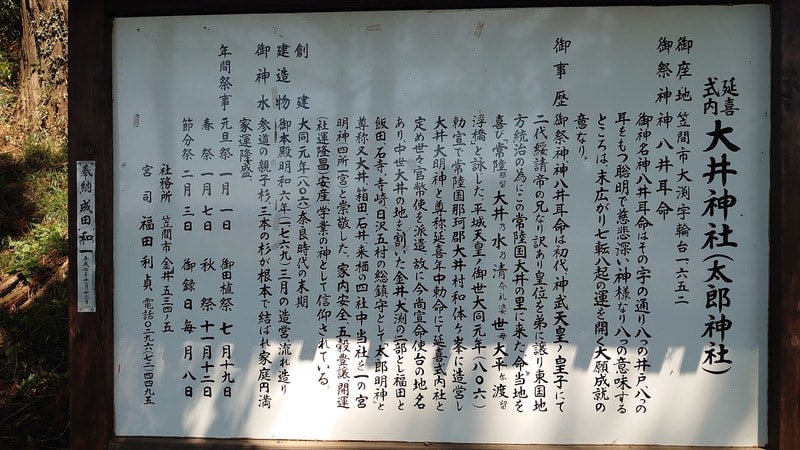

大井神社(太郎明神)

〒309-1604 茨城県笠間市大渕1652

御祭神:神八井耳命(カムヤイミミノミコト)

※(由緒書きより)神八井耳命は、初代神武天皇の皇子にて二代綏靖帝の兄なり。訳あり皇位を弟に

譲り東国地方途上の祈り縁ありこの常陸国大井の里を音連れた。

また、その字の通り八つの井戸、八つの耳を持つ聡明で慈悲深い神様なり。

八つの意味をするところは末広がり、七転八起の運を開く大願成就の意なり。

◆神社メモ

・駐車場あり(本殿の裏手、北側にあり、鳥居のある正面にはありません)

・御朱印は、事前に宮司さんへ連絡が必要です。

笠間市周辺には何度か来ているのですが、この大井神社のある場所への都合が、なかなか合わず

来ることができませんでした。

こちらの神社の駐車場は、本殿の裏手北側にあります。

☝この看板の先に進むと鳥居のある表参道へ向かえます。

看板の矢印のとおり向かうと駐車場へ向かえます。

駐車場の看板奥へ進むと拝殿へ向かうことができます。☟が駐車場になります。

ちなみに表参道は、東側にあり駐車場がありません。

☝こちらが正面で、表参道にある鳥居。

こちらの表参道から入ると、ご神木の脇を通ります。

大きすぎて、看板が入らなかった(;^_^A

参道には、ご神木以外にも、ご神木並みにとても大きく育った木々があります。

参道奥へ進み拝殿が見えてくると参道地面に苔の道が出てきます!

ここ、苔好きの私には、とっても素敵でした(*´з`)~♪

参道を抜けると、拝殿て前に宣命殿&社務所と書かれた建物がありました。

この「宣命殿」って、今まで参拝してきた神社では見たことがありませんが、ぱっと見た感じ

境内社の拝殿かと思いました(;^_^A 社務所は後から追加して建てた感じですしね。

ちなみに、「宣命(せんみょう)」って部分は調べると「天皇からの命令を漢字だけの和文体で表した

もので、漢文体の詔勅に対していう」ってことらしい。これ以上書くとちょっとややこしいので、気に

なる方は調べてみてくださいね。

☟手水舎

☟こちらが拝殿になります。ちなみに神社の創建は大同元年(806年)奈良時代の末期だって!

☝拝殿から見た表参道になります。まっすぐの見た感じが心地よい

続いて本殿へ!

この波の様な、雲の様な彫刻がとても目を引きます。

由緒書きでは、こちらの本殿は明和6年(1769年)3月の造営と書かれていました。

今回は参拝のみだったので、御朱印はいただいていません。

☟ちなみに、駐車場から社殿へ向かう場合、拝殿脇に出る近道となっています。

出来るならば駐車場から拝殿へ行ったとしても、表参道の鳥居まで行き、ご神木もぜひ!

見て頂きたいかなと思います♪

余談ですが、表参道の脇にびっくりするものがありました!

これです☟

見た瞬間、木の一部かと思ったのですが(笑)よく見たらお面のようです!

でも、これ・・・暗闇で見たら怖すぎる~(>_<)

■加波山神社・・・その1(2018年7月12日)

■加波山神社・・・その2(2024年4月3日)

※その2の記事は☟下の方にあります。

★私なりにサイトなどを拝見し調べてみた内容(◆神社メモ)☟

こちらの加波山神社、神仏分離の時に氏子の間に色々と不破が生じたようで、その為に2つに分裂し

それぞれが加波山神社と名乗っているのかな~?(;^_^A

●加波山神社 (真壁拝殿)

〒300-4403 茨城県桜川市真壁町長岡891

※石岡市拝殿は、茨城県石岡市大塚字加波山2398にあるそうです。

※こちらの神社は、加波山山頂、石岡市大塚に鎮座する神社ですが、山頂まで行くのが大変な為

そこまでいかなくても参拝できるように、石岡市の拝殿と真壁拝殿があるようです。

☟山頂にある色鮮やかな拝殿は、こちらの神社が管理されているものかと思われます。

御祭神:・国常立尊・伊邪那岐尊・伊邪那美尊※他に山中に737神がお祀りされてる。

※こちら境内にある案内看板には、当神社名を不正に使い…云々と書かれていた(-_-;)

※真壁拝殿に社務所があり、そちらで御朱印を頂けるようです。

*******************************************

●加波山三枝祇神社本宮(かばさんさえなづみじんじゃほんぐう)HP

〒300-4403 茨城県桜川市真壁町長岡809

☟こちらの神社サイトから拝見し、抜粋し簡単にまとめた内容です。

※加波山山頂に鎮座する加波山三枝祇神社本宮は、加波山神社本宮、加波山神社、加波山本宮は

通称名となっているそうです。(登記名は「加波山三枝祗神社本宮」である)

※社号については、天照大御神の御母弉冊大神を祭神として神母山神社と創祀せられ、常陸国造その祖神を

配祀することにより「三枝祇神社」と改称する。

その後、真壁城主家幹奉納額に著す「加波山」その名を戴き、また総本社である本宮を入れ加波山三枝祇

神社本宮になったそうです。

また、神社について、本宮は加波山三枝祇神社本宮、親宮は三枝祇神社親宮、中宮は加波山神社(石岡市

旧八郷町)へと社名を変更致し、三社、宮本・太田・友部の各宮司奉職へと進むとサイトには書かれてい

ました。

※加波山山頂には本宮奥之院・三角点があり(709頂上)他に頂上までの道中になるのかな?中宮御拝殿、

親宮御拝殿と本殿、たばこ神社、中宮御拝殿などあり。(ただし、これらの社殿はどちらのものかは

はっきりとわからなかったが、こちらの神社サイトにはマップとして紹介されていました)

御祭神:・伊弉册大神・速玉男大神・事解男大神

相 殿:・天神七代大神 ・地神五代大神・天津彦根神・建許呂神・八雷神・日本武尊

・猿田彦神・稲荷大神・他737神を祀られている。

※神社サイトの由緒には「加波山内に鎮座する社殿形態等も変動し、難解、社路にて御迷惑を御掛けして

おります。」と書かれていた。

※御朱印は決まった日に頂けるようです。

※2024年4月 メモを追加

■加波山神社・・・その1(2018年7月12日)

ここ数ヶ月、色々と忙しくて、更新がとまってしまった!(^_^;)

載せようと思ってる物もあるんだけど、時間がなくて〜お待たせしてます。

今日は、ちょとおまけ的な記事ですみませんが、載せときます。

桜川市にある、加波山神社…ここ、少しややこしくて、他で調べると、ちょと仲が悪いのか?

よくわからないので、一度様子を見に行ってきました〜(^_^;)

↓加波山神社 本宮

こちらは、加波山へ、向かう最初に出てくる神社。

拝殿は、落ち着いて、なかなか立派です!

他に人もいなくて、とても静かでした〜

その後、少し走らせ駐車場に車を止めて向かった先。

↑こちらは、加波山普明神社(かばさんふみょうじんじゃ)だそうです。

ここの御祭神、○○仙人って書いてあったかな〜??仙人は、初めてみたよ。

でも、雰囲気的には、小さいながらも、いい感じでした。

その隣に…!!!( ̄□ ̄;)!!

すっごーい!

ど派手な拝殿どーん!

参拝する時に、ちょうど祈祷が始まりました〜。

いや、賽銭箱も金属なので、チャリ〜んって響くのよ(^_^;)

わたし的には、ちょっと落ち着かない気分でした。(失礼かもしれないけど神輿に見えて…)

なので、今回は、御朱印は貰ってきませんでした〜(^_^;)

もう少し調べてから、御朱印をもらいに来ようかなって思います。

この他に、桜川市の「五所駒瀧神社」へ行ってきたのですが、社務所の入り口や窓はあいてるものの、

チャイム鳴らしても誰も出てこなくて、またもや御朱印をいただけませんでした〜(T_T)

ここ、何度か来てるけど、もらえてません〜

あまりにも凹んだので、行きなれている雨引観音様によって御朱印を頂いて帰りました〜

しかも到着早々、祈祷が始まって嬉しくなりました!

さらに、御朱印貰って帰るときに祈祷も終了〜♡最後は本当にラッキーだったよ♪

しかも、孔雀さんにも会えたしね〜♪

あっ、雨引さん、御朱印の書き手さんが違って・変わったのかな?数人いる?

よくわかりませんが、以前とは違うものでした〜(*´﹀`*)

それにしてもパソコンの調子も悪くて、携帯で一度記事書いて、その後パソコンからデジ画像を

入れようと思ったけど、画像取り込もうまくいかないし、調子悪いしで・・・( ノД`)シクシク…

※画像は、携帯とデジカメ混合です。

■加波山神社・・・その2(2024年4月3日)

今回、改めて神社の事を私なりに調べてみて、この加波山神社の事をまとめてメモってみた。

さて、以前☝にも書いた加波山神社・・・相変わらず対立なのか?よくわからない神社ですが

ネット上で調べてみると、上の記事にも書いた、最初に出てきた神社(控えめ社殿)を加波山三枝祇神社本宮

と表しており、次に出てくる(色鮮やか)方のは加波山神社(加波山神社真壁拝殿)と言われているようですね。

さて、どちらにせよ背後に加波山が鎮座しており、その加波山の頂上になるのかな?そこにそれぞれの神社の本宮となる場所があるのですが、今回は色鮮やかな方の本宮の拝殿(加波山神社)へ行ってきました。

数年前にも行ったことがあるのですが、その時は神社の事もよくわからず(今もよくわかってないけど)

画像を撮らず参拝だけしてきたので記事にUPしていませんでした。

記憶に残っているのは、その場所に行くのにかなり苦労してたこととニリンソウがたくさん生えていたこと。

そうなんです!ニリンソウを思い出したついでに、再度、見に行ってみることにしたのが理由(笑)

※ニリンソウとはこんな花☟(我が家のニリンソウ)

ちなみに、上にも書いたけど山の頂上まで行って参拝するのが大変だから、山の麓にできたのが

真壁拝殿ってことになっていると、どこかで読んだ記憶があります💦

さて、山頂の拝殿へ行くのには、歩いていくか、林道を走っていくしかありません。

ちなみに、控え目の神社で紹介してる本宮などは、歩いて行くようになってるかな?って

思います😅

この先を進むのです! 私が思うのには・・・車高が低い車や大型車(車幅的に)は難しい

かと思います。

☟先に進むと、画像だとわかりにくいのですが、路面が見えないほど杉?のような葉でおおわれている。

このまま先に進んで大丈夫なのか不安いっぱいの道で、油断すると、たまに出てくるくぼみに

タイヤがとられます。

帰りも考えると不安ばかりがつのるのですが、社殿が見えてきて一安心。

なんとか無事に駐車場?って思えるスペースに車を止めて、ここから歩いて社殿へ向かいます。

あっ、ちなみに以前は車を止めるスペースにニリンソウが群生していたのですが、整地されたのかな?

以前なかった石碑があって、残念なことにニリンソウは、全くなくなっていました( ノД`)シクシク…

参道の脇に、個人の名前の入った記念碑らしきものがいくつかありました。

画像奥に・・右側にご神木らしきもの。左に桜の木があります。

杉かな?・・・なんの樹かわからなかったけど、ご神木だと思われる(;^_^A

そして、こちらが桜の木・・・見上げた様子が真っ黒にしか見えん(笑)☟

桜の木の根元画像2枚☟

根元を見ると・・・桜の木っぽくないよね?足場も悪く、いろいろ石碑とかあって近づけない。

ですが、こんな案内看板があった☟

そう、杉の木と競い合って、幹は曲がりくねったと書かれているので、桜と杉が一緒に

伸びていったってことかな?

☟でもね、下から見ても桜なの?って思うくらいわからない。

しかも枝垂れ桜と書かれつつ、しだれた枝さえもわからん。

とりあえず参拝しなきゃって事で、拝殿へGO!

ここにも色鮮やかな扉を発見。(扉をみれば管理の神社がすでにお分かりかと)

☟こちらは手入れされてないというか、ちょっと残念なことになっていた。

この2つの社の間に、さらに奥へ進む階段があります。

行ってもいいのか不安になる(;^ω^)

こんな感じの石でゴツゴツした道で、見上げるとお天気も悪いし、どこまで続くのか不安もあり、

今回は途中でやめました。

奥へは画像を見てわかるように☟まだまだ上らないといけないようだし、足場もかなり悪そうで、

それよりも、まだ左腕の骨折も完全には治ってないので、安全第一!無理は禁物!ってことで引き返しました。

そう、ここで引き返すために、拝殿の方へ目線を向けたらラッキーなことがあった

なんと 桜の花を見ることができたのです

桜の花を見ることができたのです

わかりますか 拝殿の屋根の先に見えるほわっと白っぽい木が桜になります!画像だとわかりにくいかな。

拝殿の屋根の先に見えるほわっと白っぽい木が桜になります!画像だとわかりにくいかな。

この上からでないと、桜が確認できなかったので、途中まででも上ってよかった

画像だと白っぽくなってるけど、実際は薄くピンクなんですよ~看板にも糸桜と書かれていたので、

花姿が小さいせいかな?(ちなみに画像の色彩調整しても、桜をわかるようにできませんでした)

☟近づいて撮影しても、桜の花姿が画像だとわからない(´;ω;`)ウゥゥ 携帯画像なので、これが限界かな?

ちなみに奥のふわっとした感じの木が桜です。

まぁ、目的だったニリンソウは見れなかったけど、今年最初の桜が見れたのはラッキーでした

ちなみに、今回は麓にある加波山神社拝殿へは行ってませ~ん。

あっ!一応、無事に家に帰れてほっとしたよ~(笑)