さて、「良く解らん」「肘木」ですが

よく「社寺建築の工法」を読んでいると

「斗」にも似たような事が有る様で

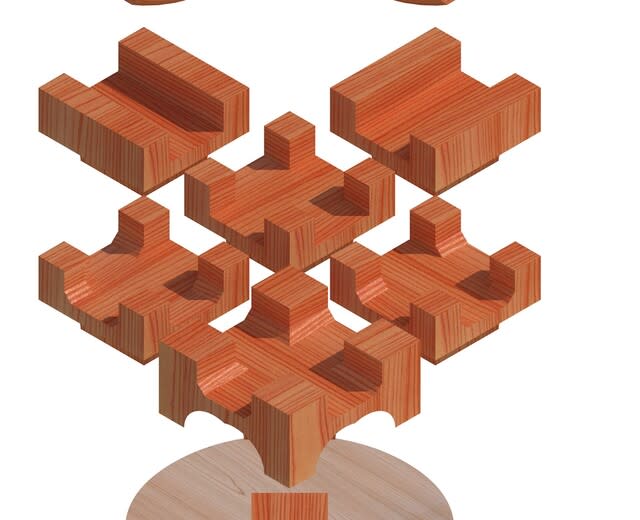

手前、中央は「隅斗」だと説明しましたが

後の物は全部が「巻斗」ではなく

上の左右二つが「巻斗」でその他は

「方斗(ほうと)」と言うらしいです

上に乗って来る「肘木」の通り方で違いが有る様で

上の二つの様に「肘木」が一方向からしか通っていない物を

「巻斗」と言い

「肘木」が二方向から通って、「斗」の上で交差している物を

「方斗」と言うようです

m(__)m

と言う事で、「肘木」の大きさですが

佐藤さん曰く「幅は柱の1/3で背はその1.2倍」だそうですが

どうもこの辺りが又、納得がいかないオヤジでして

基準になっていたのは「枝」じゃないのか?

何で急に「柱」が基準になってんだ・・・とか思いつつ

実は、「柱」の大きさ自体が元を正せば「枝」から

算出された物なんだから・・・「まッえ~~けどな」と

思い直すややこしいオヤジです(肘木だけじゃなくてお前もか!)

そんな事よりも、「肘木」の大きさです。

佐藤さんの言われるように「柱」の大きさの1/3だと

幅は113.3mmで

(たしか3の上に・を打って置けば3が永遠に繰り返されると言う意味に成るとか成らないとか??)

背は135.9mm(9の上に・)と言う事に成るので

この「五重塔」については「肘木」を

113x136mmとして描きました・・・・?

「柱」の大きさって何時決めました?

・・・その話はもう少し後で・・・するのかな?

で、「肘木」の大きさは基本これで、

「雲肘木」も「通し肘木」も「秤肘木」も同じ様ですが

形状によって呼び名が違う物が有って

今回私が描いている様な、下側の角を

面取りして有る様な物を「舟肘木」と呼ぶようです

なので、昨日言ったこの「四つ請秤肘木」は「四つ請舟秤肘木」??

てな事に成るのかもしれません(ややこし~~ッ!?)

以上、「五重塔 肘木の巻」はここまでで勘弁して下さいm(__)m

明日は「大斗」辺りの話になりますが

そうなると、やはり「柱」の大きさから書かなくては・・・・??

又何時か・・・(明日です!)m(__)m