九龍城の写真集を部屋の中から発掘してみた。

10年ほど前に購入したものから最近のものまで4冊が出てきた。

どれも普通に買った物なので、珍しい物もでもないのだが

折角だから、見直しついでに感想を書いてみよう。

1)『九龍城砦』宮本隆司 平凡社 1997年6月2日初版

九龍城解体前の1987年と1992年、

解体作業の始まった1993年に撮られた写真をまとめたもの。

写真はすべてモノクロである。

解体前、解体後の空撮が何点か含まれていて、比較できるところが面白い。

住宅雑誌の編集者を経て写真家となった人らしく

建築造型物を抽象的に捉えた写真が多い。

人物はほんの数点、風景の一部として撮られているのみ。

この写真集はいわゆる「廃墟」ブームのはしりでもあったようだ。

同じ頃にNHKでも九龍城解体のドキュメント番組を見た記憶があり

自分の中ではその番組と宮本氏の写真がカブっているのだが

正確なところは定かでない。

2)『最期の九龍城砦<完全保存版>』中村晋太郎 ゴマブックス

2009年6月10日初版

つい2カ月ほど前に出た最新の写真集、ではあるが、氏としては

1996年『最期の九龍城砦』

2003年『最期の九龍城砦<完全版>』に続く3冊目ということだから

やはり廃墟ブームの先駆的1冊なのである。

今回初めてカラーになったようだが

この色調はいわゆる廃墟写真の通例で、現在のブームを意識したものだろう。

しかし何といってもDVDが圧巻。

文字通りの廃墟を進んでいく映像は「よくこんなところに入ったもんだ」と

見ていながら恐怖に襲われる。

九龍城に関する本や映像がどれだけ出ているのかは分からないが

「廃墟」というアプローチで見るなら

手軽に手に入る、ということではこの本がベストかもしれない。

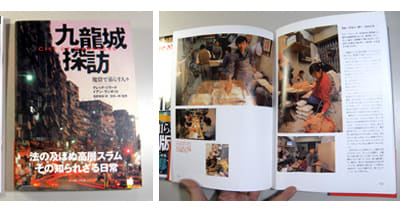

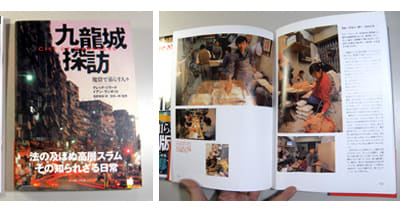

3)『九龍城探訪 魔窟で暮らす人々』グレッグ・ジラード イアン・ランボット

尾原美保/訳 吉田一郎/監修

イースト・プレス 2004年2月25日初版

原書自体は1993年に出版されたらしい。

納められた写真は1987年頃の、住人がまだ住んでいた頃の写真がほとんどである。

上記2冊が廃墟、構造物としての九龍城を捉えた写真集なら

こちらはそこに住む「人」に焦点をあてたもので、

住人の実名入りルポルタージュになっている。

九龍城といえば一般的に魔窟とか迷宮など、

危険な街というイメージが一般的だと思うが

グレッグ・ジラートの目線はあえてそういう「危険」は強調せず

そこに住む普通の家族の姿や暮らしぶりを紹介している。

確かに建築物としての異常さ(不法増築など)を除けば

どこの国にもあるスラム街とさほど変わらないように思えてくる。

人間の持つしたたかさ、マイノリティのエネルギーを感じさせるという意味では

現代のハイテク空間よりもよほど人間的で居心地がよさそうに思ってしまうのは

私だけ、だろうか。

4)『大図解 九龍城』九龍城探検隊(写真・文) 寺澤一美(絵)

可児弘明(監修)

岩波書店 1997年7月10日第1刷発行

1ページB4サイズの大判の本。

ボリュームはわずか40数ページではあるが内容は濃い!

解体直前の1993年に現地探険を行い、写真や図面によって

九龍城の内部をイラストで描き起こすという、

気の遠くなるようなことをやってしまった凄い本。

とにかく、展開するとB3W(電車の壁面についている広告2枚分)になる

側面写真と、その透視イラスト「生活復元パノラマ」の迫力が凄い。

取材したのは住人の退去後ではあるが

イラストには人物やその部屋の中に置かれていた(であろう)

家具や様々なモノ、洗濯物やゴミまで緻密に描きこまれている。

巻かれていた帯(腰巻)には

「フィクションでもなく、ノンフィクションでもない『物語』を表現してみた」

と書かれているが

これも上の『九龍城探訪』と同様、奇異なところばかりが強調される九龍城を

「生活の場」として捉えた、興味深いアプローチだと思う。

もちろん現実には無法地帯であり、不衛生な場所であったことには違いないのだろうが

現物がなくなってしまった以上

既に考古学(?)的領域に入っているようなもので

「希望的美化作用」が働くのはむしろ当然とも思えるし

やはり、その想像力には脱帽してしまうのである。

たかだか自分の本棚にある4冊だけの話ではあるが

久々に見返してみると九龍城の不思議な魅力にまたとり付かれてしまいそうだ。

廃墟ブームの発端といえばそれでもいいけれど

自分的にはそこに居た人間や、人間が存在していたときのエネルギーに

心惹かれるものがある。

計算不可能、予測不可能、統治不可能というのも人間の本質の一部ではあろう。

むろん、それは現代都市のあちこちで今だに残っているのだから

廃墟としてよりも、「生の記録」としてみる方が面白いと思うのだが

とうだろうか。

10年ほど前に購入したものから最近のものまで4冊が出てきた。

どれも普通に買った物なので、珍しい物もでもないのだが

折角だから、見直しついでに感想を書いてみよう。

1)『九龍城砦』宮本隆司 平凡社 1997年6月2日初版

九龍城解体前の1987年と1992年、

解体作業の始まった1993年に撮られた写真をまとめたもの。

写真はすべてモノクロである。

解体前、解体後の空撮が何点か含まれていて、比較できるところが面白い。

住宅雑誌の編集者を経て写真家となった人らしく

建築造型物を抽象的に捉えた写真が多い。

人物はほんの数点、風景の一部として撮られているのみ。

この写真集はいわゆる「廃墟」ブームのはしりでもあったようだ。

同じ頃にNHKでも九龍城解体のドキュメント番組を見た記憶があり

自分の中ではその番組と宮本氏の写真がカブっているのだが

正確なところは定かでない。

2)『最期の九龍城砦<完全保存版>』中村晋太郎 ゴマブックス

2009年6月10日初版

つい2カ月ほど前に出た最新の写真集、ではあるが、氏としては

1996年『最期の九龍城砦』

2003年『最期の九龍城砦<完全版>』に続く3冊目ということだから

やはり廃墟ブームの先駆的1冊なのである。

今回初めてカラーになったようだが

この色調はいわゆる廃墟写真の通例で、現在のブームを意識したものだろう。

しかし何といってもDVDが圧巻。

文字通りの廃墟を進んでいく映像は「よくこんなところに入ったもんだ」と

見ていながら恐怖に襲われる。

九龍城に関する本や映像がどれだけ出ているのかは分からないが

「廃墟」というアプローチで見るなら

手軽に手に入る、ということではこの本がベストかもしれない。

3)『九龍城探訪 魔窟で暮らす人々』グレッグ・ジラード イアン・ランボット

尾原美保/訳 吉田一郎/監修

イースト・プレス 2004年2月25日初版

原書自体は1993年に出版されたらしい。

納められた写真は1987年頃の、住人がまだ住んでいた頃の写真がほとんどである。

上記2冊が廃墟、構造物としての九龍城を捉えた写真集なら

こちらはそこに住む「人」に焦点をあてたもので、

住人の実名入りルポルタージュになっている。

九龍城といえば一般的に魔窟とか迷宮など、

危険な街というイメージが一般的だと思うが

グレッグ・ジラートの目線はあえてそういう「危険」は強調せず

そこに住む普通の家族の姿や暮らしぶりを紹介している。

確かに建築物としての異常さ(不法増築など)を除けば

どこの国にもあるスラム街とさほど変わらないように思えてくる。

人間の持つしたたかさ、マイノリティのエネルギーを感じさせるという意味では

現代のハイテク空間よりもよほど人間的で居心地がよさそうに思ってしまうのは

私だけ、だろうか。

4)『大図解 九龍城』九龍城探検隊(写真・文) 寺澤一美(絵)

可児弘明(監修)

岩波書店 1997年7月10日第1刷発行

1ページB4サイズの大判の本。

ボリュームはわずか40数ページではあるが内容は濃い!

解体直前の1993年に現地探険を行い、写真や図面によって

九龍城の内部をイラストで描き起こすという、

気の遠くなるようなことをやってしまった凄い本。

とにかく、展開するとB3W(電車の壁面についている広告2枚分)になる

側面写真と、その透視イラスト「生活復元パノラマ」の迫力が凄い。

取材したのは住人の退去後ではあるが

イラストには人物やその部屋の中に置かれていた(であろう)

家具や様々なモノ、洗濯物やゴミまで緻密に描きこまれている。

巻かれていた帯(腰巻)には

「フィクションでもなく、ノンフィクションでもない『物語』を表現してみた」

と書かれているが

これも上の『九龍城探訪』と同様、奇異なところばかりが強調される九龍城を

「生活の場」として捉えた、興味深いアプローチだと思う。

もちろん現実には無法地帯であり、不衛生な場所であったことには違いないのだろうが

現物がなくなってしまった以上

既に考古学(?)的領域に入っているようなもので

「希望的美化作用」が働くのはむしろ当然とも思えるし

やはり、その想像力には脱帽してしまうのである。

たかだか自分の本棚にある4冊だけの話ではあるが

久々に見返してみると九龍城の不思議な魅力にまたとり付かれてしまいそうだ。

廃墟ブームの発端といえばそれでもいいけれど

自分的にはそこに居た人間や、人間が存在していたときのエネルギーに

心惹かれるものがある。

計算不可能、予測不可能、統治不可能というのも人間の本質の一部ではあろう。

むろん、それは現代都市のあちこちで今だに残っているのだから

廃墟としてよりも、「生の記録」としてみる方が面白いと思うのだが

とうだろうか。

アナログさんなら、やはりこのくらい所有してらっしゃるかとは思いましたが(*^^*)

ワタシはグレッグジラードと宮本隆司と中村晋太郎の一番最初のヤツを所有してます♪

宮本隆司のは写真集として秀逸ですね!

手持ちでは「九龍城探訪」が一番好きです。バイブルです。一般的な悪の無法地帯、魔の巣窟といった知識が完全に覆されます。そのイメージとは程遠い幼稚園や教会、無邪気な子供達の姿に胸を打たれます。

中村晋太郎の白黒写真集、廃墟好きの目線としてはたまりませんが、やや物足りなさを感じましたので、やはり完全保存版を所有すべきでしょうか。しかもDVD付きでございますか!! これは欲しい!! もはや手に入れる気まんまんでございます♪

九龍城探検隊のも気になります。断面図が載ってるのはコレでしょうか?お借りするしか…(笑)

過去ドリームキャストのシェンムーⅡを死ぬほどプレイしましたがアレはいいですよ(*^^*) 見事に再現されてます。てかアレが九龍城なんだとワタシのなかで出来上がってるだけなんですけどね。

香港映画で実際の九龍城で撮影した作品などご存知でしたら、是非ご一報を(笑)ジェットリーの古い作品に九龍城内部が映っていたモノが記憶にあるのですが、タイトルも思い出せないんですよ…

興奮しすぎた。長文失礼しました。

中村氏の1作目と2作目、書いた後で

アマゾンで購入してしまいました。

しかし、ドリキャスの「シェンムーⅡ」とは

恐ろしくニッチなところを突いてくる(笑)

映画については私も知らないので

探してみますが・・・

タイトル思い出したら教えてください!