2016年3月27日より福井鉄道越前武生~えちぜん鉄道鷲塚針原間において、福井鉄道とえちぜん鉄道との

相互乗り入れ

が開始されました。福井鉄道とえちぜん鉄道の接続駅である田原町において、線路を接続する事によって福井鉄道とえちぜん鉄道で相互直通運転を行うというもので、えちぜん鉄道沿線及び福井鉄道沿線を乗り換えなしで結ぶというものです。そんな相互直通運転を見てきましたので、レポートします。

相互乗り入れに合わせて福井鉄道とえちぜん鉄道の接続駅である

田原町

に大幅な改良が行われ、福大前西福井方に接続部分が設けられました。元々同じホームを使用し、平面で乗り換えが出来ていたのですが、線路は接続していませんでした。これによって、田原町駅は1面2線から2面3線に改良され、1番ホームが福井鉄道の田原町折り返し用低床ホーム、2番ホームが直通列車用の低床ホーム、3番ホームがえちぜん鉄道専用の高架ホームという構成になっています。この改良でえちぜん鉄道と福井鉄道との乗り換えが同一ホームから線路を跨いでの乗り換えになってしまいましたが、踏切を渡ることで平面乗り換えが出来るようになっています。相互乗り入れに合わせて福井鉄道側にも駅員が配置されたようです(駅員は1番ホーム側の駅舎に駐在)。

直通列車は2番ホームに発着し、ここで乗務員交代が行われています。えちぜん鉄道といえばアテンダントですが、直通列車にはアテンダントは乗務していませんでした。

相互乗り入れのえちぜん鉄道側の終点駅である

鷲塚針原駅

です。鷲塚針原は基本的に田畑が目立つのどかな駅ですが、相互乗り入れがここまでとなったのはおそらくえちぜん鉄道側の乗り入れ区間が福井市内に限定した結果だと思われます(えちぜん鉄道三国芦原線は鷲塚針原までが福井市内)。

鷲塚針原は元々島式1面2線の交換可能駅ですが、相互乗り入れに合わせて上り線の外側に専用の低床ホームを新設し、直通列車はここに発着しています。ホームは超低床電車3両編成が停車できる分の長さが確保されていますが、ホームの先は行きどまりになっていました。尚、直通列車の折り返しは約40分と長く取っている事がポイントです。これは福井鉄道線内での遅れの影響を抑えるためのようです。

えちぜん鉄道のMC7000形と福井鉄道F1000形の並びです。鉄道線用電車と路面電車が隣同士で並ぶのは相互直運転ならでのシーンですね・・・。車体に大きな差がありますね。

鷲塚針原駅の駅舎内に掲示されていた乗り場案内です。ホーム番号は無く、このように紙で案内されていました。

相互乗り入れにあたってえちぜん鉄道側が用意した超低床電車のL形ですが、福井鉄道F1000形の3車体連接車に対し、2車体連接と短いため、折り返し方法が少し異なっています。というのは、到着時はLRV用の停止目標に従って停車し(F1000形に対応した停車位置)、降車扱いを終えた後、ホームの上り方先頭まで進んだ後乗車扱いを始めるという流れになっていました。なので、上り方先頭部にも停車目標がありました。

相互乗り入れに合わせてえちぜん鉄道の各駅では低床ホームの追加が行われていましたが、多くは従来のホームの先に低床ホームを設置する形で行われています(広島電鉄で見られるものと同じじ方式ですね)。しかし、島式ホームで交換可能駅である

新田塚駅

では島式ホームの線路を挟んで両反対側に低床ホームを設けることで対応していました。島式ホームとなると、ホームを延長するにはポイントを移動するなど線路の改良が必要となり、コストや列車の運行に影響してしまいます。なので、外側にホームを新設する事で対応していたんですね・・・。因みにダイヤ通りだと新田塚での列車の交換は行われていないのですが、列車が遅れた時は交換を行うようです。撮影時も本来は交換なしのはずなのですが、列車が遅れていたため、新田塚で少し停車し、列車交換を行っていました。更に、直通列車同士の交換はダイヤ通りなら田原町付近で交換のところ、福大前西福井で交換してました。

高床ホームと低床ホームはホームの高さに大きな差があるので、写真のような光景が見られます。高床ホームから見ると、低床電車が低く見えたり、低床電車から高床ホームを見るとホームの構造がドア越しに見えたりと本当に面白いですね・・・。

相互直通列車は全て

急行

として運転されます。福井鉄道線内は元々設定されている急行列車と同じ停車駅ですが、えちぜん鉄道では中角以外全て停車します。行先表示のスタイルは福井鉄道とえちぜん鉄道で同じです。

ダイヤです。相互直運転は7時台から18時台にかけて1時間1本設定されています。朝のみ福大前西福井折り返しである以外は鷲塚針原まで行きます。えちぜん鉄道の一部駅ではえちぜん鉄道L形の運行列車が表示されており、そこからL形は毎日3往復で、3時間に1本の割合で運行されている事が読み取れます。つまり、直通列車は福井鉄道2本、えちぜん鉄道1本の割合で運行している感じでしょうか・・・。

福井鉄道は

F1000形

が充当されています。充当されるといっても充当されるのは第1・2編成のみで、相互乗り入れ直前に投入された第3編成は充当されていないようです。車体塗色は2013年に入った第1編成はオレンジ、2015年に入った第2編成はブルーとなっています。車内は2人掛けシートが並んでいる事がポイントですね・・・。

尚、相互直通運転はF1000形が中心ですが、770形も入るようです。充当できるF1000形は2編成しかいませんからね・・・。

運転席後部のLCD式運賃表示器です。運賃だけでなく、停車駅や福井鉄道の路線図なども表示されています。

こちらは相互乗り入れに合わせてえちぜん鉄道が用意した

L形

です。えちぜん鉄道にとって初めてとなる新製車両です。F1000形と同じ新潟トランシス製で、2車体連接となっています。F1000形の3車体連接ではなく2車体連接としたのが疑問ですが・・・。ki-boという愛称が付き、車体塗色も黄色一色となっています。えちぜん鉄道の他の車両とイメージが違いすぎるせいか、えちぜん鉄道の車両には見えませんが・・・。

F1000形と同じ車体ですが、前面下部のデザインが少し変わっており、この辺りF1000形と差別化が図られています。更に側ドア隣にも赤いLED灯が付いていますね・・・。

車体にはえちぜん鉄道やki-boの表記も付いていました。

車内はF1000形と同じように2人掛けシートが並ぶ構成になっていますが、座席のデザインは異なっており、枕部分が黄色と色分けされていました。車体塗色と車内でデザインと色を合わせたような感じになってますね・・・。

F1000形とL形で車体や車内インテリアは基本的に同じですが、両者で異なる部分が随所にあります。L形では車内に荷棚が付いている事がポイントです。超低床電車には荷棚が無いものが多いだけに超低床電車に荷棚とは違和感に感じました・・・。

そして、ドア部分ですが、F1000形では保温用として開閉用の押しボタンが付いていますが、L形には押しボタンが付いていませんでした。

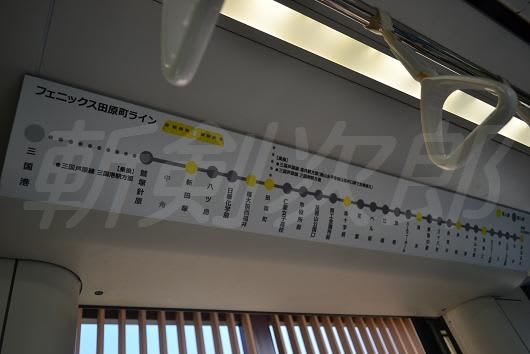

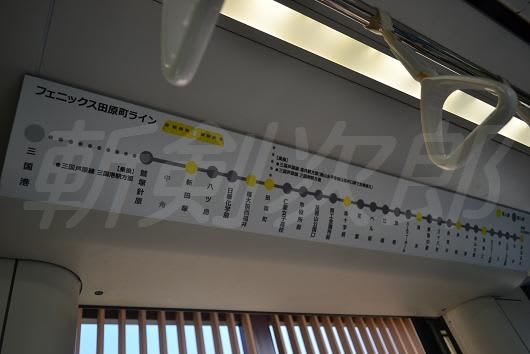

車内にはフェニックス田原町ラインの路線図が掲示されていました。もちろん、停車駅も表示されていました。あくまでもフェニックス田原町ライン用なのでえちぜん鉄道線は特に強調されていないようです・・・。

運転席後部の運賃表示器です。F1000形とは異なり、停車駅などの案内は無く、運賃表示のみでした。しかも、鉄道線用車両とはメーカーが違うようです。

フェニックス田原町ラインをF1000形とL形の両方で乗ってみたのですが、直通客は意外と少なかった印象でした。えちぜん鉄道側が鷲塚針原までという点が影響しているのかもしれませんが、田原町での乗り換え客が多い事を見ると三国方面から直通運転出来たらどんな状況になったのかが気になる点もあります・・・。まぁ、えちぜん鉄道沿線から福井駅に行く客の方が多いのも事実ですが・・・。

以上です。

相互乗り入れ

が開始されました。福井鉄道とえちぜん鉄道の接続駅である田原町において、線路を接続する事によって福井鉄道とえちぜん鉄道で相互直通運転を行うというもので、えちぜん鉄道沿線及び福井鉄道沿線を乗り換えなしで結ぶというものです。そんな相互直通運転を見てきましたので、レポートします。

相互乗り入れに合わせて福井鉄道とえちぜん鉄道の接続駅である

田原町

に大幅な改良が行われ、福大前西福井方に接続部分が設けられました。元々同じホームを使用し、平面で乗り換えが出来ていたのですが、線路は接続していませんでした。これによって、田原町駅は1面2線から2面3線に改良され、1番ホームが福井鉄道の田原町折り返し用低床ホーム、2番ホームが直通列車用の低床ホーム、3番ホームがえちぜん鉄道専用の高架ホームという構成になっています。この改良でえちぜん鉄道と福井鉄道との乗り換えが同一ホームから線路を跨いでの乗り換えになってしまいましたが、踏切を渡ることで平面乗り換えが出来るようになっています。相互乗り入れに合わせて福井鉄道側にも駅員が配置されたようです(駅員は1番ホーム側の駅舎に駐在)。

直通列車は2番ホームに発着し、ここで乗務員交代が行われています。えちぜん鉄道といえばアテンダントですが、直通列車にはアテンダントは乗務していませんでした。

相互乗り入れのえちぜん鉄道側の終点駅である

鷲塚針原駅

です。鷲塚針原は基本的に田畑が目立つのどかな駅ですが、相互乗り入れがここまでとなったのはおそらくえちぜん鉄道側の乗り入れ区間が福井市内に限定した結果だと思われます(えちぜん鉄道三国芦原線は鷲塚針原までが福井市内)。

鷲塚針原は元々島式1面2線の交換可能駅ですが、相互乗り入れに合わせて上り線の外側に専用の低床ホームを新設し、直通列車はここに発着しています。ホームは超低床電車3両編成が停車できる分の長さが確保されていますが、ホームの先は行きどまりになっていました。尚、直通列車の折り返しは約40分と長く取っている事がポイントです。これは福井鉄道線内での遅れの影響を抑えるためのようです。

えちぜん鉄道のMC7000形と福井鉄道F1000形の並びです。鉄道線用電車と路面電車が隣同士で並ぶのは相互直運転ならでのシーンですね・・・。車体に大きな差がありますね。

鷲塚針原駅の駅舎内に掲示されていた乗り場案内です。ホーム番号は無く、このように紙で案内されていました。

相互乗り入れにあたってえちぜん鉄道側が用意した超低床電車のL形ですが、福井鉄道F1000形の3車体連接車に対し、2車体連接と短いため、折り返し方法が少し異なっています。というのは、到着時はLRV用の停止目標に従って停車し(F1000形に対応した停車位置)、降車扱いを終えた後、ホームの上り方先頭まで進んだ後乗車扱いを始めるという流れになっていました。なので、上り方先頭部にも停車目標がありました。

相互乗り入れに合わせてえちぜん鉄道の各駅では低床ホームの追加が行われていましたが、多くは従来のホームの先に低床ホームを設置する形で行われています(広島電鉄で見られるものと同じじ方式ですね)。しかし、島式ホームで交換可能駅である

新田塚駅

では島式ホームの線路を挟んで両反対側に低床ホームを設けることで対応していました。島式ホームとなると、ホームを延長するにはポイントを移動するなど線路の改良が必要となり、コストや列車の運行に影響してしまいます。なので、外側にホームを新設する事で対応していたんですね・・・。因みにダイヤ通りだと新田塚での列車の交換は行われていないのですが、列車が遅れた時は交換を行うようです。撮影時も本来は交換なしのはずなのですが、列車が遅れていたため、新田塚で少し停車し、列車交換を行っていました。更に、直通列車同士の交換はダイヤ通りなら田原町付近で交換のところ、福大前西福井で交換してました。

高床ホームと低床ホームはホームの高さに大きな差があるので、写真のような光景が見られます。高床ホームから見ると、低床電車が低く見えたり、低床電車から高床ホームを見るとホームの構造がドア越しに見えたりと本当に面白いですね・・・。

相互直通列車は全て

急行

として運転されます。福井鉄道線内は元々設定されている急行列車と同じ停車駅ですが、えちぜん鉄道では中角以外全て停車します。行先表示のスタイルは福井鉄道とえちぜん鉄道で同じです。

ダイヤです。相互直運転は7時台から18時台にかけて1時間1本設定されています。朝のみ福大前西福井折り返しである以外は鷲塚針原まで行きます。えちぜん鉄道の一部駅ではえちぜん鉄道L形の運行列車が表示されており、そこからL形は毎日3往復で、3時間に1本の割合で運行されている事が読み取れます。つまり、直通列車は福井鉄道2本、えちぜん鉄道1本の割合で運行している感じでしょうか・・・。

福井鉄道は

F1000形

が充当されています。充当されるといっても充当されるのは第1・2編成のみで、相互乗り入れ直前に投入された第3編成は充当されていないようです。車体塗色は2013年に入った第1編成はオレンジ、2015年に入った第2編成はブルーとなっています。車内は2人掛けシートが並んでいる事がポイントですね・・・。

尚、相互直通運転はF1000形が中心ですが、770形も入るようです。充当できるF1000形は2編成しかいませんからね・・・。

運転席後部のLCD式運賃表示器です。運賃だけでなく、停車駅や福井鉄道の路線図なども表示されています。

こちらは相互乗り入れに合わせてえちぜん鉄道が用意した

L形

です。えちぜん鉄道にとって初めてとなる新製車両です。F1000形と同じ新潟トランシス製で、2車体連接となっています。F1000形の3車体連接ではなく2車体連接としたのが疑問ですが・・・。ki-boという愛称が付き、車体塗色も黄色一色となっています。えちぜん鉄道の他の車両とイメージが違いすぎるせいか、えちぜん鉄道の車両には見えませんが・・・。

F1000形と同じ車体ですが、前面下部のデザインが少し変わっており、この辺りF1000形と差別化が図られています。更に側ドア隣にも赤いLED灯が付いていますね・・・。

車体にはえちぜん鉄道やki-boの表記も付いていました。

車内はF1000形と同じように2人掛けシートが並ぶ構成になっていますが、座席のデザインは異なっており、枕部分が黄色と色分けされていました。車体塗色と車内でデザインと色を合わせたような感じになってますね・・・。

F1000形とL形で車体や車内インテリアは基本的に同じですが、両者で異なる部分が随所にあります。L形では車内に荷棚が付いている事がポイントです。超低床電車には荷棚が無いものが多いだけに超低床電車に荷棚とは違和感に感じました・・・。

そして、ドア部分ですが、F1000形では保温用として開閉用の押しボタンが付いていますが、L形には押しボタンが付いていませんでした。

車内にはフェニックス田原町ラインの路線図が掲示されていました。もちろん、停車駅も表示されていました。あくまでもフェニックス田原町ライン用なのでえちぜん鉄道線は特に強調されていないようです・・・。

運転席後部の運賃表示器です。F1000形とは異なり、停車駅などの案内は無く、運賃表示のみでした。しかも、鉄道線用車両とはメーカーが違うようです。

フェニックス田原町ラインをF1000形とL形の両方で乗ってみたのですが、直通客は意外と少なかった印象でした。えちぜん鉄道側が鷲塚針原までという点が影響しているのかもしれませんが、田原町での乗り換え客が多い事を見ると三国方面から直通運転出来たらどんな状況になったのかが気になる点もあります・・・。まぁ、えちぜん鉄道沿線から福井駅に行く客の方が多いのも事実ですが・・・。

以上です。

コメントありがとうございます。

なるほど、直通運転は福大西福井への通学客にとって大きなメリットなんですね・・・。直通列車ではないけど、えちぜん鉄道の列車に乗っていた時、福大西福井で多数の通学客が乗ってきたのを見ているので、なるほどと感じました。

コメントありがとうございます。

確かに広島電鉄を思い起こしますね。元々高床車が走っていた鉄道線に路面電車が入り、そのまま路面電車に統一されましたね。