司馬遼太郎

【ワイド版】

『街道をゆく 31 愛蘭土紀行Ⅱ』★★

http://publications.asahi.com/kaidou/31/index.shtml

上陸後半戦

---

百敗と不滅

アイルランド人は、客観的には百敗の民である。

が、主観的には不敗だとおもっている。

教科書がかれらにそう教えるのではなく、ごく自然に、しかも個々にそうおもっていて、たれが何といおうとも、自分あるいは自民族の敗北を認めることがない。

こういう主題が、精神医学にはないものだろうか、というのはむろん冗談で、そういう学問がないにせよ、あるとすれば精神美学に属するにちがいない。

このことには、アイルランド人以外には持つことがなさそうな“幻想”という特異な能力が介在していることはたしかである。それと、自己に対するしたたかな崇拝心というべきものも、アイルランド的性格の一要素であるに相違ない。

ねえ君、君はアイルランド気質ってものを理解していないね。われわれアイルランド人は、絶対に負けはしないんだという観念にしがみついているんだ。

---

そして妖精たちの中へ・・

---

アイルランドには資源はないが、妖精(フェアリー)だけはいっぱいいる。

これほど妖精大国は、EC諸国のなかにはないのではないか。

ゴールウェイを去って南へくだる途中、妖精たちが頭のなかに入りこんだように、そのことでいっぱいになった。

イェイツにかぎらず、アイルランド人は、妖精とオバケ、幽霊という、非キリスト教的な存在が好きなようである(キリスト教では霊(ソウル)をもつ存在は人間だけで、キツネやネコやイヌなどはそれをもたない)

アイルランド人小泉八雲(1850~1904)も、イェイツと同様、幽霊、妖怪、妖精が、地上の現実よりもすきであった。イェイツはその“好き”を古ケルトの精神にむすびつけて、大きくアイルランドの民族精神に役立たせようとしたが、日本にやってきた八雲の場合、その”好き”は八百万(やおよろず)の妖精の棲む日本に帰化するまでに徹底していた。

---

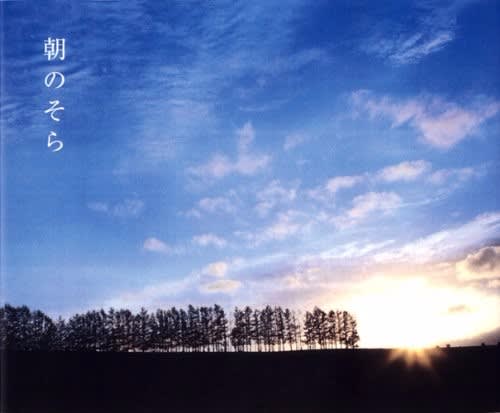

美しい小川のほとりに出た。

このあたりには冬も枯れることのない芝生がひろがっていて、川岸には、芽ぶきはじめの冬枯木がガラス絵の中の景色のように天に突きあげている。

ながめていると、心臓が病んでくるほどに、可愛く美しすぎる景色である。小川は四車線の道路ほどの幅で、水深は深く、水底はなめらかではない岩盤でできているらしく、このため瀬を早めて流れる川波が陽のなかでこまかくきらめいている。

---

そしてここでも「プロテスタント野郎」・・・

---

――プロテスタント野郎。

と、庶民(カトリック)がむかしもいまもののしりつづけてきているあの連中のことだった。

その連中については、

「古き英国人(オールド・イングリッシュ)」

というよび方もある。

---

”レプラコーン クロージング”

辞書では、レプラコーン(leprechaun)は、アイルランドのみに存在する。小妖精(スプラト)として小人(ピグミー)である。さらに鬼(ゴブリン)であるという。

妖精については、その通りみちを邪魔してはいけない。

LEPRECHAUN CROSSING

---

御一行様が、5回そのあたりを通って1回しか見なかったという看板

昨夜速報で「カズオ・イシグロノーベル文学賞受賞!」

我がベッドサイドにて・・

お隣にお正月読書用に並んでいる春樹

早川書房大繁盛だね。