9月に行われた大塩の塩瀬講に参られていた講中の話題提供は大塩のマツリであった。

マツリにはお渡りがある。

七度半の呼出において、八柱神社の社守さん(村神主)が鳥居辺りから下にある旧観音寺(公民館)に居る寺座の人たちに大声で呼び出してから出発をすると云う。

七度半の呼出役は寺座のドウゲ。

やかんを下げて神社に向かう。

社殿前に座る社守さんに酒を注いで下りていく。

これを七度半も繰り返すというのだ。

寺座のお渡りが神社参籠所前を通りがかる際に「エ、エーイ」と声を掛ける。

これを「馬オドシ」と呼ぶ。

鳥居下の階段辺りは小字「馬場先」だった。

かつてはここで乗馬していた馬から下りて神社へ参ったと云う。

マツリの前日は宵宮。

寺座、宮座のオトヤが社守さんらへ「トーヤ(当屋)を(勤め)させてもらいますのでよろしくお願いします」と挨拶・口上を述べる。

以前は、大安吉日を選んで良い日にオトヤ(大当屋)、コトヤ(小当屋)が揃って挨拶していたようだ。

この年の寺座のオトヤ(大当屋)を勤めるのはFさん。

宮座のコトヤ(小当屋)を勤めるのはKさん。

前年のドウゲを勤めたお二人である。

大塩のマツリは平成22年に取材させていただいた。

主に取材したのはスモウであった。

そのときはお渡りが着いて神事をされている時だっただけに七度半も馬オドシも拝見していなかった。

この年はマツリの始めから拝見したく再訪問したのである。

大塩には二つの座がある。

下座とされる宮座の場は八柱神社の参籠所。

上座とされる寺座の場は神社下にある観音寺を内在する公民館である。

寺座ではさらにオモテ座とウラ座があるようだが、服忌となれば当屋が入れ替るそうで実にややこしい。

宮座、寺座とも大当屋・小当屋がマツリの主役である。

今年の当屋は2年前に大塩の行事の世話人をしていた二人のドウゲだ。

一人は寺座の大当屋で、もう一人は宮座の小当屋を勤めると聞いて、3年ぶりに拝見する山添村大塩のマツリは昼過ぎに始まる。

和装姿で出仕する両座の大当屋・小当屋は社殿下に参集する。

宮総代が見守るなか、社守さんが祝詞を述べている間はその場で頭を下げる。

マツリのはじめにお祓いを受けて清めていただく。

はじめの神事を終えた両座の大・小当屋は場に戻ってそれぞれの座の会食に移る。

社殿に供えた大きなタイを下げる宮座のドウゲ。

およそ60cmもあるタイをさばくのはドウゲだ。

タイは2尾。

一つは寺座に下げられる。

宮座の膳はすり潰した潰したアオマメを塗したドロイモとエダマメである。

寺座の膳はそれより数品多い2段の重ねコモチ、エダマメ、米粉、ドロイモのクルミ、アラメにキナコもある。

パック詰め料理も配膳した席につく座中。

宮座は宮座のドウゲが接待を勤め、寺座は寺座のドウゲが勤めるそれぞれの座の会食。

「本日はおめでとうございます。ただいまより座をはじめさせていただきます」と口上を述べる寺座ドウゲの挨拶。

しばらくすれば当屋の家族も動き出してお酒注ぎに回る。

一方、宮座のほうも座会が始まる。

それから30分ほど過ぎたころだろうか。

座の宴が賑やかになった時間帯。

寺座のドウゲがやかんを手にして八柱神社に向かって歩き出した。

本殿前に一人寂しく待っていた社守さんに酒を継いでお神酒をやかんに注いで座に戻っていくドウゲ。

これを七度半繰り返す。

寺座から神社へ一度。戻りで二度と繰り返す七度の次は半というからこれもまたややこしく回数を数えてなければ判らなくなる。

途中で尋ねたドウゲの返事は「今、何回目だったかのぅ」である。

その回数を数えていたのか存知しないが、宮座と寺座を行ききしていたら上にある神社から「オーイ」の声が寺座に届いた。

八柱神社で待っていた社守さんが声を挙げたのである。

ドウゲがやかんを携えて酒を飲んでいた社守さんが発した声は七度半の呼出である。

大慌てで駆けつけた神社では社守さんに替って代行する氏子さんが「オーイ」と大声で二回もかけた。

本来は社守さんが3度も声をかける呼出であるが、足の不自由さを考えて代行されて声をかけたのである。

それを合図に赤いリボンをつけた区長が寺座に向かう。

挨拶を受けた寺座は裃に着替える寺座の大当屋・小当屋。

支度を調えて八柱神社に向かって出発するお渡りには分霊という考え方はない。

その代わりかどうかは聞きそびれたが二人の当屋は御幣を持っていた。

大当屋も足が不自由な身であるが、ドウゲを勤めた息子さんが介助して階段を登っていく親子の姿。

後方には子どもたちが担ぐ神輿もついていくが、かつてはなく、平成の村起こしに新調したと云う。

宮座の大当屋・小当屋は正座して参籠所で寺座を迎える。

寺座が到着すれば「ウェーイ」とか「イェーイ」のように聞こえる掛け声を揃って叫ぶ。

いつの時代か判らないが、かつては馬に乗って座中がお渡りをしていたときの名残で馬の嘶き(馬追いとも)をあらわしている掛け声。

鳥居下の階段辺りは小字「馬場先」だったと云う。

マツリの神事には御幣を奉殿し、次の年度の大当屋がサカキの木を受け取った寺座は下って拝殿で宮座の大・小当屋を迎える。

宮座も同様に作法されて神事は終わった。

それを見守るかのように拝殿に座る寺座の当屋。

両座の神事を終えた寺座の一行は下っていった。

上がったり、下がったりの寺座の大・小当屋たち。

待っていた寺座の人たちも迎えて「ウェーイ」の掛け声をかける。

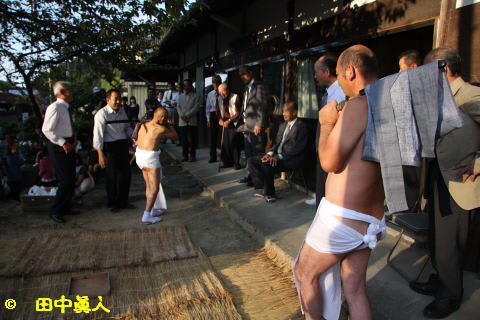

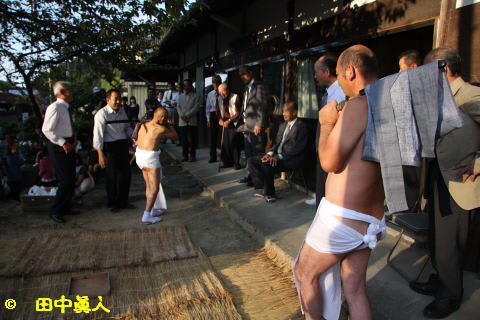

しばらくすれば寺座の大当屋・小当屋は白足袋を履き、裸体の褌姿で登場する。

これより始まるのは寺座の神事相撲。

脱いだ裃着衣を下げた刀を持っている当屋力士の二人。

翌年には大当屋を勤める人が行司は扇を手にもつ。

土俵場は箱膳を前に置いた筵敷きだ。

膳の上に刀を置いた力士は見合って、「シャーン シャン」の掛け声と共に両手で手打ち。

すぐさま「シャン」の掛け声がかかって手打ち。

力士は左手を揚げて大当屋の勝ちー。

今度は右手を揚げて小当屋の勝ちー。

行司が持つ軍配の扇があがった。

刀相撲と呼ばれる神事相撲は、大相撲のような取り組みでなく、形だけの所作をする。

こうした相撲の形態は珍しく、県内でも十数例しか見られない神事相撲の在り方は他所では見られない作法で、大塩では「刀相撲」と呼んでいる。

二人の当屋力士は一旦引きさがって、幼い子供たちの相撲が始まる。

本膳を取り払った土俵に呼出を受けて登場する。

幼児の組み合わせもあれば小学生も。

女子も参加する子供相撲。

見合って終わる場合もあれば、組んで倒さなくとも相撲をしたことになる。

両者引き分けー。

褒美にお菓子をもらっていく。

何度か勝負して再び登場する力士の立つ位置は入れ替る。

作法は1回目と同じである。

勝ち負けは大当屋と小当屋、いずれも勝つことになると云う「刀相撲」は宮座になく、寺座だけの作法である。

そのあとも子どもの相撲が何度も行われて座中は夜の膳に移った。

(H25.10.13 EOS40D撮影)

マツリにはお渡りがある。

七度半の呼出において、八柱神社の社守さん(村神主)が鳥居辺りから下にある旧観音寺(公民館)に居る寺座の人たちに大声で呼び出してから出発をすると云う。

七度半の呼出役は寺座のドウゲ。

やかんを下げて神社に向かう。

社殿前に座る社守さんに酒を注いで下りていく。

これを七度半も繰り返すというのだ。

寺座のお渡りが神社参籠所前を通りがかる際に「エ、エーイ」と声を掛ける。

これを「馬オドシ」と呼ぶ。

鳥居下の階段辺りは小字「馬場先」だった。

かつてはここで乗馬していた馬から下りて神社へ参ったと云う。

マツリの前日は宵宮。

寺座、宮座のオトヤが社守さんらへ「トーヤ(当屋)を(勤め)させてもらいますのでよろしくお願いします」と挨拶・口上を述べる。

以前は、大安吉日を選んで良い日にオトヤ(大当屋)、コトヤ(小当屋)が揃って挨拶していたようだ。

この年の寺座のオトヤ(大当屋)を勤めるのはFさん。

宮座のコトヤ(小当屋)を勤めるのはKさん。

前年のドウゲを勤めたお二人である。

大塩のマツリは平成22年に取材させていただいた。

主に取材したのはスモウであった。

そのときはお渡りが着いて神事をされている時だっただけに七度半も馬オドシも拝見していなかった。

この年はマツリの始めから拝見したく再訪問したのである。

大塩には二つの座がある。

下座とされる宮座の場は八柱神社の参籠所。

上座とされる寺座の場は神社下にある観音寺を内在する公民館である。

寺座ではさらにオモテ座とウラ座があるようだが、服忌となれば当屋が入れ替るそうで実にややこしい。

宮座、寺座とも大当屋・小当屋がマツリの主役である。

今年の当屋は2年前に大塩の行事の世話人をしていた二人のドウゲだ。

一人は寺座の大当屋で、もう一人は宮座の小当屋を勤めると聞いて、3年ぶりに拝見する山添村大塩のマツリは昼過ぎに始まる。

和装姿で出仕する両座の大当屋・小当屋は社殿下に参集する。

宮総代が見守るなか、社守さんが祝詞を述べている間はその場で頭を下げる。

マツリのはじめにお祓いを受けて清めていただく。

はじめの神事を終えた両座の大・小当屋は場に戻ってそれぞれの座の会食に移る。

社殿に供えた大きなタイを下げる宮座のドウゲ。

およそ60cmもあるタイをさばくのはドウゲだ。

タイは2尾。

一つは寺座に下げられる。

宮座の膳はすり潰した潰したアオマメを塗したドロイモとエダマメである。

寺座の膳はそれより数品多い2段の重ねコモチ、エダマメ、米粉、ドロイモのクルミ、アラメにキナコもある。

パック詰め料理も配膳した席につく座中。

宮座は宮座のドウゲが接待を勤め、寺座は寺座のドウゲが勤めるそれぞれの座の会食。

「本日はおめでとうございます。ただいまより座をはじめさせていただきます」と口上を述べる寺座ドウゲの挨拶。

しばらくすれば当屋の家族も動き出してお酒注ぎに回る。

一方、宮座のほうも座会が始まる。

それから30分ほど過ぎたころだろうか。

座の宴が賑やかになった時間帯。

寺座のドウゲがやかんを手にして八柱神社に向かって歩き出した。

本殿前に一人寂しく待っていた社守さんに酒を継いでお神酒をやかんに注いで座に戻っていくドウゲ。

これを七度半繰り返す。

寺座から神社へ一度。戻りで二度と繰り返す七度の次は半というからこれもまたややこしく回数を数えてなければ判らなくなる。

途中で尋ねたドウゲの返事は「今、何回目だったかのぅ」である。

その回数を数えていたのか存知しないが、宮座と寺座を行ききしていたら上にある神社から「オーイ」の声が寺座に届いた。

八柱神社で待っていた社守さんが声を挙げたのである。

ドウゲがやかんを携えて酒を飲んでいた社守さんが発した声は七度半の呼出である。

大慌てで駆けつけた神社では社守さんに替って代行する氏子さんが「オーイ」と大声で二回もかけた。

本来は社守さんが3度も声をかける呼出であるが、足の不自由さを考えて代行されて声をかけたのである。

それを合図に赤いリボンをつけた区長が寺座に向かう。

挨拶を受けた寺座は裃に着替える寺座の大当屋・小当屋。

支度を調えて八柱神社に向かって出発するお渡りには分霊という考え方はない。

その代わりかどうかは聞きそびれたが二人の当屋は御幣を持っていた。

大当屋も足が不自由な身であるが、ドウゲを勤めた息子さんが介助して階段を登っていく親子の姿。

後方には子どもたちが担ぐ神輿もついていくが、かつてはなく、平成の村起こしに新調したと云う。

宮座の大当屋・小当屋は正座して参籠所で寺座を迎える。

寺座が到着すれば「ウェーイ」とか「イェーイ」のように聞こえる掛け声を揃って叫ぶ。

いつの時代か判らないが、かつては馬に乗って座中がお渡りをしていたときの名残で馬の嘶き(馬追いとも)をあらわしている掛け声。

鳥居下の階段辺りは小字「馬場先」だったと云う。

マツリの神事には御幣を奉殿し、次の年度の大当屋がサカキの木を受け取った寺座は下って拝殿で宮座の大・小当屋を迎える。

宮座も同様に作法されて神事は終わった。

それを見守るかのように拝殿に座る寺座の当屋。

両座の神事を終えた寺座の一行は下っていった。

上がったり、下がったりの寺座の大・小当屋たち。

待っていた寺座の人たちも迎えて「ウェーイ」の掛け声をかける。

しばらくすれば寺座の大当屋・小当屋は白足袋を履き、裸体の褌姿で登場する。

これより始まるのは寺座の神事相撲。

脱いだ裃着衣を下げた刀を持っている当屋力士の二人。

翌年には大当屋を勤める人が行司は扇を手にもつ。

土俵場は箱膳を前に置いた筵敷きだ。

膳の上に刀を置いた力士は見合って、「シャーン シャン」の掛け声と共に両手で手打ち。

すぐさま「シャン」の掛け声がかかって手打ち。

力士は左手を揚げて大当屋の勝ちー。

今度は右手を揚げて小当屋の勝ちー。

行司が持つ軍配の扇があがった。

刀相撲と呼ばれる神事相撲は、大相撲のような取り組みでなく、形だけの所作をする。

こうした相撲の形態は珍しく、県内でも十数例しか見られない神事相撲の在り方は他所では見られない作法で、大塩では「刀相撲」と呼んでいる。

二人の当屋力士は一旦引きさがって、幼い子供たちの相撲が始まる。

本膳を取り払った土俵に呼出を受けて登場する。

幼児の組み合わせもあれば小学生も。

女子も参加する子供相撲。

見合って終わる場合もあれば、組んで倒さなくとも相撲をしたことになる。

両者引き分けー。

褒美にお菓子をもらっていく。

何度か勝負して再び登場する力士の立つ位置は入れ替る。

作法は1回目と同じである。

勝ち負けは大当屋と小当屋、いずれも勝つことになると云う「刀相撲」は宮座になく、寺座だけの作法である。

そのあとも子どもの相撲が何度も行われて座中は夜の膳に移った。

(H25.10.13 EOS40D撮影)