念願だった曽爾村小長尾のセンゲンサンをようやく拝見できる。

センゲンサンをしていると初めて知ったのは平成21年の11月23日だった。

その日の行事は例祭収穫祭。

毎月供える場は10カ所。

そのひとつにセンゲンサンがあった。

場所を詳しく聞かなかったが、かつてあった村の浅間講が参っていた浅間神社が鎮座するところに供えると長老が話していた。

浅間神社は山の上。

険しいというか、急勾配の道なき道を登っていけば着くと話していた。

毎月の25日に供える御膳を持って登る。

ひょいひょいと登っていけばたかだか15分ほどだと軽く云われるが・・・。

場所もわからないから一人で登るには不安が付きまとう。

そういうことで一人では下見はできない山の上の神社である。

そのような話しを聞いてから5年後の平成26年7月29日。

長老のYさんが住まいする家を探して訪れた。

反復するがここでも書いておく。

「40年も前の小長尾の浅間講は土用入り後の丑の日から一週間、長蓮寺に籠もっておしょうじ(精進)会式をしていた。魚や肉は一切口にしない精進である。曽爾川とも呼ぶ青連寺川に行って水垢離の行をしていた。現在は日を決めて村役員が向かいの山に登って般若心経を唱えている。センゲンサンは大日如来を祀るから心経を唱える」と、話してくれた。

一方、この日に出会ったもう一人の長老は「センゲンサンに参っている日は24日。汗をかきながら登った。センゲンサンの正式名称は浅間講。かつては長蓮寺で籠りをしていた。白装束に着替えて青連寺川(小長尾では曽爾川)で水垢離をしていた。それから浅間神社を目指して山を登る。時間にしてみればおよそ15分だが、急勾配の山道は腰痛の身に堪える。浅間神社には桜の木がある。大日如来も祀る山の頂きだ。そこで般若心経を唱えていた」と、Ⅰさんは云った。

Yさんが話したことはもう一つある。

「ネンギョ(年行)と呼ばれる年番さんとともに出かけた。宮さん関係者の10人が登る一時間前。先に出かけて神社周りを清掃していた。ヤカタがある石碑にお神酒や御膳を供えて祭典をしていた。般若心経は七巻。導師として唱える。かつてのセンゲンサンは長蓮寺に籠って「行」をしていた。昼ごろになれば白い着物に着替えて川に向かって歩いた。川に下りて流れる川に浸かって般若心経を唱えていた。今では無住寺の長蓮寺は江戸時代後期の創建で融通念仏宗派だ」。

Yさんはそう話していた。

日にちが揺らいでいるのか。

どうも不安になって予め電話をした。

架けた人はかつて総代を務めていたOさんだ。

引き継いだ次の総代に確認をとってもらってわかったセンゲンサンの日程は7月24日。

本来は土用入り後の丑の日であるが、小長尾ではどうやら24日に固定しているようだ。

センゲンサンに参る人たちは総代を筆頭に氏子総代や評議員である。

集合時間の10分前。

どなたも現れない。

不安を感じて退任された前総代に連絡した。

その最中に何人かがやってきた。

そのうちのお一人がK総代だった。

お供えなどはザックに入れてもってあがるという。

そういえば総代ら何人かはお顔を覚えている。

平成26年11月23日に行われた天神社の造営祭典の際に何人かは造営委員を務めていた。

そのときに顔見知りになった人たちだった。

撮らせてもらった祭典の写真は村に提供した。

20年に一度の大事業における記念の写真にお礼をいただく。

さて、この日はセンゲンサンである。

集まった村の役員さんが口々に教えてくださる。

これから登る山のてっぺん辺りにあるのは浅間神社。

大日如来を祀る。

かつては浅間講が川に入水して水垢離をしていた。

長蓮寺に泊まり込んでいたという時代は子どもの頃。

昭和6年生まれの85歳の男性がそういうのだから時代はぐっと下がるだろう。

子どもというから、仮に小学生であった時代とすれば10歳としようか。

そうであれば昭和16年。

戦前のことのようである。

父親とともに登った。

その地に登って遥拝していた。

モリ木に遥拝所がある。

そこで大日さんを拝んでいた。

その地は前述した毎月の25日に供える御膳の場。

それがせんげんさん(浅間)である。

大日さんをはじめとして山の神さん、神武さんなどを崇めているというというのは小長尾の信仰であろう。

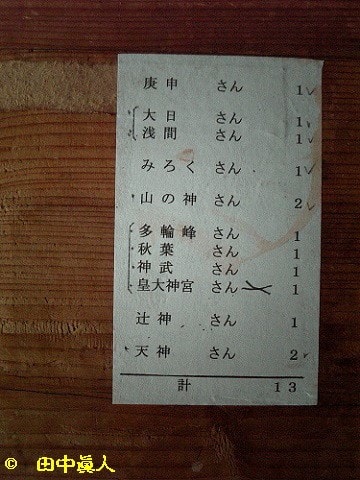

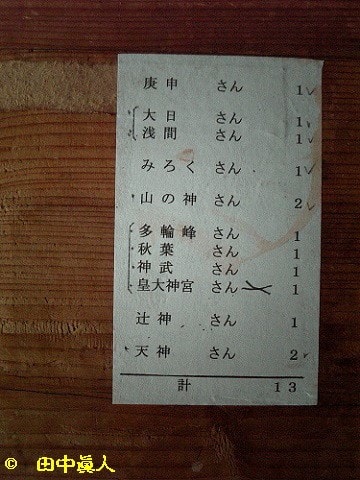

御膳を供える場は御供箱の蓋裏に貼っていた。

それを拝見したのは平成22年1月23日。

たしか、前総代のO家を訪れたときだ。

供え先は庚申さん、大日さん・浅間さん、みろくさん、山の神さん、多輪峰さん・秋葉さん・神武さん・皇大神宮さん、辻神さん、天神さん。供え物は13カ所であるが、場は7カ所になる。

それらは広範囲に亘る地。

月当番の人について車を走らせないと置いてきぼりになるだろう。

そんなことを話してもらって先導が行く。

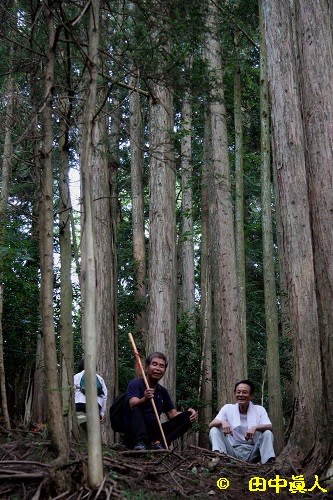

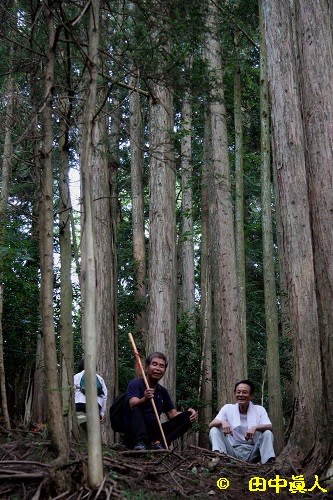

ここを登っていくという場は草ぼうぼう。

一歩目から道がわからない。

とにかくついていくしかない道なき道。

登り始めてすぐに杉林。

樹林を縫うように登っていく。

村の人のなかには杖をついて登る人もいる。

やがて急こう配。

斜めに立てば、さてここの角度は・・。

雨が降れば小川となって流れていくようなところも登っていく。

登り始めて8分後。

ちょっとは休憩と云って一休み。

1分も休憩しただろうか。

先はまだまだに再び登り始める。

ここら辺りからの勾配はさらにキツい状態。

息もきれると云ってまたもや休憩する。

あと少しと云われて背中を押されて3分後。

ようやくセンゲンサンの地についた。

長老が話していた社は見られない。

あったとすればずっと昔のようだと思う。

それを示すのが木製の鳥居である。

やや朽ちかけた鳥居に年代を感じる。

センゲンサンは石造り。

南無浅間大菩薩とある。

刻印を調べてみれば正徳五年(1725)。

今より300年も前に建てたようだが、そのころの記録は一切がない。

到着すればお供えをする。

ザックに収納していたお神酒、小豆洗米にニンジン、ナスビ、キャベツ、ハクサイ、トウモロコシ、トマト、スルメにお菓子などをお盆に盛って供える。

それと同時に石造りの南無浅間大菩薩に奉書を奉納する。

それは巻物の般若心経だ。

両端の花立に花を飾る。

小さな箱は賽銭箱。

お参りに欠かせない賽銭を納めて立てたローソクに火を灯す。

導師は前に進み出て腰を屈めて手を合わせる。

一同が並んで唱える般若心経は7巻。

風の音しか聞こえてこない山のなか。

心経の声だけが辺りに広がっていく。

お参りを済ませば下山だ。

立ち去って下っていく速度は当然ながら登りよりも早い。

山の仕事に慣れている人たちは足が速い。

とてもじゃないがついていけない。

辺りを見渡せば誰もいない。

飾ったお花と石造りの南無浅間大菩薩に奉納した巻物の般若心経があるだけだ。

ざわざわと風の音が聞こえる。

何かの気配を感じながらもそろりそろりと下りていく。

途中にあった獣の痕跡。

たぶんに鹿であろう。

登りは休憩もあったが下りは不要。

所要時間は登りが18分で下りは16分だった。

村の人たちはそれよりももっと早かったのはいうまでもない。

お参りを済ませた村人は稲穂に囲まれた場で直会。

暗くなってもその場の語らいは続いていた。

(H22. 1.23 SB912SH撮影) <※ 御供箱の蓋裏 >

(H28. 7.24 EOS40D撮影)

センゲンサンをしていると初めて知ったのは平成21年の11月23日だった。

その日の行事は例祭収穫祭。

毎月供える場は10カ所。

そのひとつにセンゲンサンがあった。

場所を詳しく聞かなかったが、かつてあった村の浅間講が参っていた浅間神社が鎮座するところに供えると長老が話していた。

浅間神社は山の上。

険しいというか、急勾配の道なき道を登っていけば着くと話していた。

毎月の25日に供える御膳を持って登る。

ひょいひょいと登っていけばたかだか15分ほどだと軽く云われるが・・・。

場所もわからないから一人で登るには不安が付きまとう。

そういうことで一人では下見はできない山の上の神社である。

そのような話しを聞いてから5年後の平成26年7月29日。

長老のYさんが住まいする家を探して訪れた。

反復するがここでも書いておく。

「40年も前の小長尾の浅間講は土用入り後の丑の日から一週間、長蓮寺に籠もっておしょうじ(精進)会式をしていた。魚や肉は一切口にしない精進である。曽爾川とも呼ぶ青連寺川に行って水垢離の行をしていた。現在は日を決めて村役員が向かいの山に登って般若心経を唱えている。センゲンサンは大日如来を祀るから心経を唱える」と、話してくれた。

一方、この日に出会ったもう一人の長老は「センゲンサンに参っている日は24日。汗をかきながら登った。センゲンサンの正式名称は浅間講。かつては長蓮寺で籠りをしていた。白装束に着替えて青連寺川(小長尾では曽爾川)で水垢離をしていた。それから浅間神社を目指して山を登る。時間にしてみればおよそ15分だが、急勾配の山道は腰痛の身に堪える。浅間神社には桜の木がある。大日如来も祀る山の頂きだ。そこで般若心経を唱えていた」と、Ⅰさんは云った。

Yさんが話したことはもう一つある。

「ネンギョ(年行)と呼ばれる年番さんとともに出かけた。宮さん関係者の10人が登る一時間前。先に出かけて神社周りを清掃していた。ヤカタがある石碑にお神酒や御膳を供えて祭典をしていた。般若心経は七巻。導師として唱える。かつてのセンゲンサンは長蓮寺に籠って「行」をしていた。昼ごろになれば白い着物に着替えて川に向かって歩いた。川に下りて流れる川に浸かって般若心経を唱えていた。今では無住寺の長蓮寺は江戸時代後期の創建で融通念仏宗派だ」。

Yさんはそう話していた。

日にちが揺らいでいるのか。

どうも不安になって予め電話をした。

架けた人はかつて総代を務めていたOさんだ。

引き継いだ次の総代に確認をとってもらってわかったセンゲンサンの日程は7月24日。

本来は土用入り後の丑の日であるが、小長尾ではどうやら24日に固定しているようだ。

センゲンサンに参る人たちは総代を筆頭に氏子総代や評議員である。

集合時間の10分前。

どなたも現れない。

不安を感じて退任された前総代に連絡した。

その最中に何人かがやってきた。

そのうちのお一人がK総代だった。

お供えなどはザックに入れてもってあがるという。

そういえば総代ら何人かはお顔を覚えている。

平成26年11月23日に行われた天神社の造営祭典の際に何人かは造営委員を務めていた。

そのときに顔見知りになった人たちだった。

撮らせてもらった祭典の写真は村に提供した。

20年に一度の大事業における記念の写真にお礼をいただく。

さて、この日はセンゲンサンである。

集まった村の役員さんが口々に教えてくださる。

これから登る山のてっぺん辺りにあるのは浅間神社。

大日如来を祀る。

かつては浅間講が川に入水して水垢離をしていた。

長蓮寺に泊まり込んでいたという時代は子どもの頃。

昭和6年生まれの85歳の男性がそういうのだから時代はぐっと下がるだろう。

子どもというから、仮に小学生であった時代とすれば10歳としようか。

そうであれば昭和16年。

戦前のことのようである。

父親とともに登った。

その地に登って遥拝していた。

モリ木に遥拝所がある。

そこで大日さんを拝んでいた。

その地は前述した毎月の25日に供える御膳の場。

それがせんげんさん(浅間)である。

大日さんをはじめとして山の神さん、神武さんなどを崇めているというというのは小長尾の信仰であろう。

御膳を供える場は御供箱の蓋裏に貼っていた。

それを拝見したのは平成22年1月23日。

たしか、前総代のO家を訪れたときだ。

供え先は庚申さん、大日さん・浅間さん、みろくさん、山の神さん、多輪峰さん・秋葉さん・神武さん・皇大神宮さん、辻神さん、天神さん。供え物は13カ所であるが、場は7カ所になる。

それらは広範囲に亘る地。

月当番の人について車を走らせないと置いてきぼりになるだろう。

そんなことを話してもらって先導が行く。

ここを登っていくという場は草ぼうぼう。

一歩目から道がわからない。

とにかくついていくしかない道なき道。

登り始めてすぐに杉林。

樹林を縫うように登っていく。

村の人のなかには杖をついて登る人もいる。

やがて急こう配。

斜めに立てば、さてここの角度は・・。

雨が降れば小川となって流れていくようなところも登っていく。

登り始めて8分後。

ちょっとは休憩と云って一休み。

1分も休憩しただろうか。

先はまだまだに再び登り始める。

ここら辺りからの勾配はさらにキツい状態。

息もきれると云ってまたもや休憩する。

あと少しと云われて背中を押されて3分後。

ようやくセンゲンサンの地についた。

長老が話していた社は見られない。

あったとすればずっと昔のようだと思う。

それを示すのが木製の鳥居である。

やや朽ちかけた鳥居に年代を感じる。

センゲンサンは石造り。

南無浅間大菩薩とある。

刻印を調べてみれば正徳五年(1725)。

今より300年も前に建てたようだが、そのころの記録は一切がない。

到着すればお供えをする。

ザックに収納していたお神酒、小豆洗米にニンジン、ナスビ、キャベツ、ハクサイ、トウモロコシ、トマト、スルメにお菓子などをお盆に盛って供える。

それと同時に石造りの南無浅間大菩薩に奉書を奉納する。

それは巻物の般若心経だ。

両端の花立に花を飾る。

小さな箱は賽銭箱。

お参りに欠かせない賽銭を納めて立てたローソクに火を灯す。

導師は前に進み出て腰を屈めて手を合わせる。

一同が並んで唱える般若心経は7巻。

風の音しか聞こえてこない山のなか。

心経の声だけが辺りに広がっていく。

お参りを済ませば下山だ。

立ち去って下っていく速度は当然ながら登りよりも早い。

山の仕事に慣れている人たちは足が速い。

とてもじゃないがついていけない。

辺りを見渡せば誰もいない。

飾ったお花と石造りの南無浅間大菩薩に奉納した巻物の般若心経があるだけだ。

ざわざわと風の音が聞こえる。

何かの気配を感じながらもそろりそろりと下りていく。

途中にあった獣の痕跡。

たぶんに鹿であろう。

登りは休憩もあったが下りは不要。

所要時間は登りが18分で下りは16分だった。

村の人たちはそれよりももっと早かったのはいうまでもない。

お参りを済ませた村人は稲穂に囲まれた場で直会。

暗くなってもその場の語らいは続いていた。

(H22. 1.23 SB912SH撮影) <※ 御供箱の蓋裏 >

(H28. 7.24 EOS40D撮影)