前月の7月7日に訪れた際にお家のお盆の在り方を教えてくださったN家婦人。

かつてはお茶作りをしていた。

その時代のお盆は新茶を飲んでいたという。

お盆に必ず要るのはカンピョウである。

そのカンピョウはご主人が栽培、皮を剥いて塀中で干している。

その景観を撮らせてもらったのは前々月の6月26日。

青空に映える美しい白に見惚れていた。

お盆にはハスの葉も必須。

なければドロイモの葉を代わりに使う。

アサガラが要るのは新仏のときだけ。

白いアサガラの材で作った梯子をかけていた。

14日は先祖さんのお迎え。

近くを流れる堤防まで出かけて火を点けた線香を持ち帰る。

ゼンマイの干したんとかオアゲとかを供える。

お茶は5杯並べる。

夜はズイキのおひたし。

これらの御供はハスの葉を広げて載せる。

その晩は西国三十三番のご詠歌を唱える。

翌日の15日は先祖さんの送り。

昼はカンピョウとコーヤドーフの炊いたん。

オタチのソーメンを食べる。

午後3時はスイカを割ってから、送りに出かける。

送りのときには先祖さんに食べてもらうようにパックの弁当を持っていく。

その弁当は川に投げる。

昔はそのままだったが、現在は一旦家に戻ってから再び川にでかけて弁当を引き上げて回収する。

寝る前に味噌汁にコイモの炊いたんをカドマクの中で食べることなど、家や村の平均的な在り方を聞かせてもらった。

矢部に伝統行事がある。

毎年の5月5日に行われている綱掛け行事だ。

毎年交替する当番の組にあたれば農具、牛絵(角に牛玉宝印)を作る。

一品、一枚ずつを手造りする。

それは行事のときに村の全戸に配られる。

いただいたミニチュア農具のクワやスキ、牛絵は家の守り神。

玄関に飾っている。

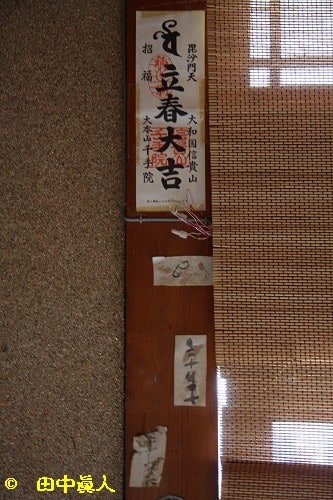

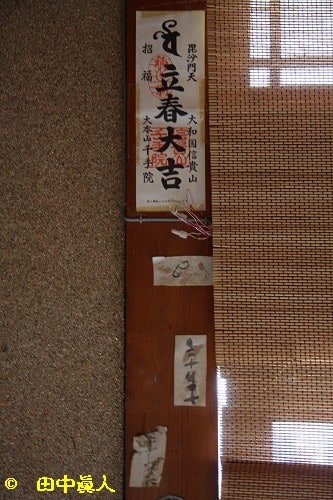

同家は玄関口の柱に何枚かのお札を貼っていた。

一枚は「立春大吉」。

毘沙門天招福で名高い信貴山の大本山千手院だ。

その下に目を下ろせば逆さに貼った「十二月十二日」のお札もあった。

以前に貼ったお札は剥がれかけ。

何枚も貼っていたようだ。

この「十二月十二日」のお札についてテレビで放映された。

矢部のお札ではないが、葛城市にお住まいの男性は今でもしているという話題に大阪に住む人の事例紹介である。

放送はNHK奈良放送局で月曜から金曜までの毎週にある「ならナビ」というニュース併用の情報番組だ。

それはともかく矢部のお盆の話しに戻そう。

先祖さんを祭っている仏間に上がらせてもらう。

仏壇の前に設えた場にはお供えをいっぱい並べている。

スイカは二種類。

一種は黒いからでんすけスイカではないだろうか。

いやそこまで黒くないから別種だ。

それはともかくスイカのタネの8割以上が奈良県産である。

そのこととお盆の供え物と特に関係性はないと思うが、スイカの他にキュウリやナスビが5本ずつ。

サツマイモ、トウモロコシ、ピーマン、パプリカ、トマトにブドウ、メロンなどの果物も。

キュウリやナスビはお盆に欠かせないお供え物だが当家は足を付けることはない。

これらのお供えはハスの葉。

入手不可の場合はドロイモの葉で代用する。

お供えが多いだけに枚数も一枚、二枚・・。

野菜、果物を並べた手前にお茶を注いだぐい飲み椀が五つある。

お茶は汲んで一時間後には新しいお茶に入れ替える。

一時間おきに入れ替えるから忙しい。

このような言葉は調査させてもらった人たちが一様に云う台詞である。

ナスビとキュウリが5本。

お茶も5杯とくれば、仏飯にさしたお箸も5膳である。

5人の先祖さんなのかどうかわからないが、昔からそうしているようだ。

その下にあるのは御膳である。

膳は五つの椀である。

中央に昆布豆の椀。

四隅にご飯の椀、コイモの煮物椀、チクワとカニカマボコ、ナスビの椀にナスビの汁椀である。

先祖さんがきやはったときには御膳にアンコロモチも供えていたという。

昼の御膳はアゲサンにゼンマイのたいたん。

晩はズイキのおひたし。

寝る前にコイモを入れた味噌汁を供える。

翌日の15日は先祖さんの送り。

昼にカンピョウやコーヤドーフの煮物にオタチソーメンがある。

午後3時ともなればパックに詰めた弁当を持たせて送る。

送る場所は飛鳥川の堤防だ。

その場に籠を置いてハスの葉を敷いた。

スイカや持っていったオタチソメーンも置く。

線香に火を点けて送る。

その際、送りのお供えを乗せた籠はひっくり返す。

かつてはこうして送った弁当やお供えは川に投げていたが今は禁止されているので持ち帰って始末する。

迎えの13日は朝の7時に出向いた堤防で線香に火を点けている。

その線香の火が消えないように家に戻る。

その日は融通念仏宗派安楽寺の住職が巡拝されて各戸ごとに先祖供養に参ってくれる。

その時間帯の都合もあって朝の7時になるそうだ。

安楽寺辺りをぐるりと巡拝されるから早い。

南の地区は昼頃になるらしい。

お迎えした晩は西国三十三番のご詠歌を唱える。

1番の青岸渡寺から始まるご詠歌は長丁場。

24番の中山寺で休憩するか、それとも後ろの25番で休憩するかは花山法皇が決めはったからそれに従うようだ。

亡くなったときも唱えるご詠歌は四十九日にも唱える。

ところで同家ではガキサン(餓鬼)にもお供えをする。

ガキサンにもお茶を入れ替える。

入れ替えた古い茶は家の周りに捨てる。

先祖さんのお茶もあるから毎日4リッターのお茶になるようだ。

1時間おきに入れ替えている量はその話しでよくわかる。

今では周りがコンクリートになったから捨てるお茶が跳ねて跡形がつく。

土だった時代にしていたお茶捨て。

今はすることがない。

ちなみにガキサンの施しといって御膳の残りも捨てるようだ。

(H28. 8.14 EOS40D撮影)

かつてはお茶作りをしていた。

その時代のお盆は新茶を飲んでいたという。

お盆に必ず要るのはカンピョウである。

そのカンピョウはご主人が栽培、皮を剥いて塀中で干している。

その景観を撮らせてもらったのは前々月の6月26日。

青空に映える美しい白に見惚れていた。

お盆にはハスの葉も必須。

なければドロイモの葉を代わりに使う。

アサガラが要るのは新仏のときだけ。

白いアサガラの材で作った梯子をかけていた。

14日は先祖さんのお迎え。

近くを流れる堤防まで出かけて火を点けた線香を持ち帰る。

ゼンマイの干したんとかオアゲとかを供える。

お茶は5杯並べる。

夜はズイキのおひたし。

これらの御供はハスの葉を広げて載せる。

その晩は西国三十三番のご詠歌を唱える。

翌日の15日は先祖さんの送り。

昼はカンピョウとコーヤドーフの炊いたん。

オタチのソーメンを食べる。

午後3時はスイカを割ってから、送りに出かける。

送りのときには先祖さんに食べてもらうようにパックの弁当を持っていく。

その弁当は川に投げる。

昔はそのままだったが、現在は一旦家に戻ってから再び川にでかけて弁当を引き上げて回収する。

寝る前に味噌汁にコイモの炊いたんをカドマクの中で食べることなど、家や村の平均的な在り方を聞かせてもらった。

矢部に伝統行事がある。

毎年の5月5日に行われている綱掛け行事だ。

毎年交替する当番の組にあたれば農具、牛絵(角に牛玉宝印)を作る。

一品、一枚ずつを手造りする。

それは行事のときに村の全戸に配られる。

いただいたミニチュア農具のクワやスキ、牛絵は家の守り神。

玄関に飾っている。

同家は玄関口の柱に何枚かのお札を貼っていた。

一枚は「立春大吉」。

毘沙門天招福で名高い信貴山の大本山千手院だ。

その下に目を下ろせば逆さに貼った「十二月十二日」のお札もあった。

以前に貼ったお札は剥がれかけ。

何枚も貼っていたようだ。

この「十二月十二日」のお札についてテレビで放映された。

矢部のお札ではないが、葛城市にお住まいの男性は今でもしているという話題に大阪に住む人の事例紹介である。

放送はNHK奈良放送局で月曜から金曜までの毎週にある「ならナビ」というニュース併用の情報番組だ。

それはともかく矢部のお盆の話しに戻そう。

先祖さんを祭っている仏間に上がらせてもらう。

仏壇の前に設えた場にはお供えをいっぱい並べている。

スイカは二種類。

一種は黒いからでんすけスイカではないだろうか。

いやそこまで黒くないから別種だ。

それはともかくスイカのタネの8割以上が奈良県産である。

そのこととお盆の供え物と特に関係性はないと思うが、スイカの他にキュウリやナスビが5本ずつ。

サツマイモ、トウモロコシ、ピーマン、パプリカ、トマトにブドウ、メロンなどの果物も。

キュウリやナスビはお盆に欠かせないお供え物だが当家は足を付けることはない。

これらのお供えはハスの葉。

入手不可の場合はドロイモの葉で代用する。

お供えが多いだけに枚数も一枚、二枚・・。

野菜、果物を並べた手前にお茶を注いだぐい飲み椀が五つある。

お茶は汲んで一時間後には新しいお茶に入れ替える。

一時間おきに入れ替えるから忙しい。

このような言葉は調査させてもらった人たちが一様に云う台詞である。

ナスビとキュウリが5本。

お茶も5杯とくれば、仏飯にさしたお箸も5膳である。

5人の先祖さんなのかどうかわからないが、昔からそうしているようだ。

その下にあるのは御膳である。

膳は五つの椀である。

中央に昆布豆の椀。

四隅にご飯の椀、コイモの煮物椀、チクワとカニカマボコ、ナスビの椀にナスビの汁椀である。

先祖さんがきやはったときには御膳にアンコロモチも供えていたという。

昼の御膳はアゲサンにゼンマイのたいたん。

晩はズイキのおひたし。

寝る前にコイモを入れた味噌汁を供える。

翌日の15日は先祖さんの送り。

昼にカンピョウやコーヤドーフの煮物にオタチソーメンがある。

午後3時ともなればパックに詰めた弁当を持たせて送る。

送る場所は飛鳥川の堤防だ。

その場に籠を置いてハスの葉を敷いた。

スイカや持っていったオタチソメーンも置く。

線香に火を点けて送る。

その際、送りのお供えを乗せた籠はひっくり返す。

かつてはこうして送った弁当やお供えは川に投げていたが今は禁止されているので持ち帰って始末する。

迎えの13日は朝の7時に出向いた堤防で線香に火を点けている。

その線香の火が消えないように家に戻る。

その日は融通念仏宗派安楽寺の住職が巡拝されて各戸ごとに先祖供養に参ってくれる。

その時間帯の都合もあって朝の7時になるそうだ。

安楽寺辺りをぐるりと巡拝されるから早い。

南の地区は昼頃になるらしい。

お迎えした晩は西国三十三番のご詠歌を唱える。

1番の青岸渡寺から始まるご詠歌は長丁場。

24番の中山寺で休憩するか、それとも後ろの25番で休憩するかは花山法皇が決めはったからそれに従うようだ。

亡くなったときも唱えるご詠歌は四十九日にも唱える。

ところで同家ではガキサン(餓鬼)にもお供えをする。

ガキサンにもお茶を入れ替える。

入れ替えた古い茶は家の周りに捨てる。

先祖さんのお茶もあるから毎日4リッターのお茶になるようだ。

1時間おきに入れ替えている量はその話しでよくわかる。

今では周りがコンクリートになったから捨てるお茶が跳ねて跡形がつく。

土だった時代にしていたお茶捨て。

今はすることがない。

ちなみにガキサンの施しといって御膳の残りも捨てるようだ。

(H28. 8.14 EOS40D撮影)