御所市の西佐味にそびえるほど高い大杉があると知ったのは何時だったか思い出せないが、場所はここにあると教えてもらったのは西佐味の住民のMさん。

訪れたのは平成25年の7月24日。

その月の末に大杉に架けてある注連縄を張り替えると云っていた。

張り替えるには相当な人数を要するであろう。

その人たちの在所を訪れておこうと思って大杉の場所を探した。

たぶんにこれだろうと思っていた。

ところが付近には人を見かけない。

商売をしているお家であれば何かの手がかりがみつかるかも知れないと思って入店した梅田商店。

奥からご婦人が出てこられた。

Mさんが話していた注連縄掛けについて尋ねてみる。

婦人がいうには当番のヤド家が注連縄を作って昼前に架け替える、である。

大杉が植生する地は谷。

湧き水が滾々と湧く。

水量は豊富で、ここら辺りの3~4軒の家には井戸があったという。

井戸と云えば盆入りに井戸浚えがあるのではと聞けば、その通りだった。

今では井戸も用をなしていないが、かつては8月盆入りに井戸浚えをしていたというのだ。

盆の在り方も聞いた地は上流もない谷。

そこはタンデ垣内と云っていたのは前述した水野垣内のMさんだ。

タンデを充てる漢字はおそらく谷出。

タニデが訛ってタンデになったのだろう。

その年の月末は仕事があった。

取材するにも仕事があれば無理がある。

来年に持ち越しと思っていたが、その後も日程が合わずにいた。

そして、昨年は7月10日に発症した僧帽弁逸脱による弁膜異常でそれどころではなくなった。

今年こそをと思って当番をされる村人を探してみる。

作業小屋にたまたま居られたご婦人に声をかけた。

尋ねるキーワードは大杉に架ける注連縄だ。

当番になっていないから詳しいことはわからないが、この地が何故に谷出垣内と呼ばれるのか話してくださった。

西佐味の田んぼは「キシ」と呼ばれる段々がある。

石垣で組んだ段々だ。

上下があるから上部は上の「キシ」。

下は下の「キシ」と区分する。

「キシ」を充てる漢字は「岸」。

谷出垣内の「岸」である。

我が家も井戸があった。

それゆえ「谷井」の名がある。

つまり上流は水野垣内。

水が湧き出る「野」である。

水が豊富なここら辺りの垣内の名で物理的な地形がわかる。

なるほどと思った上の「キシ」に下の「キシ」がある段々畑は土地台帳でいえば「ケイハン」である。

つまり「キシ」は「ケイハン」でもあると話してくださるが「ケイハン」を充てる漢字はわからない。

ご婦人に書いてもらった漢字は「畦反」。

決して段々の傾斜の「傾」ではなく「畦反」だった。

こういうことは初めて知る農の田んぼ。

ちなみに婦人が云った「ヒロミの田に「キシ」はない」である。

確かにそうだ。「ヒロミ」とは平坦をさした言葉。

段々もない平坦に「キシ」はあり得ない。

ちなみに帰宅してから「畦反」を調べてみれば、正しくは農業用語の「畦畔」であった。

昭和59年に建てた大杉のことを書いた案内板がある。

正確にいえば大杉は「大川杉」の名がある。

昭和58年3月15日に奈良県が指定された天然記念物であるそうだ。

それによれば「大杉に水湧く稔りの水」とあるようだ。

谷出垣内の「畦反」の田地を潤す、まさに稔りの源泉となる「大川杉」である。

ヤド当番のことなら隣家を訪ねるがよいと云われてその場を離れた。

ここより少し登った家がある。

呼び鈴を押して尋ねる大杉に架ける注連縄。

かつては7月31日にしていたが、今は最終の日曜日。

今年は明日の31日になる。たまたまであるが、今年は昔にしていた日と重なるときに訪ねてくれたのはこれもご縁だと云ってくれた婦人がこれまでの経緯を話してくださる。

注連縄架けが始まったのは大杉を伐るという話があった時代だ。

昭和27~28年のころだと思う。

保育所を建てるに材が要る。

そこでもちあがった大杉を伐って材にするという意見だ。

大杉から湧いている水は7丁の田を養っている。

飲料水は川の水を汲み上げていた生活だった。

荷桶を担いで飲料水を運んでいた。

荷桶を運ぶには苦しい急坂道だった。

我が家はここらで初めて井戸を掘った家だ。

お風呂の水にも井戸の水を使った。

家の前を掘ったら湧いた。

10ケン(2m)ほど掘った。

そこで湧かなかったらやめようと思っていたが、水が湧いた。

それで皆が掘りあった。

そのうち市営の水道水が通った。

今でも現役の4軒の井戸がある。

パイプを引いてモーターポンプで揚げて利用している。

上の山に植林をした。

昔はクヌギの木だった。

木が大きくなったら水湧き量が減った。

吉野川分水が敷かれた。

下市から寺田。

ポンプ揚げなので電気代がかかると云う。

吉野川分水がまだ来ていない時代。

大杉を伐ろうとしたが、念のために所有地はどこにあるか調べたら高鴨神社だった。

明治元年に生まれたお爺さんが云った。

「なんぞ書いたもんがあるやろ」である。

神主を訪ねて古文書を調べたら大杉の地の件の覚書が見つかった。

大杉が植生する地は高鴨神社の領地。

ご神木とわかった大杉である。

かつては2本もあったが、カミナリが落ちて1本が焼け落ちた。

60年以上も前のことのようだ。

区長、氏子どころか、谷出に水利の人たちがいる。

15~16人ぐらいの谷出の人が水利を利用している。

“せんぞ”奔走して文書がでてきた。

大杉を伐って水が枯れたらあかんと云われて伐採はやめた。

山麓線ができて大水になったらあかん。

大杉周りに枠をこしらえたら根元が見えなくなる。

そんなことがきっしょとなって7月31日に注連縄を架けるようになった。

何年もそうしてきたが、今では月末の最終日曜日に15人が集まって注連縄結い。

出来あがれば大杉まで運んで行って架けている。

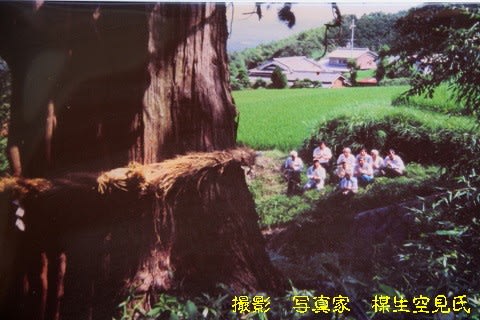

そんな様子を撮りたいという人が現われた。

撮った写真をもらった。

その写真を拝見したら注連縄を張った向こう「キシ」の処にかたまって手を合している村人の姿を映し込んでいる。

今では大きく育った竹藪で向こうの「キシ」は見えなくなったから、写真家楳生空見さんがとらえた映像は貴重な写真。

しかも撮り方が実に上手い。

寄贈されたお家のご婦人の了解を得て公開することにした。

こうした西佐味大川の神杉注連縄張の経緯を話してくださった同家には金剛山登山のオサの札もあるらしい。

(H28. 7.30 EOS40D撮影)

訪れたのは平成25年の7月24日。

その月の末に大杉に架けてある注連縄を張り替えると云っていた。

張り替えるには相当な人数を要するであろう。

その人たちの在所を訪れておこうと思って大杉の場所を探した。

たぶんにこれだろうと思っていた。

ところが付近には人を見かけない。

商売をしているお家であれば何かの手がかりがみつかるかも知れないと思って入店した梅田商店。

奥からご婦人が出てこられた。

Mさんが話していた注連縄掛けについて尋ねてみる。

婦人がいうには当番のヤド家が注連縄を作って昼前に架け替える、である。

大杉が植生する地は谷。

湧き水が滾々と湧く。

水量は豊富で、ここら辺りの3~4軒の家には井戸があったという。

井戸と云えば盆入りに井戸浚えがあるのではと聞けば、その通りだった。

今では井戸も用をなしていないが、かつては8月盆入りに井戸浚えをしていたというのだ。

盆の在り方も聞いた地は上流もない谷。

そこはタンデ垣内と云っていたのは前述した水野垣内のMさんだ。

タンデを充てる漢字はおそらく谷出。

タニデが訛ってタンデになったのだろう。

その年の月末は仕事があった。

取材するにも仕事があれば無理がある。

来年に持ち越しと思っていたが、その後も日程が合わずにいた。

そして、昨年は7月10日に発症した僧帽弁逸脱による弁膜異常でそれどころではなくなった。

今年こそをと思って当番をされる村人を探してみる。

作業小屋にたまたま居られたご婦人に声をかけた。

尋ねるキーワードは大杉に架ける注連縄だ。

当番になっていないから詳しいことはわからないが、この地が何故に谷出垣内と呼ばれるのか話してくださった。

西佐味の田んぼは「キシ」と呼ばれる段々がある。

石垣で組んだ段々だ。

上下があるから上部は上の「キシ」。

下は下の「キシ」と区分する。

「キシ」を充てる漢字は「岸」。

谷出垣内の「岸」である。

我が家も井戸があった。

それゆえ「谷井」の名がある。

つまり上流は水野垣内。

水が湧き出る「野」である。

水が豊富なここら辺りの垣内の名で物理的な地形がわかる。

なるほどと思った上の「キシ」に下の「キシ」がある段々畑は土地台帳でいえば「ケイハン」である。

つまり「キシ」は「ケイハン」でもあると話してくださるが「ケイハン」を充てる漢字はわからない。

ご婦人に書いてもらった漢字は「畦反」。

決して段々の傾斜の「傾」ではなく「畦反」だった。

こういうことは初めて知る農の田んぼ。

ちなみに婦人が云った「ヒロミの田に「キシ」はない」である。

確かにそうだ。「ヒロミ」とは平坦をさした言葉。

段々もない平坦に「キシ」はあり得ない。

ちなみに帰宅してから「畦反」を調べてみれば、正しくは農業用語の「畦畔」であった。

昭和59年に建てた大杉のことを書いた案内板がある。

正確にいえば大杉は「大川杉」の名がある。

昭和58年3月15日に奈良県が指定された天然記念物であるそうだ。

それによれば「大杉に水湧く稔りの水」とあるようだ。

谷出垣内の「畦反」の田地を潤す、まさに稔りの源泉となる「大川杉」である。

ヤド当番のことなら隣家を訪ねるがよいと云われてその場を離れた。

ここより少し登った家がある。

呼び鈴を押して尋ねる大杉に架ける注連縄。

かつては7月31日にしていたが、今は最終の日曜日。

今年は明日の31日になる。たまたまであるが、今年は昔にしていた日と重なるときに訪ねてくれたのはこれもご縁だと云ってくれた婦人がこれまでの経緯を話してくださる。

注連縄架けが始まったのは大杉を伐るという話があった時代だ。

昭和27~28年のころだと思う。

保育所を建てるに材が要る。

そこでもちあがった大杉を伐って材にするという意見だ。

大杉から湧いている水は7丁の田を養っている。

飲料水は川の水を汲み上げていた生活だった。

荷桶を担いで飲料水を運んでいた。

荷桶を運ぶには苦しい急坂道だった。

我が家はここらで初めて井戸を掘った家だ。

お風呂の水にも井戸の水を使った。

家の前を掘ったら湧いた。

10ケン(2m)ほど掘った。

そこで湧かなかったらやめようと思っていたが、水が湧いた。

それで皆が掘りあった。

そのうち市営の水道水が通った。

今でも現役の4軒の井戸がある。

パイプを引いてモーターポンプで揚げて利用している。

上の山に植林をした。

昔はクヌギの木だった。

木が大きくなったら水湧き量が減った。

吉野川分水が敷かれた。

下市から寺田。

ポンプ揚げなので電気代がかかると云う。

吉野川分水がまだ来ていない時代。

大杉を伐ろうとしたが、念のために所有地はどこにあるか調べたら高鴨神社だった。

明治元年に生まれたお爺さんが云った。

「なんぞ書いたもんがあるやろ」である。

神主を訪ねて古文書を調べたら大杉の地の件の覚書が見つかった。

大杉が植生する地は高鴨神社の領地。

ご神木とわかった大杉である。

かつては2本もあったが、カミナリが落ちて1本が焼け落ちた。

60年以上も前のことのようだ。

区長、氏子どころか、谷出に水利の人たちがいる。

15~16人ぐらいの谷出の人が水利を利用している。

“せんぞ”奔走して文書がでてきた。

大杉を伐って水が枯れたらあかんと云われて伐採はやめた。

山麓線ができて大水になったらあかん。

大杉周りに枠をこしらえたら根元が見えなくなる。

そんなことがきっしょとなって7月31日に注連縄を架けるようになった。

何年もそうしてきたが、今では月末の最終日曜日に15人が集まって注連縄結い。

出来あがれば大杉まで運んで行って架けている。

そんな様子を撮りたいという人が現われた。

撮った写真をもらった。

その写真を拝見したら注連縄を張った向こう「キシ」の処にかたまって手を合している村人の姿を映し込んでいる。

今では大きく育った竹藪で向こうの「キシ」は見えなくなったから、写真家楳生空見さんがとらえた映像は貴重な写真。

しかも撮り方が実に上手い。

寄贈されたお家のご婦人の了解を得て公開することにした。

こうした西佐味大川の神杉注連縄張の経緯を話してくださった同家には金剛山登山のオサの札もあるらしい。

(H28. 7.30 EOS40D撮影)