岡崎には地蔵尊が二つある。

場所は北に一カ所。

もう一カ所はそこより数百メートル南に下った処にある南の地蔵尊だ。

そこでは7月23日に地蔵盆が行われている。

取材は未だできていないが、いずれは出かけたいと思っている。

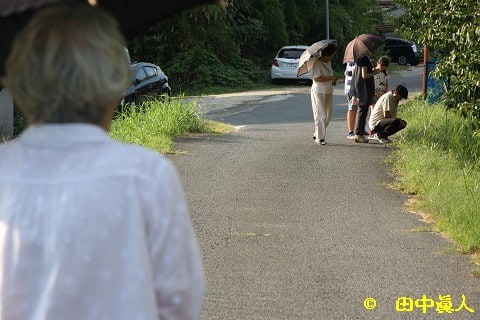

その南の地蔵尊が建つ集落筋からお二人の女性が向かってきた。

行先はどうやら川堤のようだ。

手には3本の線香がある。

一本は煙が出ている。

2本は火を点けていない。

先ほど北の地蔵尊で当番さんが話してくださった岡崎の先祖迎えの在り方が目の前を通る。

歩きながらであったがお声をかけさせてもらった。

取材・撮影の主旨を伝えたら承諾してくださった。

ありがたいことであるが、かつて大和郡山市内でたまたま遭遇した婦人に声をかけたら断られた。

先祖さんの迎え・送りの最中は決して口を開けて受け答えをしてはならないと云われたことがある。

そういうものだと思っていたが、二人の婦人は断らずに受けてくださった。

先祖さんを迎える場に着いたら持ってきた火の点いた線香を川堤に立てる。

柔らかい地面でないと線香を立てるのは難しいが、なんとか探りあてて立てた線香は煙が流れていく。

これが清めの線香である。

持ってきた空の線香に火を点けたご婦人たち。

二人そろってその場で手を合わせて拝む。

先祖さんを迎えた二人は自宅に戻っていく。

清めの線香は川堤に挿したままにしておいて戻っていく。

川堤は何人かの人たちがいる。

同じように清めの線香を立てて拝んでいる。

家族揃ってきている人たちもいる。

見かけた人たちは何組もいる。

北の地蔵尊の当番の婦人が云っていた時間帯は午後5時。

今まさに集中しているのである。

取材・撮影を許可してくださった婦人が云う。

我が家ではアラタナを祭っているというのだ。

なんなら見てくださっていいですよと云ってくれた。

アラタナは8月7日に祭壇を組んで祭っている。

アラタナは新仏。

しかも、である。

新仏は旦那さんだというのだ。

辛い状況であるにも関わらず、たまたま出合った私に撮ってくださいと頼まれるTさんは82歳。

一緒に先祖さんを迎えたMさんと別れてお家に向かう。

Tさんの話しによれば、8月14日は融通念仏妙法寺住職が各家にやってきて先祖供養をしてもらう。

今年は5軒もあったというアラタナがある家は8月17日にタナアゲ(棚上げ)をする。

昔は五つの小さな葉に供えていた御供。

今は大きなハスの一枚葉に盛って供える。

この日に供えた御供はサツマイモ、ナスビ、ウリ、トマト、ササゲマメ、カキ、ミカンにハクセンコウである。

その向こうにある線香立て。

先ほど川堤から大切に持ち帰った先祖さんを迎えた線香がある。

仏壇に火を点けたローソクを灯している。

小さな湯飲み茶わんは三つ。

朝、昼に白ご飯。

お皿は五杯もしていたそうだ。

8月7日は七日盆と云って妙法寺でお勤めがある。

そのときに2枚の経木に戒名を書いてもらった。

亡くなられた旦那さんの遺影を飾ったアラタナに数々のお供えがある。

ハスの葉に乗せたのは脚を付けたナスビとキュウリ。

キュウリは馬。

先祖さんは急いで戻ってきてほしいという願い。

ナスビは牛のようにノロノロを帰ってもらう。

いわゆる精霊牛・馬である。

中央にあるのは5品の御膳。

アラタナの御膳は仏飯にお茶。

ナスビの漬物にジャコと炒めたトウガラシ、ナスビのおひたしだ。

その御膳にオガラ(アサガラ)の箸も添えている。

その横に立てたのはオガラ(アサガラ)の梯子。

梯子の上には旦那さんの戒名経木が2枚。

水鉢にシキビを浸けていた。

Tさんが云うには御膳は満中陰志にでる。

本膳のときはカシワンもあればオヒラもある。

アゲやゼンマイ、シイタケの煮ものもある。

いろんなことを話してくれるTさんは1月中旬には念仏講があるという。

ここらは伊勢講もあるし六斎講もある。

六斎講の寄り合いには掛軸を掲げる。

岡崎に2枚ある掛軸だそうで、三界万霊の掛軸のようだ。

連れだって先祖さんを迎えたMさんの他、Kさんらとともに安堵町の灯芯、特産品を受け継ぐ灯芯保存会の一員として活動しているそうだ。

短時間であったがアラタナさんを祭るT家にお礼を述べて再び岡崎川の川堤に向かう。

時刻は午後6時を過ぎていた。

そこにあった数本の線香は火が点いていた。

先祖さんを迎えた痕跡である。

岡崎には先祖さんの送り迎えに持っていく線香について説明した史料がある。

それによれば1本は道中清めの線香で清浄香(しょうじょうこう)である。

これは川堤に立てた線香である。

その場で火を点けて持ち帰る線香は2本。

1本は先祖さんの迎えの線香で名を佛使香(ぶっしょうこう)と呼ぶ。

もう1本は先祖さんの食べものに添える飲食香(おんじきこう)とあった。

(H28. 8.13 EOS40D撮影)

場所は北に一カ所。

もう一カ所はそこより数百メートル南に下った処にある南の地蔵尊だ。

そこでは7月23日に地蔵盆が行われている。

取材は未だできていないが、いずれは出かけたいと思っている。

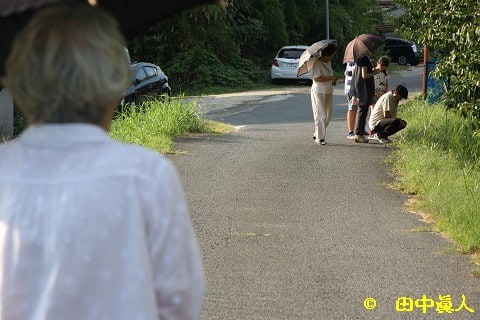

その南の地蔵尊が建つ集落筋からお二人の女性が向かってきた。

行先はどうやら川堤のようだ。

手には3本の線香がある。

一本は煙が出ている。

2本は火を点けていない。

先ほど北の地蔵尊で当番さんが話してくださった岡崎の先祖迎えの在り方が目の前を通る。

歩きながらであったがお声をかけさせてもらった。

取材・撮影の主旨を伝えたら承諾してくださった。

ありがたいことであるが、かつて大和郡山市内でたまたま遭遇した婦人に声をかけたら断られた。

先祖さんの迎え・送りの最中は決して口を開けて受け答えをしてはならないと云われたことがある。

そういうものだと思っていたが、二人の婦人は断らずに受けてくださった。

先祖さんを迎える場に着いたら持ってきた火の点いた線香を川堤に立てる。

柔らかい地面でないと線香を立てるのは難しいが、なんとか探りあてて立てた線香は煙が流れていく。

これが清めの線香である。

持ってきた空の線香に火を点けたご婦人たち。

二人そろってその場で手を合わせて拝む。

先祖さんを迎えた二人は自宅に戻っていく。

清めの線香は川堤に挿したままにしておいて戻っていく。

川堤は何人かの人たちがいる。

同じように清めの線香を立てて拝んでいる。

家族揃ってきている人たちもいる。

見かけた人たちは何組もいる。

北の地蔵尊の当番の婦人が云っていた時間帯は午後5時。

今まさに集中しているのである。

取材・撮影を許可してくださった婦人が云う。

我が家ではアラタナを祭っているというのだ。

なんなら見てくださっていいですよと云ってくれた。

アラタナは8月7日に祭壇を組んで祭っている。

アラタナは新仏。

しかも、である。

新仏は旦那さんだというのだ。

辛い状況であるにも関わらず、たまたま出合った私に撮ってくださいと頼まれるTさんは82歳。

一緒に先祖さんを迎えたMさんと別れてお家に向かう。

Tさんの話しによれば、8月14日は融通念仏妙法寺住職が各家にやってきて先祖供養をしてもらう。

今年は5軒もあったというアラタナがある家は8月17日にタナアゲ(棚上げ)をする。

昔は五つの小さな葉に供えていた御供。

今は大きなハスの一枚葉に盛って供える。

この日に供えた御供はサツマイモ、ナスビ、ウリ、トマト、ササゲマメ、カキ、ミカンにハクセンコウである。

その向こうにある線香立て。

先ほど川堤から大切に持ち帰った先祖さんを迎えた線香がある。

仏壇に火を点けたローソクを灯している。

小さな湯飲み茶わんは三つ。

朝、昼に白ご飯。

お皿は五杯もしていたそうだ。

8月7日は七日盆と云って妙法寺でお勤めがある。

そのときに2枚の経木に戒名を書いてもらった。

亡くなられた旦那さんの遺影を飾ったアラタナに数々のお供えがある。

ハスの葉に乗せたのは脚を付けたナスビとキュウリ。

キュウリは馬。

先祖さんは急いで戻ってきてほしいという願い。

ナスビは牛のようにノロノロを帰ってもらう。

いわゆる精霊牛・馬である。

中央にあるのは5品の御膳。

アラタナの御膳は仏飯にお茶。

ナスビの漬物にジャコと炒めたトウガラシ、ナスビのおひたしだ。

その御膳にオガラ(アサガラ)の箸も添えている。

その横に立てたのはオガラ(アサガラ)の梯子。

梯子の上には旦那さんの戒名経木が2枚。

水鉢にシキビを浸けていた。

Tさんが云うには御膳は満中陰志にでる。

本膳のときはカシワンもあればオヒラもある。

アゲやゼンマイ、シイタケの煮ものもある。

いろんなことを話してくれるTさんは1月中旬には念仏講があるという。

ここらは伊勢講もあるし六斎講もある。

六斎講の寄り合いには掛軸を掲げる。

岡崎に2枚ある掛軸だそうで、三界万霊の掛軸のようだ。

連れだって先祖さんを迎えたMさんの他、Kさんらとともに安堵町の灯芯、特産品を受け継ぐ灯芯保存会の一員として活動しているそうだ。

短時間であったがアラタナさんを祭るT家にお礼を述べて再び岡崎川の川堤に向かう。

時刻は午後6時を過ぎていた。

そこにあった数本の線香は火が点いていた。

先祖さんを迎えた痕跡である。

岡崎には先祖さんの送り迎えに持っていく線香について説明した史料がある。

それによれば1本は道中清めの線香で清浄香(しょうじょうこう)である。

これは川堤に立てた線香である。

その場で火を点けて持ち帰る線香は2本。

1本は先祖さんの迎えの線香で名を佛使香(ぶっしょうこう)と呼ぶ。

もう1本は先祖さんの食べものに添える飲食香(おんじきこう)とあった。

(H28. 8.13 EOS40D撮影)