山添村毛原の長久寺で子供涅槃をされていると知ったのは何時だったのか。

ずいぶん前のことだけにすっかり忘れている。

尤も毛原の涅槃は平成5年11月に山添村教育委員会および同年中行事編集委員会が発刊した『山添双書』に書いてあった。涅槃会及び子供の涅槃講である。

「数え年、17歳までの男子が主体となって、講を営むことになっており、それを子供涅槃講と呼んでいる。釈迦の亡くなった2月15日に行うのが建て前であるが、当日は学校が休みでない場合は、休日に繰り上げて営むことにしている」とあった。

「当日の朝9時ごろ、講員の子どもたちが集まって、2班に分かれる。大スズメとなる大きい子は、米を入れる袋を肩に掛けて他の子スズメたちは大声で“ネハンノスズメ 米ナラ一升 銭ナラ百ヤ”、と連呼しながら各家々を巡り、米またはお金の喜捨(きしゃ)を受ける。“ネハンの雀(すずめ)”、と唱えているようだが、おそらくは“ネハンの勧め”、の意味であって、“勧め”が転訛(てんか)、“雀”、になったと考えられる」とあった。

長久寺では毎月のお勤めに村の東寺大師講の人たちが参られる。

東寺大師講のお勤めは21日であるが、都合によってはその日より前にする場合もあると聞いていた。

2月に行われる子ども涅槃のときもそうである。

初めて毛原を訪れた日は平成22年2月21日だった。

子供の涅槃など毛原の年中行事を教えてくださったのはFさんだった。

その年の4月1日。

毎月の月初めに八阪神社で行われる再拝(さへい)を拝見した。

翌年の平成23年は1月10日に訪れて長久寺のオコナイを拝見したかったが、すでに終わっていたと、当時区長だったOさんがいっていた。

子供の涅槃のことも聞いたと思うが、たぶんに日程が合わなかったように思う。

次の平成24年の1月7日。

写真家3人を連れだって毛原の山の神の様相を撮りにきたことがあるが、他所の山の神を拝見したく、このときもまた子供の涅槃は聞かずじまいだった。

2年後の平成26年、意を決して車を走らせた2月16日。

日曜日だったその日にしているのでは、と思って雪道をトコトコ走ってきたが、一週間前に済ました、と京都東寺から息子さんの住職とともに来ていた母親のHさんが話してくれた。

翌年の平成27年は2月15日が日曜日。

本来の日であるから、間違いなくその日にしていると判断して訪れたが、前日土曜日の14日に済ませたという。

まことにショックなことであったが、お寺さんの都合もあるので例年とも固定の曜日でもなかったわけだ。

翌年の平成28年の2月は身動きがとれない状況下にあった

平成27年7月に発症した心臓弁破損による手術。

同年の12月にはカテーテル処置にために再び入院。

退院したものの車を運転できる状態ではなかったから取材どころではない。

ほぼ復帰できたのは平成28年の3月半ばだった。

主治医の許可を得て再び民俗取材に立ち上がった。

毛原に再訪したのは、その後の5月21日。

Kさんや村教育委員長になられたFさんの奥さんに聞いた年中行事をきっかけに、八阪神社の端午の節句、そして云十年ぶりに復活された田の虫送り、八阪神社のヨイミヤまでも取材させてもらった。

子供の涅槃は不定期日程。

村の長久寺・東寺大師講がお寺さんと日程調整されて決めているようだと思ってN区長に電話した平成29年2月11日。

時すでに遅しで、その年もまた終わっていたと知る結果に、平成30年は早めに電話を架けて確認することにした。

電話したのは2月7日。

実施日は2月11日であるが、檀家総代など関係者の確認を要するということで、今夜の集まりに確認しておくということであった。

子供の涅槃の件を聞いてから8年目のこの年になってようやく拝見することになった。

お聞きしていた時間帯は午前10時。

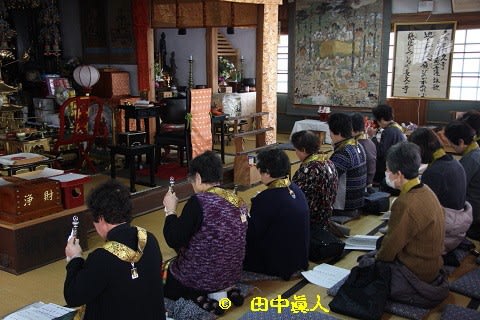

扉を閉めていた長久寺本堂。

堂内から洩れ聞こえるご詠歌。

毎月の例会に唱える西国三十三番のご詠歌である。

そろりと扉を開けさせてもらって入堂する。

実は東寺大師講の講員のうちお一人は存じている。

再拝に端午の節句。田の虫送りの祭にもお世話になった女性はN区長の母親だった。

よろしくお願いしますと頭を下げて取材に入る。

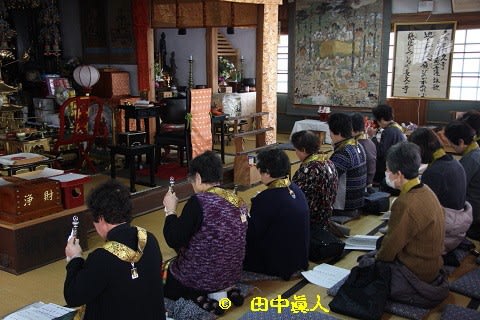

例月のご詠歌はいつも7番まで、だという。

左手におりんを持って鳴らし、右手は小型の鉦を打つ撞木(しゅもく)。

ご詠歌を唱えながらおりんに撞木。

穏やかに、そしてゆったりと流れる東寺大師講の所作にうっとりする。

観世音菩薩のご詠歌を願わくば・・とから始まる長調子のご詠歌。

導師に合わせて14人の講員が唱えるが、おりんに撞木を持っているのは前列の7人だけである。

後方に座った講員は詞章に合わせて唱えている。

導師はYさん。

伸び伸びと、そして優しく唱える調子がまた心地良い。

7番を唱え終えて、打ち止めの33番を唱える。

そして、「巡り来る人も願ひのかずあれば 慈悲もつもるや長久の寺」とある毛原長久寺本尊地蔵菩薩詠歌で締めくくり。

なーむだいし、かんぜんのんぼーさつ・・そくしんじょうぶつ・・なむだいしへんじょうこんごう・・ねがわくば・・と唱え、おりんを置いた。

およそ15分のご詠歌に引き続き唱える涅槃和讃もまた長調子で唱える講員たちであるが、掲げた大きな涅槃図に向かってである。

座布団ごと向きを少し移動して唱える涅槃和讃。

「くしなの森に夕日落ち 尼蓮の河水瀬をとどむ 天地静かに声なく 沙羅樹の花ぞ乱しく 時しも如月十五日の夜に 月も御空にかかる時 如来は涅槃の床に座し 最後の法門説き給う ・・・・」もまた、ゆったり和讃の長丁場におよそ10分もかけて唱えていた。

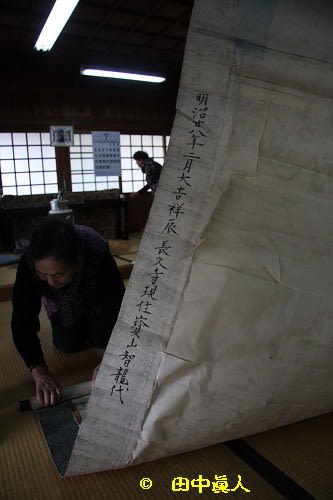

子供たちがそろそろやってくる時間帯であるが、来る前に拝見しておきたいお軸を収めている軸箱の墨書文字。

「大恩教主釋迦年尼如来涅槃像」とあった。

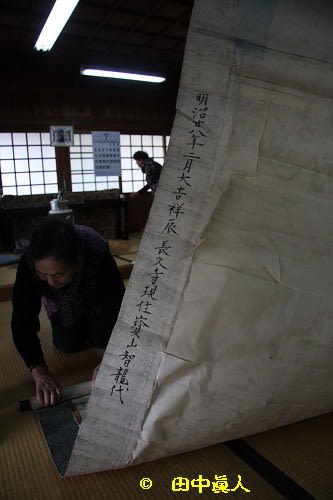

また、子供の涅槃を終わった際に拝見した涅槃図の裏打ち文字は「明治廿八年二月大吉祥辰長久寺現住寶山智龍代」であった。

寶山智龍とは・・・山添村の語り部にあった高僧智龍が詳しい。

明治2年に大和長谷寺に入門、修行された高僧智龍は、明治7年に無住荒廃していた長久寺の住職に就いた。

その後の明治13年、病に伏していた智龍は夢枕に現れた弘法大師のお告げを聞いた。

明治15年、裏山に霊場大師山を開き、山にあった自然石を利用するなど四国八十八カ所に倣って自力で造った大師石仏をはじめ、大師堂や大師夢想湯など数々の施設を調えたとあるから、さらに、その後の明治28年に涅槃図を新調したようである。

なお、本日はお寺さんの都合もあってやむなく欠席された住職。

実は、と聞いたのはこの日のお勤めである。

日が重なった長久寺住職は、この日に隣村の勝原に三カ谷へ出向いて先祖供養の回向をしていたそうだ。

午後11時のころ。

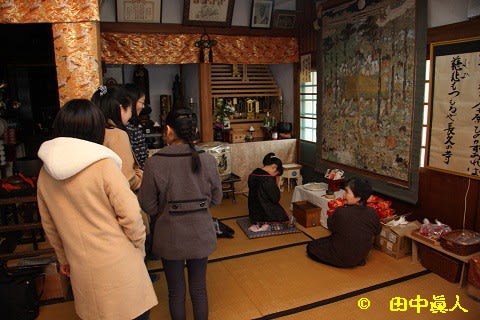

次々と本堂に集まってきた子供たち。

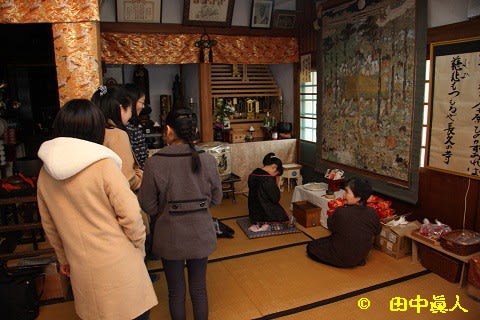

これより始まるのが子供の涅槃であるが、現在は涅槃図に向かって手を合わせ、そして東寺大師講のみなさんとともに般若心経を唱えるだけになっている。

かつては前述したあり方であったが、実に簡素化されたのである。

この日に親ヤド家を務めるのは昭和47年生まれのFさん。

子供さんの女子中学生がオヤ。以前は男子が務めるオヤであったが、現在は緩和されて女子も務めるようにしたそうだ。

父親のFさんが子供のころ。お米貰いに中学3年生のオヤとともに村各戸を巡っていたという。

米を集めることはなくなったが、今でも継承しているのは涅槃図の前に供えるきな粉ご飯である。

お茶碗一杯に詰めたご飯にきな粉を塗して供えたきな粉ご飯。

めいめい一人一人が賽銭をあげて手を合わせる。

偉大な徳に感謝、心からご加護を願って祈っていた。

熱心な姿で祈る子供たちの作法を見守る東寺大師講のみなさん方。

お詣りを済ませたら、お下がりのお菓子をもらう。

順番に廻ってくる参拝の列。

今年は17人であったが、少ない方だという。

前年が25人だった、というから毛原の子供が実に多いとわかる。

今日はいい機会だから、と講員たちは子供たちとともに般若心経を唱えることにした。

導師は涅槃図の前に座って申した。

最初にご真言を唱えて、般若心経を一巻。

そして、なーむだいし~ぼさつ。

神妙な面持ちで手を合わせる子供たち。

落ち着きのない子もみな手を合わせていた。

「この涅槃図に一匹だけ動物が多いって知っていますか。知っていることだけ、知っていたらええんよ」と伝えたら、一人の子どもが、声をあげて「猫」と云った。

十二支にならんかった猫のことも知っているとは、たいしたものだ。

ちなみにヤド家を務めたFさんの父親は、端午の節句などの神社行事で世話になったFさんだった。

その節はたいへんお世話になった、と息子さんにもお礼を述べた。

心経を唱えたら場は解散。

子どもたちは寺下にある構造改善センターに集まって涅槃の食事。

現在はカレーライスになっているが、かつては五品の煮物が主。

大根と里芋の煮付にコンニャクもコーヤドーフも煮付け。

その他にネギの酢和えやホウレン草のおひたしに油揚げ飯であった。

構造改善センターを利用するようになったのは平成元年から。

その数年後には会食の材料である豆腐粉が入手困難になったことから、この一品は廃止したとある。

献立のあり方を簡略化。

カレーライスに移っていったのは何も毛原だけでなく、奈良市東部も同じような傾向にあった。

カレーライスを味わっていた子どもたち。

部屋中で遊ぶよりも外の方がいいようだ。

(H30. 2.11 EOS40D撮影)

ずいぶん前のことだけにすっかり忘れている。

尤も毛原の涅槃は平成5年11月に山添村教育委員会および同年中行事編集委員会が発刊した『山添双書』に書いてあった。涅槃会及び子供の涅槃講である。

「数え年、17歳までの男子が主体となって、講を営むことになっており、それを子供涅槃講と呼んでいる。釈迦の亡くなった2月15日に行うのが建て前であるが、当日は学校が休みでない場合は、休日に繰り上げて営むことにしている」とあった。

「当日の朝9時ごろ、講員の子どもたちが集まって、2班に分かれる。大スズメとなる大きい子は、米を入れる袋を肩に掛けて他の子スズメたちは大声で“ネハンノスズメ 米ナラ一升 銭ナラ百ヤ”、と連呼しながら各家々を巡り、米またはお金の喜捨(きしゃ)を受ける。“ネハンの雀(すずめ)”、と唱えているようだが、おそらくは“ネハンの勧め”、の意味であって、“勧め”が転訛(てんか)、“雀”、になったと考えられる」とあった。

長久寺では毎月のお勤めに村の東寺大師講の人たちが参られる。

東寺大師講のお勤めは21日であるが、都合によってはその日より前にする場合もあると聞いていた。

2月に行われる子ども涅槃のときもそうである。

初めて毛原を訪れた日は平成22年2月21日だった。

子供の涅槃など毛原の年中行事を教えてくださったのはFさんだった。

その年の4月1日。

毎月の月初めに八阪神社で行われる再拝(さへい)を拝見した。

翌年の平成23年は1月10日に訪れて長久寺のオコナイを拝見したかったが、すでに終わっていたと、当時区長だったOさんがいっていた。

子供の涅槃のことも聞いたと思うが、たぶんに日程が合わなかったように思う。

次の平成24年の1月7日。

写真家3人を連れだって毛原の山の神の様相を撮りにきたことがあるが、他所の山の神を拝見したく、このときもまた子供の涅槃は聞かずじまいだった。

2年後の平成26年、意を決して車を走らせた2月16日。

日曜日だったその日にしているのでは、と思って雪道をトコトコ走ってきたが、一週間前に済ました、と京都東寺から息子さんの住職とともに来ていた母親のHさんが話してくれた。

翌年の平成27年は2月15日が日曜日。

本来の日であるから、間違いなくその日にしていると判断して訪れたが、前日土曜日の14日に済ませたという。

まことにショックなことであったが、お寺さんの都合もあるので例年とも固定の曜日でもなかったわけだ。

翌年の平成28年の2月は身動きがとれない状況下にあった

平成27年7月に発症した心臓弁破損による手術。

同年の12月にはカテーテル処置にために再び入院。

退院したものの車を運転できる状態ではなかったから取材どころではない。

ほぼ復帰できたのは平成28年の3月半ばだった。

主治医の許可を得て再び民俗取材に立ち上がった。

毛原に再訪したのは、その後の5月21日。

Kさんや村教育委員長になられたFさんの奥さんに聞いた年中行事をきっかけに、八阪神社の端午の節句、そして云十年ぶりに復活された田の虫送り、八阪神社のヨイミヤまでも取材させてもらった。

子供の涅槃は不定期日程。

村の長久寺・東寺大師講がお寺さんと日程調整されて決めているようだと思ってN区長に電話した平成29年2月11日。

時すでに遅しで、その年もまた終わっていたと知る結果に、平成30年は早めに電話を架けて確認することにした。

電話したのは2月7日。

実施日は2月11日であるが、檀家総代など関係者の確認を要するということで、今夜の集まりに確認しておくということであった。

子供の涅槃の件を聞いてから8年目のこの年になってようやく拝見することになった。

お聞きしていた時間帯は午前10時。

扉を閉めていた長久寺本堂。

堂内から洩れ聞こえるご詠歌。

毎月の例会に唱える西国三十三番のご詠歌である。

そろりと扉を開けさせてもらって入堂する。

実は東寺大師講の講員のうちお一人は存じている。

再拝に端午の節句。田の虫送りの祭にもお世話になった女性はN区長の母親だった。

よろしくお願いしますと頭を下げて取材に入る。

例月のご詠歌はいつも7番まで、だという。

左手におりんを持って鳴らし、右手は小型の鉦を打つ撞木(しゅもく)。

ご詠歌を唱えながらおりんに撞木。

穏やかに、そしてゆったりと流れる東寺大師講の所作にうっとりする。

観世音菩薩のご詠歌を願わくば・・とから始まる長調子のご詠歌。

導師に合わせて14人の講員が唱えるが、おりんに撞木を持っているのは前列の7人だけである。

後方に座った講員は詞章に合わせて唱えている。

導師はYさん。

伸び伸びと、そして優しく唱える調子がまた心地良い。

7番を唱え終えて、打ち止めの33番を唱える。

そして、「巡り来る人も願ひのかずあれば 慈悲もつもるや長久の寺」とある毛原長久寺本尊地蔵菩薩詠歌で締めくくり。

なーむだいし、かんぜんのんぼーさつ・・そくしんじょうぶつ・・なむだいしへんじょうこんごう・・ねがわくば・・と唱え、おりんを置いた。

およそ15分のご詠歌に引き続き唱える涅槃和讃もまた長調子で唱える講員たちであるが、掲げた大きな涅槃図に向かってである。

座布団ごと向きを少し移動して唱える涅槃和讃。

「くしなの森に夕日落ち 尼蓮の河水瀬をとどむ 天地静かに声なく 沙羅樹の花ぞ乱しく 時しも如月十五日の夜に 月も御空にかかる時 如来は涅槃の床に座し 最後の法門説き給う ・・・・」もまた、ゆったり和讃の長丁場におよそ10分もかけて唱えていた。

子供たちがそろそろやってくる時間帯であるが、来る前に拝見しておきたいお軸を収めている軸箱の墨書文字。

「大恩教主釋迦年尼如来涅槃像」とあった。

また、子供の涅槃を終わった際に拝見した涅槃図の裏打ち文字は「明治廿八年二月大吉祥辰長久寺現住寶山智龍代」であった。

寶山智龍とは・・・山添村の語り部にあった高僧智龍が詳しい。

明治2年に大和長谷寺に入門、修行された高僧智龍は、明治7年に無住荒廃していた長久寺の住職に就いた。

その後の明治13年、病に伏していた智龍は夢枕に現れた弘法大師のお告げを聞いた。

明治15年、裏山に霊場大師山を開き、山にあった自然石を利用するなど四国八十八カ所に倣って自力で造った大師石仏をはじめ、大師堂や大師夢想湯など数々の施設を調えたとあるから、さらに、その後の明治28年に涅槃図を新調したようである。

なお、本日はお寺さんの都合もあってやむなく欠席された住職。

実は、と聞いたのはこの日のお勤めである。

日が重なった長久寺住職は、この日に隣村の勝原に三カ谷へ出向いて先祖供養の回向をしていたそうだ。

午後11時のころ。

次々と本堂に集まってきた子供たち。

これより始まるのが子供の涅槃であるが、現在は涅槃図に向かって手を合わせ、そして東寺大師講のみなさんとともに般若心経を唱えるだけになっている。

かつては前述したあり方であったが、実に簡素化されたのである。

この日に親ヤド家を務めるのは昭和47年生まれのFさん。

子供さんの女子中学生がオヤ。以前は男子が務めるオヤであったが、現在は緩和されて女子も務めるようにしたそうだ。

父親のFさんが子供のころ。お米貰いに中学3年生のオヤとともに村各戸を巡っていたという。

米を集めることはなくなったが、今でも継承しているのは涅槃図の前に供えるきな粉ご飯である。

お茶碗一杯に詰めたご飯にきな粉を塗して供えたきな粉ご飯。

めいめい一人一人が賽銭をあげて手を合わせる。

偉大な徳に感謝、心からご加護を願って祈っていた。

熱心な姿で祈る子供たちの作法を見守る東寺大師講のみなさん方。

お詣りを済ませたら、お下がりのお菓子をもらう。

順番に廻ってくる参拝の列。

今年は17人であったが、少ない方だという。

前年が25人だった、というから毛原の子供が実に多いとわかる。

今日はいい機会だから、と講員たちは子供たちとともに般若心経を唱えることにした。

導師は涅槃図の前に座って申した。

最初にご真言を唱えて、般若心経を一巻。

そして、なーむだいし~ぼさつ。

神妙な面持ちで手を合わせる子供たち。

落ち着きのない子もみな手を合わせていた。

「この涅槃図に一匹だけ動物が多いって知っていますか。知っていることだけ、知っていたらええんよ」と伝えたら、一人の子どもが、声をあげて「猫」と云った。

十二支にならんかった猫のことも知っているとは、たいしたものだ。

ちなみにヤド家を務めたFさんの父親は、端午の節句などの神社行事で世話になったFさんだった。

その節はたいへんお世話になった、と息子さんにもお礼を述べた。

心経を唱えたら場は解散。

子どもたちは寺下にある構造改善センターに集まって涅槃の食事。

現在はカレーライスになっているが、かつては五品の煮物が主。

大根と里芋の煮付にコンニャクもコーヤドーフも煮付け。

その他にネギの酢和えやホウレン草のおひたしに油揚げ飯であった。

構造改善センターを利用するようになったのは平成元年から。

その数年後には会食の材料である豆腐粉が入手困難になったことから、この一品は廃止したとある。

献立のあり方を簡略化。

カレーライスに移っていったのは何も毛原だけでなく、奈良市東部も同じような傾向にあった。

カレーライスを味わっていた子どもたち。

部屋中で遊ぶよりも外の方がいいようだ。

(H30. 2.11 EOS40D撮影)